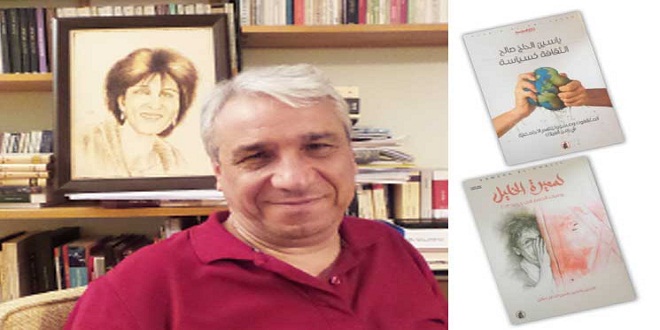

ياسين الحاج صالح: لم تظهر مقالة واحدة لمثقف سوري عن مذبحة حماه 1982

زويا بوستان

يأمل الكاتب السوري ياسين الحاج صالح أن يساهم نشر كتاب «يوميات الحصار في دوما 2013» لسميرة الخليل شريكته المختطفة في غوطة دمشق، في تحريك قضيتها، والضغط على الجناة المحتملين، وفيما يستعيد نقده الذي ضمنه في كتاب «الثقافة كسياسة» تجاه مثقفين سوريين تجاهلوا الأوضاع الاجتماعية والسياسية في بلدهم، يجد أن الثورة بدت صورة مكبّرة عن تفاعل ثالوث القوى المتجبرة، الدولة والدين والغرب.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

■ تستدعي نصوص كتاب «يوميات الحصار في دوما 2013» لسميرة خليل شريكتك المختطفة في غوطة دمشق منذ نهاية عام 2013، سؤالا يتعلق بالمدى الذي تستطيع فيه كتابة اليومي المشاركة في توثيق اللحظة السورية الراهنة، من زاوية اشتغالك على النقد الثقافي، هل استطاع السوريون عبر يومياتهم وعبر نضالاتهم التي يدفعون أثمانها، تأسيس فضاء ثقافي عام مختلف عما عاشوه طيلة نصف قرن من حكم الديكتاتوريات؟

□ اليومي يحوز طاقة توثيقية، إذا جاز التعبير، أكثر من غيره. هذا لأنه يشتبك مع تفاصيل تميل إلى إغفالها أنماط الكتابة المجردة وغير المسكونة، المهيمنة في مجالنا. وأعتقد أن لمواد سميرة المضمنة في كتاب «يوميات الحصار…» قيمة توثيقية كبيرة فيما يتصل بأوضاع دوما والغوطة الشرقية بعد المذبحة الكيماوية من قصف وحصار وجوع وتفاعل شخصي، ومن أصوات السكان المحليين وقصصهم وسيرهم، ثم بصورة مختلفة في ما يتصل بقضية اختطافها وتغييبها مع رزان ووائل وناظم. وبخصوص تأسيس فضاء ثقافي مغاير، أميل إلى أن لدينا عناصر متكاثرة تؤشر إلى ولادة هذا الفضاء، منها حضور أكبر للتجربة الحية فيما يقال ويكتب، وتحرر من الشعور بالنقص حيال «الغرب» و«الإسلام» و»الدولة»، وحس تراجيدي متنام، وأفق عالمي للتفكير والعمل. لكن تظهر في الوقت نفسه عوائق، من أسوئها في تصوري الانزلاق نحو خطابات المظلومية، واستعداد لا يزال منتشراً للتبعية لسادة متنوعين.

■ هل تتوقع أن يكون لحضور نصوص سميرة التي جمعت في كتاب دور ما في تحريك قضيتها مع زملائها المختطفين؟

□ هذا ما أرجوه، وما أعمل من أجله. الكتاب يمكن أن يكون منطلقاً لاهتمام عام متجدد بالقضية، وهو يرفدها ببعد ثقافي، يضاف إلى بُعديها السياسي والحقوقي. والأنشطة المرتبطة بصدور الكتاب، ومنها قبل أيام ندوة حوله في عينتاب، هي من باب توسيع دائرة الشركاء في القضية، والضغط على الجناة المحتملين وتعزيز موقع القضية في سجل النقاش السوري العام.

■ إلى أين وصلت القضية؟

□ أحدث المعطيات أن «جيش الإسلام» يرمي التهمة عنه باتجاه جبهة «النصرة»، لكن هذا يقال من وراء الكواليس. وأسعى اليوم من أجل أن يقولوا ذلك علناً، وأن يضعوا بيدنا ما يملكون من معلومات بدون مراوغة وتضليل. كان يفترض أنهم طلبوا مهلة حتى نهاية أيلول/سبتمبر الفائت كي يجيبوا على أسئلة من «الائتلاف» عن القضية، لكن انقضى نصف الشهر ولم يفوا بما وعدوا. و«الائتلاف» الذي كان من المفترض أن يعلن إخلالهم بما التزموا به لم يفعل حتى اليوم. اطّلعت على هذه المعلومات عن طريق أصدقاء هنا وهناك، رغم أن «الائتلاف» و«الهيئة العليا للتفاوض» لم يبادرا إلى إثارة القضية إلا لأنني، من بين «أصدقاء مخطوفي دوما الأربعة»، وجهنا لهما رسائل قبل أكثر من أربعة أشهر. وأرى في عدم تبليغهم أيا منا بمداولاتهم مع الجهة المشتبه فيها قلة احترام لعملهم بالذات، فوق كونه قلة احترام لنا ولقضيتنا، وقلة إحساس أيضاً، وهي للأسف سمات طبعت أولئك الذين سعوا وراء صدارة العمل العام طوال الوقت.

■ تحدثت مرات عدة، عن استنكاف المثقفين والإعلاميين وكذلك سياسيي المعارضة عن بذل الجهود الكافية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المختطفين، أو الكشف عن مصيرهم، ماذا فعل هؤلاء من أجل هذه القضية، وغيرها من القضايا المشابهة؟

□ لن أعمم على الجميع، فقد كان لأشخاص عديدين مواقف شجاعة عبروا عنها علناً. لكن رسميي المعارضة، من مثقفين وسياسيين، أظهروا أنهم رسميون كثيراً ومعارضون قليلاً، ولم يقولوا أي شيء على الإطلاق طوال ما يقترب من ثلاث سنوات، وهذا مع معرفتهم الشخصية بسميرة ورزان ووائل وناظم، وبي. الأمر مرتبط بوضوح في تصوري بتكوينهم وتبعياتهم. في المعارضة السورية مجموعات وقوى بدون ارتباط اجتماعي، وبدون التزام سياسي وأخلاقي حي، وقد دارت هذه المجموعات حول أهل القوة والمال بيسر. وهم يشعرون بأنهم لا يستطيعون فعل شيء، مثلما قالت لي فعلاً شخصية معارضة معروفة قبل أسابيع قليلة. الواقع أنهم كان يمكن أن يفعلوا الكثير، لكنهم محدودو الخيال والاستقلالية والشجاعة، وقادوا أنفسهم بأنفسهم إلى وضع العاجزين المسيطر عليهم، لا يعترضون ولا يتمردون، ولا يقولون لا. وهذا كيلا يزعل منهم أحد، وكي يبقوا مقبولين من القوى النافذة. النتيجة أنهم صاروا «بلا لون ولا طعم ولا رائحة»، أناس مُدوّرون بدون زوايا حادة، وهم من يجري تدويرهم وعرضهم في الواجهات الإقليمية والدولية كمعارضين.

الغيلان الثلاثة

■ كتابك الأخير الذي صدر صيف هذا العام «الثقافة كسياسة»، يتضمن عنوانا ثانيا: «المثقفون ومسؤوليتهم الاجتماعية في زمن الغيلان»، يلاحظ القارئ أنك تحدد زمناً محدداً تستدعي له تسمية تخيلية، أليست هذه مفارقة بين الواقعي والخيالي تستحق الشرح؟

□ الغيلان المقصودة في عنوان الكتاب هي غول الدولة، وغول الدين، وغول الغرب كإمبراطورية أو سيطرة دولية. ويبدو لي أن المثقفين مدعوون إلى أن يكون لهم قول واضح في شأن ثالوث هذه القوى المتجبرة، غير العادلة وغير العاقلة. هي غيلان لأنها تريد أن تجمع بين تناقضات لا تجتمع، فلا يتحقق لها ذلك بغير عنف بلا ضفاف. تريد الدولة أن تكون إلها معبوداً، ويريد الدين أن يكون دولة تحيط بمحكوميها من خارجهم وداخلهم، ويريد الغرب أن يكون العالم وسيد العالم المطاع. وهذا على كل حال ما يتكلم عليه أحد نصوص الكتاب: «الغيلان الثلاثة، مقالة غير عقلانية». وبالمناسبة أرى أن أي نظر في مصير «الربيع العربي» بعد ما يقترب من ست سنوات على بداياته يمر حتماً بتفحص معمق لتفاعل هذه القوى الثلاث، ثم لدور الفاعلين العامين في مجتمعاتنا من مثقفين وسياسيين وأصحاب ثروات. هذا النظر يزداد إلحاحاً وراهنية اليوم. وأحوال الثورة السورية بالذات تقدم صورة مُكبّرة عن أفعال هذه القوى وتفاعلاتها. ومن ملامح هذا الزمن بخصوص المثقفين التخلي، على نطاق واسع، عن مسؤوليتهم الاجتماعية منذ ثمانينيات القرن العشرين على الأقل. وبعد أن كانوا في سنوات سبقت يتكلمون عن الشعب المحروم والمضطهد، صاروا يغتابون هذا الشعب الذي كان الطغيان المحلي يمعن في تغييبه سياسياً، ويهاجمون «الشعبويين» و«الديمقراطويين» الذين يظنون أن المشكلة في «الكرسي»، أي في الرئيس الأبدي، وليس في «الرأس». لقد وضعوا أنفسهم بأنفسهم في موقع التبعية لأمثال حافظ الأسد وحسني مبارك ومعمر القذافي… ليس فقط لم يقاومـــوا هذا الوضع، بل تبرعوا بمعاداة من قاوموه.

نقد الثقافوية العلمانية

■ انتقدت في كتاب «الثقافة كسياسة»، المثقفين الذين تحولوا من ماركسيين إلى ماركسيين ليبراليين قبل أن يصلوا مستقرين إلى علمانية فوقية تعرف نفسها بالتنوير والحداثة، هل يمكن فعلاً رسم خرائط ثقافية واضحة في هذا السياق؟

□ يمكن فعلاً في رأيي. لقد استندت إلى أعمال مثقفين سوريين نشرت في العقدين السابقين للثورة، ولم أقوِّلهم ما لم يقولوه. وما استخلصته من نصوصهم هم أنهم أقرب إلى مستشرقين داخليين، منحازين إلى العالم الأول الداخلي، لا يعرفون شيئاً عن العالم الثالث الداخلي، ولا يبذلون جهداً للمعرفة ولا حتى للتعاطف والتضامن، ولا يعرض أشدهم عناداً، من أمثال أدونيس وجورج طرابيشي وعزيز العظمة، أدنى تشكك حيال أفكارهم التي تجمع بين الضحالة في الشأن الاجتماعي والسياسي وبين الأنانية والتعالي. ومما يسرني أني كتبت معظم نقدي لهم قبل الثورة، وأن مواقفهم بعد تفجرها تكشف مواقعهم قبلها وأثناءها. آمل أن تتسنى لي فرصة استكمال العمل النقدي يوماً ببحث في نتاجهم بعد الثورة السورية، وربما بإعادة النظر في مفهوم المثقف بالذات.

■ هل يكفي أن يكون أدونيس والعظمة وطرابيشي «مستشرقين داخليين» حيال مجتمعاتهم، كي يتم جمعهم في سياق ثقافي مشترك؟

□ يكفي، ودعني أوضح أن في مفهوم المثقف بالذات، على نحو ما ظهر في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، استعدادا للبرنامج الثقافوي، أو برنامج «الاستشراق الداخلي» الذي يشرح أوضاعنا بالدين والذهنيات و»الثقافة»، ويرهن التغير الاجتماعي والسياسي العام بتغيرها. لكن حاولت في كتاب «الثقافة كسياسة» القول إن لدينا مشكلات ثقافية ودينية حقيقية، وليست من اختلاق الثقافويين، وأنه لا يجوز لنقد الثقافويين أن يقود إلى ضرب من الاكتفاء الذاتي الثقافي، وتسويغ أوضاعنا الثقافية والدينية الراهنة. بلى، يلزم نقد ضارب للدين والثقافة واللغة، من أجل حريتنا العقلية، ومن أجل أن تكون أي تغيرات سياسية واجتماعية قد تتحقق لنا ثابتة وغير معكوسة. يمكن القيام بذلك في رأيي ليس بدون مجاملة المستشرقين الداخليين فقط، وإنما عبر نقدهم كمقدمة ضرورية. هذه نقطة أساسية في الكتاب.

■ في الوقت الذي تأخذ عليهم علمانويتهم المتطرفة، ألا تخشى أن يتحول ذلك إلى معيار مضاد يهتم بالناس وأوضاعهم ويهمل عقلياتهم وسياقات تكونها؟

□ لا آخذ عليهم علمانيتهم المتطرفة، ولست مدافعاً عن علمانية معتدلة. آخذ عليهم قلة النزاهة، وتوسل العلمانية سلاحاً مغرضاً وتمييزياً في معركة غير تحررية. إن كنا نريد العلمانية من أجل الحرية والمساواة (لماذا نريدها إن لم يكن لذلك؟)، فلِمَ نسكت على انتهاك الحرية والمساواة من قبل منتهكين غير دينيين، مثل «الدولة الأسدية» وأشباهها؟ لماذا لا يقال شيء طوال عقود، ولا مقالة واحدة، ولا سطرين اثنين، عن مذابح كبرى مثل حماه 1982، وعن سجون مثل تدمر؟ بل ولماذا يهاجم حتى أمثالنا من معارضي الدولة الأسدية (ووجد الثلاثة المذكورون طاقة ووقتاً للتعريض بأمثالنا) ، بينما يسكت على هذه سكوتا مطبقاً؟ هل لأنهم لا يجرؤون على نقد دولة الأسديين؟ ربما. لكن ألا يكفي هذا ليعطي فكرة بالغة السوء عنهم؟ ننتقد من نجرؤ على نقده، ونسكت عمن لا نجرؤ! يا لها من قيادة معنوية وأخلاقية. ليست مشكلتي مع أساتذتنا المنقودين إنهم علمانيون. المشكلة أنهم مُتلونون، أنانيون، مفتقرون إلى الشجاعة، وغير مستقيمين. وهم في المحصلة عززوا قضية الإسلاميين مثلما عززتها الدولة الأسدية حين حجرت على السوريين سياسياً، فعقمت البيئة التي يمكن أن ينبت فيها أي ديمقراطيين وعلمانيين مستقلين، أو مجرد أناس لهم كرامة.

■ حسب تصنيفك لثالوث القوى المتجبرة «الدين، والدولة، والغرب» فإن المثقفين الثلاثة أشبعو الضلع الأول- أي الدين- نقدا وتفكيكاً؟

□ لا أفضل شخصنة المسألة إلى هذا الحد. يتعلق الأمر بإشكالية عامة، جسدها الثلاثة المذكورون أكثر من غيرهم (وهم غير متماثلين فيما بينهم على أكثر من صعيد). وهي إشكالية ثقافوية، تشرح المجتمع والسياسة بالثقافة، منظوراً إليها كبنية موروثة ثابتة، وذلك على نحو ما كان المجتمع والسياسة يشرحان في جيل سابق بالاقتصاد من قبل اقتصادويين ماركسيين (كان الثلاثة ضمن هذه الأجواء أو على هوامشها حتى وقت ما من ثمانينيات القرن الماضي). وقد بدت لي هذه الإشكالية اختزالية جداً، عصبية ومنفعلة وكارهة، عاجزة عن الانعكاس على ذاتها ومساءلة ذاتها، ونقد ذاتها. لكن بالفعل هناك إغفال مشترك واسع، واسع جداً، لضلع الدولة، يبلغ حد عبادتها عند بعضهم، وصمت مطبق حيال ضلع الغرب كامبراطورية، أو النظر إليه فقط كمعزز للتطرف الديني. هناك، في كل حال، تقليص إداري فوقي لحقل التفكير، وهو ما يفترض المرء أن تعريف المثقف بالذات يتعارض معه.

■ في نقدك للثقافوية العلمانية، تقوم بتوصيف حال المثقفين السوريين المكرسين، الذين ظلوا يلبسون قفازات بيضاء، تجاه قضايا المجتمع، حتى وصلوا كإنتلجنسيا إلى اغتراب تام، فهم، وبحسب توصيفك، يعجزون عن العيش في موطنهم وبالكاد يأتون إليه زائرين، هل اللوحة سوداء فعلاً بهذا الشكل؟

□ في السياق الذي ورد فيه الكلام على المثقفين المكرسين المغتربين كنت أتكلم عن ظهور «تيار العقليين»، في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته وصولاً إلى زمن الثورات العربية. منتجو هذا الخطاب طوروا بالفعل موقفاً مغترباً عن مجتمع كان مسحوقاً سياسياً، ويُسحَق اجتماعياً واقتصادياً، وهم بدون استثناء تقريباً كانوا يعيشون خارج سورية، ولا تجد ولو نصاً واحداً لديهم يسأل عن أخبار المغيبين، أو يتساءل عما إذا كان السوريون أحياء أو موتى، أو…سجناء. وفي غياب مصادر عامة للمعلومات بحكم السيطرة التامة على المحكومين، يبدو لي أن أولئك الأساتذة استندوا إلى نطاق واسع من سرديات الأهل والوسط الاجتماعي الضيق الذي كان يزداد انعزالاً وتنتشر ضمنه الخرافات، وهو ما قرب المثقف من الأهل والبيئة الأهلية اللتين كان يعطيهما أذنه، هذا بينما كان انفلات المثقف من بيئته الضيقة عنصراً تعريفياً له منذ ظهوره في القرن التاسع عشر. ولم يبادر المثقفون إلى كشف الجذور السياسية لانعزال الأهل وانتشار الخرافات، بل بدا لبعضهم أن هذه خصائص غريبة عن الدولة رغم أنه كان يتفاقم طابعها السلطاني، وأن هذه الدولة تعمل على بناء مجتمع يتكون من أفراد. يصعب تصور كلام أكثر خرافية من ذلك، وأشد تضليلاً.

«هامش» والحاجة للثقافة

■ تعيش في اسطنبول منذ ثلاث سنوات تقريباً، وتقوم بتدبير نشاط مؤسسة سورية تركية هي «هامش» إلى أي حد تجد أن هذا النشاط يساهم في التقريب بين الثقافتين السورية/ العربية والتركية؟

□ لا «أدبّر» هامش، أنا أحد «المدبرين». والفكرة في الأصل هي أن نعمل مع شركاء من تركيا، كتابا وفنانين ومناضلين سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين، نساء ورجالا، وألا ننعزل في غيتو سوري نتكلم مع بعضنا ونتناقش مع بعضنا ونختنق ببعضنا. كان غرضنا القول إن السوريين منتجون للمعاني والقيم، وليسوا ضحايا ينتظرون عون الغير، وأنهم يتطلعون إلى شركاء في بلدان الشتات، ليس إلى محسنين، ولا حتى إلى مجرد متضامنين. وأعتقد أننا شكلنا مساحة تفاعل معقولة ضمن الإمكانيات المتاحة.

■ هل يتجاوب الجمهور السوري مع هذا النشاط؟

□ يتجاوب جمهور غير واسع. ضمن إمكانياتنا البشرية والمادية الحالية (ليس هناك متفرغ واحد في «هامش») لا نستطيع الذهاب إلى مناطق اللجوء والسكن السوري، ومن يأتي إلينا في المواقع المحتملة لأنشطتنا هم قطاع محدود من الناشطين المهتمين. نحاول التعويض بشيئين. تنويع الأنشطة من جهة، ومن جهة ثانية اهتمام أكبر بأنشطة اجتماعية تخاطب حاجات جمهور أعرض.

■ هل يبدي هذا الجمهور حاجة للثقافة؟

□ أعتقد أن الحاجة للثقافة تُخلق. وأن الاهتمام بالثقافة وفي أعلى تعبيراتها يتضمن احتراما لعموم الناس. كل إنسان يمكن أن يكون منتجاً للثقافة، وكل واحد منا، نحن مجموعة «هامش» وأصدقاؤنا وشركاؤنا، هو شخص تيسرت له شروط أنسب كي يكون منتجاً ثقافياً. نحاول كأفراد وكمجموعة المساهمة في خلق الحاجة للثقافة وفي ظهور منتجين ثقافيين سوريين في مجتمع اللجوء السوري في تركيا.

(القدس العربي)