شوقي عبد الأمير: «كتاب في جريدة» كان يلمّ الشمل العربي

خالد بيومي

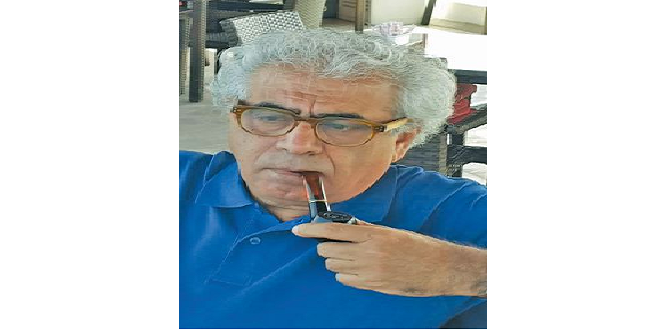

شوقي عبد الأمير شاعر وديبلوماسي عراقي، أمضى 35 عاماً في المنفى بين الجزائر واليمن وباريس، حتى استقر أخيراً في بيروت. تولى منصب مدير المركز الثقافي اليمني في باريس، وعاد إلى العراق في عام 2003، ولديه ولع بتجربة الشاعر الفرنسي آرثر رامبو. شارك في تأسيس مشروع «كتاب في جريدة» الذي استمر 16 عاماً قدَّم خلالها كنوز الثقافة العربية التراثية والحديثة، بالتعاون مع اليونيسكو. يعشق المغامرة بشتى أبعادها، لذلك درَّب نفسه على اقتناص نبض الحواس الشعرية، متجهاً نحو الأقاصي العميقة من نداءات الذات، منتصراً للعميق فيه وفي الإنسان عموماً. هنا حوار معه:

> لمناسبة صدور مجلدين من أعمالك الشعرية أخيراً في بيروت، هل يؤشر هذا إلى اكتمال رحلتك الشعرية؟

– بعد صدور المجلدين، أستعد لإصدار مجلد شعري ثالث، إضافة إلى مجلدات عدة تضم الأعمال النثرية والترجمات. تاريخ الأدب يقدم لنا نماذج لأجوبة الشعراء الكبار عن هذا السؤال «الخطير». آرثر رامبو أعلن بنفسه نهاية علاقته بالشعر وانتقل إلى تجارة البن والجلود والسلاح تاركاً باريس ومقاهيها ومحافلها الثقافية إلى اليمن والحبشة. خصوصية رامبو تكمن في أنه خرج، إلى لا عودة، عن عالم الشعر بإرادته بعد أن حل به كزلزال شعري من دون إرادته. الأدب العربي يقدم لنا نماذج معاكسة تماماً. عبدالوهاب البياتي، مثلاً، كان قد نضب شعرياً وظل لسنوات طويلة – قبل رحيله – لا يكتب شيئاً، أو ينشر قصائد ونصوصاً لا طائل تحتها ويرفض الاعتراف بهذه الحقيقة وأكثر من ذلك كان لا يهدأ في رجم الآخرين. نازك الملائكة صمتت طويلاً قبل رحيلها واعترفت بذلك حتى أنني عندما طلبت منها قبل نهاية القرن الماضي موافقتها على نشر مختارات لها في «كتاب في جريدة»، تفاجأت وأقرت بأنها تركت الشعر وأنني عندما أنشر المختارات أبعث لها ماضياً شعرياً. بين الأحياء من الرواد ما زال السؤال يطرح ذاته وبقوة، ذلك لأننا نرى كلاً من أحمد عبدالمعطي حجازي وسعدي يوسف قد أفرغا جعبتهما الشعرية منذ عقود عدة لم يأت أي منهما خلالها بجديد. يجب ألا يكون الشاعر مثل العذراء التي تشيخ وترفض أن ترى التجاعيد في مرآتها.

> مشوار طويل جمع بينك وبين القصيدة. ماذا أعطتكَ، وماذا قدمتَ لها؟

– أنت كمن يسأل جسداً حياً، ماذا أعطتكَ الروح؟ الشعر يا صديقي بالنسبة لي هو الذي يبتكر السر وهو الذي يكشفه ويعريه معاً في آن. في الشعر كما في السر تكمن حريتنا المطلقة. واللغة العربية ليست بريئة في هذه المقارنة اللفظية، بخاصة إذا أضفنا إليها كلمة السحر. في الشعر، أي في الكلمة، تختزل العلاقة مع الكون. من هنا تنبع أهمية مقولة هولدرلين: «إن الشعر تأسيس».

> ألا تعتقد أنه بين فكرة التأسيس لعالم جديد في النص الشعري التي قال بها واحد من أعظم الشعراء، وبين تسمية الجملة الشعرية بـ «بيت» في اللغة العربية، علاقة وطيدة وتواصل فـلسفي فـي فـهم الشعر ودوره؟

– لا تسألني ماذا أعطيتَ الشعر، لأن ذلك ليس من شأني. أعرف فقط أنني منذ ما يربو على أربعين عاماً، أحفر في كوكبه الشاهق زاويتي الصغيرة التي فيها أخلع، مثل ثعبان جلجامش، بشرتي وأغسل صوتي بأمطار تهطل من سماوات الداخل وأقلد جنوني كل نياشين الحكمة والصواب.

> ما سر الولع بالحضارات القديمة في شعرك؟ هل قصدتَ إيجاز التاريخ في قصائدك؟

– أولاً، أنا لا أحب تسمية «الحضارات». هناك حضارة إنسانية واحدة. هي نهر عظيم تغذيه روافد كثيرة لجماعات بشرية من مختلف أصقاع الأرض وعبر مراحل التاريخ كافة. أنا كشاعر أفضل أن أستخدم كلمة «المغامرة البشرية»، لأنني أعتقد أنها مغامرة بالفعل انطلقت من سومر ومصر قبل أكثر من خمسة آلاف ولا نعرف وجهتها ولا متى تنتهي. هذه المغامرة هي ينبوعي الشعري، وأنا أكتب فيها، منها وإليها. أولى خطواتها كانت شعراً عندما ولد النص الأول «جلجامش» ورأى فيه الشاعر كل شيء.

يقف الشاعر الحديث اليوم على قمة هرم معرفي مكتنز بالتجارب والضحايا والدماء والذهب، ولكي تتسنى له كتابة قصيدته الجديدة يجب أن يعرف كيف يهضم ويتمثل كل هذا الغذاء الأرضي، كما يقول أندريه جيد، ويخرج لنا بنص حديث. بهذا المعنى، جئتُ أنا من أقاصي الأمس. أنا نقطة في سيرورة عمودية انطلقت قبل خمسة آلاف عام. أنا رقيم صلصالي كتبه بمساميره شاعر سومري ورماه في النار.

> أقمتَ في الجزائر وفي اليمن، كيف تقارن بين الدور التنويري لألبير كامو في الجزائر، وآرثر رامبو في الحبشة واليمن؟

– لم يكمل لألبير كامو أي دور تنويري في الجزائر. على العكس من ذلك توجد في أوساط المثقفين الجزائريين حركة احتجاج كبيرة ضده. أما رامبو في الحبشة وعدن فهو الآخر لم يكن له أثر ثقافي يذكر. هو لم يكن هناك بصفته شاعر «مركب النسوان»، ولا «الإشراقات» ولا حتى كان يحمل اسم آرثر رامبو، فقد أعطاه اليمنيون، اسم «عبد ربه الكراني». «الكراني»، كلمة هندية تعني المحرر أو كاتب المحضر وكان هذا عمله في شركة «باردي» الفرنسية لتجارة البن والجلود والأسلحة في عدن.

> لك ديوان بعنوان «حديث النهر»… بماذا باحَ لك النهر؟

– «حديث النهر» عنوان قصيدة حب داخل الديوان نفسه. هو الديوان الذي جمعت فيه قصائد الأحاديث، حديث الوهم، وحديث القرمطي، وحديث الحلم، والصحراء… إلخ. وهذه القصيدة عبارة عن حوار عاشق مع امرأة ينتهي كالآتي:

قال النهر لي/ كن ضفة واغترب/ قلت، كن موجة واصطخب/ قال، أسراري الماء يعلو/ قلت كن مطراً وانه إليَّ رملة أو سماء/ قال لي، فيك لا سر لي وارتمى/ دفقةً بين ماء وماء».

> أين شعرك مما يحدث في العراق؟ وهل يمكن الشعر أن يتعايش مع القتل والدماء والدمار؟

– كتبتُ الكثير وما زلت أكتب. نشرت أول ديوان في 2003 بعد منفى دام 35 عاماً، عنوانه «مقاطع مطوَّقة»، وأردفته بديوان «محاولة فاشلة للاعتداء على الموت». ديواني الأحدث «أنا والعكس صحيح» يضم الكثير من قصائد العراق، بخاصة قصيدة ملحمية مهمة عنوانها: «موت النشيد الرافديني». أقول فيها: نحن الراحلين عن بلادٍ بين نهرين/ رعاة الإكسير/ الهالكين على أرصفة القوافي/ المعلَّقين من الحناجر بأشعة الشمس الغاربة/ النائمين على صدور القصائد نرضع حليب الإقامة وكرْم الدهشة/ الحاملين نعشها على الشفاه/ سلالة النشيد الرافديني/ الذي يموت بين أيدينا الآن».

أعتقد أن القصيدة ليست أنبوبة اختبار معقَّمة، ولا هي فراشة تطير حول الضوء وتنتحر فيه. القصيدة جسد يعرق وينزف، يتوهج بالنشوة ويغرورق بالدمع، لذلك تنعكس فيها كل مشاهد الحياة، لكن عبر جمالية مبتكرة تمنح المشهد الشعري ديمومة أطول وعلاقة مختلفة مع المعيش كمشهد يومي. مثلاً، نكره الألم، لكننا نحب ديوان «عاصمة الألم» لبول إيلوار. وهناك أغنية يمنية تقول كلماتها: «قل لي: الألم كيف يتقال»، أي أن الألم لا يصعب حمله، بل قوله. قول الألم هو الشعر.

> ألم يعد للشعر جمهور؟

– جمهور الشعر تضاءل، بالقياس إلى جمهور الصورة/ الشاشة أو الرواية، في العالم. هذا الأمر شهدته بنفسي عندما أخبرني ناشر الشاعر الفرنسي أراغون أنه لا يبيع أكثر من ألف نسخة وهكذا الحال في أكبر دور النشر الفرنسية التي لا تزال تنشر الشعر، مثل «غاليمار»، و «سوي».

نعيش عصر الصورة – الشاشة – السرد. هذه العناصر تشكل أثافي علم الاتصال communication اليوم وهي متداخلة في ما بينها. لهذا نهضت الرواية والنصوص كافة التي تعتمد السرد بالاتكاء على الشاشة – الصورة. حدث هذا على حساب الشعر، لسبب فلسفي مهم انتبه إليه جاستون باشلار في مطلع القرن المنصرم، حيث يكمن الفرق الحقيقي بين الشعر والنثر في علاقة كل منهما بالزمن والديمومة. يفرق باشلار بين الزمن والديمومة، فيعتبر أن الديمومة هي جزء مقتطع من الزمن له بداية ونهاية وهو بذلك مرتبط بالأحداث التي تتوالد من بعضها حتى تنتهي بالموت. ومن ثم، فإنها تسير أفقياً. لهذا، يرى باشلار أن النثر كنص مرتبط بروح الديمومة الحدثية أفقية المنحى. إننا نفضل – كما يرى – قراءة النصوص في القطارات مثلاً. ثم إن علاقة الرواية بالأحداث تتلبس تلقائياً حركة الديمومة. أما الزمن فهو برغسوني المفهوم، نسبة إلى الفيلسوف برغسون الذي يؤمن بوحدة الزمن في كونه كلياً متحداً، «أمس، اليوم، غداً».

> قلت أن لغتك الأم هي العربية، والفرنسية بمثابة الأب… ألا يمثل ذلك ازدواجاً في الهوية؟

– اخترت هذه الصورة التي تقول بأمومة العربية وأبوة الفرنسية لكي لا يقع الخلط مع فكرة الازدواجية؛ ذلك لأن الوليد يتمثل صفات الأبوين ويصهرهما في كينونته الجديدة التي كما يقال تكون بالضرورة أغنى من الكينونة الأحادية المنبع. اخترتُ أن تكون العربية هي الأم لأنني كشاعر، ولدت من رحم تلك اللغة. لكنني ما زلت عبر أبوتي الفرنسية أحاول أن أطعم نصي بغباء أبوي لأكون وفياً لوالدي إن شئتَ. قصائدي تعكس هذه الرؤية، فاللغة العربية حاضرة بقوة إلى جانب الإيجاز والتجريب والصور الجديدة. وتمثل مجموعة «أبابيل» تجربة فرنسية الإلهام بامتياز، عكس قصائد «الأحاديث». هي قصائد تعتمد حضور اللغة والتفعيلة العربية بامتياز أيضاً، مع أن النصين مكتوبان بالعربية.

> لماذا توقف مشروع «كتاب في جريدة»؟ هل هناك أمل في إحيائه؟

– أنا مؤسس «كتاب في جريدة» والمشرف عليه طيلة تحققه لستة عشر عاماً. إنه، بإقرار اليونيسكو، أكبر مشروع ثقافي عربي مشترك، لأنه نجح في لم الشمل العربي. وإصدار كتاب شهري يوزع مجاناً مع كبريات الصحف العربية، بمعدل ثلاثة ملايين نسخة لكل إصدار، كان تحدياً كبيراً. إنها الممارسة الوحدوية الثقافية العربية الوحيدة في تاريخنا العربي الذي يلهج باسم الوحدة العربية صباح مساء. توقف المشروع موقتاً، لنضوب الدعم المالي مع أن موازنته السنوية أقل من سعر سيارة مرسيدس. لستُ يائساً وأنا أقول لك الآن: لن يتوقف «كتاب في جريدة» نهائياً، وأنا واقف على قدمي.

> أنت شاعر وديبلوماسي… هل أجبت عن أسئلتنا بديبلوماسية؟

– أقول لك، وهذا عكس ما هو شائع، إن الديبلوماسية ليست عكس الصدق. هذه فكرة خاطئة عن الديبلوماسية. هناك علاقة وثيقة لا ينتبه إليها الجميع بين الديبلوماسية والشعر. إنها اللغة الديبلوماسية التي تسعى إلى احتواء الصراعات وتجنب الصدامات والحروب من خلال اللغة، أي الحوار، وهذا تمرين شعري بامتياز. كما أن التقارير التي يكتبها الديبلوماسي من وإلى العاصمتين اللتين يعمل بينهما تركز على قدرة هائلة في التعبير والاختزال.

وبهذه المناسبة سأذكر لك حادثة تاريخية خطيرة بطلها ديبلوماسي وشاعر كبير حاصل على جائزة نوبل وهو الشاعر سان جون بيرس. اسمه الديبلوماسي الأصلي عندما كان يشغل منصب أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية هو آليكسس ليجيه. قام ليجيه بتوقيع ما عرف في ما بعد بـ «اتفاقية الخجل»، بين فرنسا وألمانيا الهتلرية، والتي تسمح بموجبها فرنسا لألمانيا باحتلال بولونيا التي كانت تحت الحماية الفرنسية. شكَّلت هذه الاتفاقية بدايـة الحـرب العالمية الثانية، فهل أجبت عن سؤالك؟

(الحياة)