ما يحدث في العالم العربي شيء مرعب ومؤلم ومخيف: عبد الرحمن بو علي: الشعر المغربي يعيش أزمة حقيقية

عبداللطيف الوراري

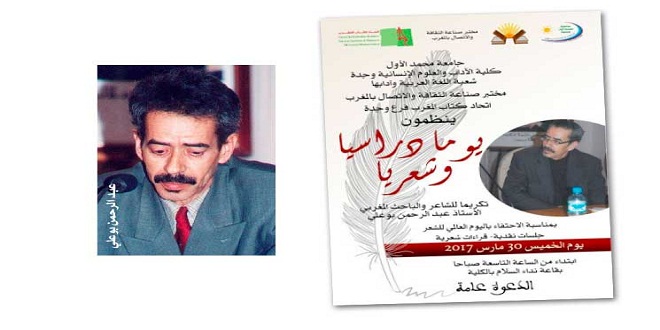

عبد الرحمن بوعلي؛ شاعر مغربي ضمّ اعتكافه في محراب القصيدة منذ شبابه الأول، إلى اهتمامه بالدرس الأكاديمي، إذ عمل محاضراً في كلية التربية في صلالة (سلطنة عمان) وجامعة غرناطة وجامعة قطر، إلى توجه باكر لترجمة أعمال رئيسية في حقل نظرية الأدب الحديث والمعاصر لكل من رولان بارث وأمبرتو إيكو وجيرار دولودال وغيرهم. وفي وقت سابق، أسس مجلة «ضفاف» الثقافية ومهرجان عكاظ وجدة الشعري بمعية بعض المثقفين والشعراء في الجهة الشرقية من المغرب. ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبية، كما أنجز أنطولوجيتين واحدة للشعر المغربي مترجماً إلى اللغتين الفرنسية والأنكليزية، وثانية للشعر العربي ترجم فيها لأكثر من مئة شاعر عربي إلى اللغة الأنكليزية.

في هذا الحوار، يتحدث عبـــــد الرحمن بوعلي عن مراحـــــل تطور تجربته الشعرية، ومشاغله الجمالية داخل القصيدة، وآرائه في راهن الشعـــر المغربي، والدرس الجامعي، وأفق النقد العربي وفيما يحدث اليـــــوم من وقائع الدمار والانحطاط.

■ كان مفهوم الالتزام ضاغطاً على شعرك، ولكن سرعان ما استقللت بأسلوبك الشعري الذي يزاوج بين فكرة الالتزام وفضاء الذاتية، كما نكتشف ذلك في قصيدتك المطولة: «تحولات يوسف المغربي»؟

□ الانتقال من الشعر الأيديولوجي أسلوبي الأول، إلى الأسلوب الشعري الذي تتحدث عنه ظهر قبل ذلك، وبالتحديد في ديواني الثالث «الولد الدائري» الذي كتبته نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. ففي هذا الديوان انتقلت من القضايا الكبرى إلى التعبير عن الذات والقضايا الصغرى التي تعطي مساحة أكبر لذات الشاعر وللأشياء من حوله. انتقلت كما انتقل الكثير من شعراء جيلي إلى التركيز على مناطق حميمية تتعلق بالإنسان، بعد أن تكشفت لي وللكثير من شعراء جيلي أمور كثيرة، وعلى رأسها أن العالم العربي مريض مرضا عضالا، وأن الشاعر ليس هو «الطبيب المداوي»، وأن الشعر ينبغي أن يكون ملتصقا بأنا الشاعر وبالأشياء التي تحيط به، وأن في إمكانه أن يعبر عن الأمور السياسية، لكن أن يعرف أن الأمور السياسية لها مجالها ورجالاتها. بطبيعة الحال، كان ديواني الذي أشرت إليه «الولد الدائري» مرحلتي الثانية بعد تجربة عبرت عنها من خلال ديوانيّ الأولين «أسفار داخل الوطن» و«نقوش هيروغليفية على هامش الخامس من حزيران»، وفي «الولد الدائري» ظهرت الملامح الأولى لأسلوبي الشعري الذي قد تجده في كل دواويني التالية، وعلى رأس هذه الملامح توجد النزعة الدرامية التي اكتشفتها من قصيدة لمحمود درويش «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا» ومن قصائد لشعراء عالميين، ويوجد ما أسميه «الصوغ المختصر» وهو الاعتماد على الجمل القصيرة في القصيدة التي تشدّ إليها القارئ ولا تشتت ذهنه، إضافة إلى اعتمادي على التفعيلات القصيرة التي ينتج عنها إيقاع قريب من الكلام اليومي الموزون.

أما عن النقلة الثانية وهي ما حددته بقصائد «التحولات»، فأعتقد أن هذه التجربة الجديدة كانت نتاجا لتجربتي الثانية، لكن الجديد فيها أنني جمعت فيها بين تجربتي الأولى وتجربتي الثانية، كيف تم ذلك؟ أظن أن الفترة التي كتبت فيها هذه «التحولات» هي التي كانت وراءها، فقد كان الجوّ السياسي والاجتماعي في بعض البلدان العربية مشحونا إلى أقصى حدّ، وكان ينذر بعواصف عنيفة ستهبّ علينا. أذكر أن العراق في نهاية الثمانينيات كان قد خرج للتوّ من حرب طاحنة ضد جارته إيران، وأن المشهد السياسي في الجزائر في فترة التسعينيات، وهي الفترة التي عرفت بالعشرية «السوداء» كان مؤلما جدّاً، وأن الجوّ في المغرب كان قريبا منه، ثم في ما بعد شهدنا غزو العراق للكويت ثم الحرب على العراق ثم غزو العراق. «التحولات» التي كتبتها كان منطلقها هذا الواقع المرير، وكانت للذات مكان المركز فيه، حتى إنها كانت هي أساس القصيدة، هي التي تنظر وترى وتقيّم وتحكم. في قصائد «التحولات» اهتمام بالتاريخ، وبتاريخ الأنبياء بالتحديد، وفي ذلك محاولة لربط «الذات» بما هو مقدس، أو كوني، لنتذكر قصص يوسف، وأيوب، وعلي عليهم السلام. إنهم يشكلون بداية الخلق، كما يشكلون الأوائل الذين كانوا في علاقة مع الخالق. انطلاقا من هؤلاء تعيد «الذات» المعاصرة قراءة واقعها الجريح، واقعها المؤلم. فكان طبيعيا أن تدخل القصيدة في جوّ درامي، تتساءل فيه الذات عن المصير.

■ طوال تجربتك الشعرية، ثمّة نصوص عابرة تستعيد عبرها محكي الطفولة بقدر ما تدوّن فيها شذرات من سيرتك الذاتية. كيف توازن بين الشعري والسردي، وبين الشخصي واللاشخصي من أجل أن تكتب سيرتك الذاتية، أو بالأحرى تعيد كتابتها شعريًّا بما يقتضيه الشعر كخطاب مخصوص من ميثاق أوتوبيوغرافي نوعيّ؟

□ كثيرة هي القصائد التي تتضمن شذرات من حياتي، فأنا كثير الإشارة إلى حياتي، ربما بخلاف الكثير من الشعراء المغاربة. ربما يعود هذا إلى كوني أومن بأن الشعر تعبير عن الذات في المقام الأول. هذه القصائد التي تكلمت عنها تشكل جزءا كبيرا من شعري. وما يعطيها خصوصيتها أنها توظف بعض الإشارات الدالة التي أقتطعها من سيرتي. وهناك قصيدة أعدها محاولة لرسم سيرة حياتي، توجد ضمن ديواني «أعدني إلى رحم المحبرة» بعنوان «إيماءات الولد الدائري». وهي قصيدة تشير بشكل مباشر إلى حياتي. في هذه القصيدة أماكن معروفة هي أماكن ارتدتها وأرتادها، وفيها إشارات لأحداث عشتها. أنا أعتبر هذه القصيدة مُعبِّرة وإن بشكل موجز عن حياتي.

■ ما رأيك في قصيدة النثر التي تكتب اليوم؟ وإلى أي حدّ تتفق مع من يقول بأنّ الأفق الشعري الجديد قد آل إلى قصيدة النثر كشكل نهائي؟

□ في إطار تطور الشعر العربي يمكن أن توضع تجربة القصيدة المنثورة أو قصيدة النثر. ولا شك أن هذه الصيغة الجديدة للشعر العربي كانت لها أسبابها ودوافعها، ووجدت بعض روادها الذين صاغوها بهذا القدر أو ذاك من النجاح. محمد الماغوط كان من الشعراء الكبار الذين أوصلوا قصيدة النثر إلى النضج. وهناك أسماء كثيرة أخرى. ثمة إذن إضافة إلى الشعر العربي من خلال قصيدة النثر، وهي إضافة لفتت الانتباه، كما أنها جاءت متساوقة مع تطور الشعر العالمي. وعندما نتحدث عن قصيدة النثر الآن لا بد أن نستحضر قضية التباين بين الشعر الجيد والشعر السهل حتى لا أقول الرديء. ومن هنا يبدو لي أن هناك من الشعراء الذين كتبوا قصائد نثرية عظيمة، لكن أغلبية الشعراء لا يتريثون عندما يكتبون. فتراهم ينشرون كلّ ما يكتبون بدعوى أنه شعر وما هو بشعر. القصيدة المنثورة تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، وإذا ما توافر لها هذان العنصران يمكن أن نضعها في خانة الشعر، وإلاّ فهي مجرد كتابات ليس إلاّ.

■ هل لك طقوس وحالات مخصوصة في كتابة القصيدة؟ وهل تعود إليها من أجل تنقيحها وإعادة كتابتها؟

□- ربما كانت لديّ طقوس في الماضي، حيث كنت أكتب قصيدتي في الغالب في لحظة هروب من واقعي، في مكان مغلق، أكون فيه وحيدا. لكن في ما بعد صرت أكتب القصيدة عندما تأتيني هي نفسها دون سابق إعلام أو إخطار. ومن الأشياء التي تدفعني إلى الكتابة أو تُسهّل لي الكتابة قراءة قصيدة شعرية مثلا، أو عندما أكون سائرا فتحضرني جملة شعرية تكون هي بداية قصيدتي. أما عن التنقيح، فأنا كثير الرجوع إلى قصائدي، بمعنى أن القصيدة لا أكتبها دفعة واحدة، ولكن أعود إليها فأشطب ما أشطب وأضيف ما أضيف. وهذا ما أفعله بالنسبة لجميع أشعاري. ومثلا، قصيدة «تحولات يوسف المغربي» كتبتها في عام 1995، ونشرتها في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في السنة ذاتها، ثم أعدت كتابتها بعد أربع سنوات وأنا في صلالة عام 1999. وكان ذلك بدافع المشاركة في جائزة مؤسسة عبد العزيز البابطين، وكان أن جاءني حدس بأنها ستفوز بالجائزة، وفعلا فازت القصيدة بجائزة أفضل قصيدة عربية لعام 2004. وفيما أعتقد، فالشعر ينبغي ألا يكتب دفعة واحدة، الشعر يحتاج إلى تنقيح وتشذيب وتوسيع واختزال.

■ لك إسهامات مهمة في ترجمة أعمال تتعلق بنظريات الأدب المعاصرة. في نظرك، هل استطاع النقد المغربي، والعربي عموماً، أن يتحرر من هذه النظريات ويبني على فهمها لها واستيعابها نماذج رصينة للقراءة والتأويل؟

□ من الجائر أن نغمط النقد العربي والمغربي حقهما فنحكم عليهما بكونهما ظلا يجترّان. لكن من الجائر كذلك أن نقول إن النقد العربي والمغربي قد أسّسا وبنيا نماذج رصينة للقراءة والتأويل. هذه مفارقة كبيرة وإشكالية لا يمكن أن أشرحها في جمل سريعة، ولكن بإمكاني القول إن النقد العربي وهو ينفتح على تجارب نقدية عالمية استطاع أن يترجم الكثير من النظريات الأدبية المعاصرة والاتجاهات النقدية والمفاهيم والمصطلحات النقدية إلى اللغة العربية التي كانت تفتقدها. ومن ثمة تمكن بعض النقاد أن يطبقوا هذه النظريات والمفاهيم والمصطلحات بهذا القدر أو ذاك من النجاح. ثمة إذن رصيد مهم من المنجزات النقدية التي أغنت حقل النقد الأدبي، وثمة أسماء نقدية رسخت قواعد هذا النقد، لكن لم نقم بعد بإجراء تقييم واسع للمنجز وللامنجز في هذا النقد. أضف إلى ذلك أن التجارب النقدية المتنوعة غالبا ما لا تتواصل في ما بينها، فكل جيل يبدأ من الصفر، وكأنه في جزيرة معزولة. النقد العربي والمغربي أمامهما أشواط كبيرة ولا أظن أنه وصل مرحلة النضج الكافي.

■ هل استطاعت الجامعة المغربية أن تقدم شيئًا للشعر المغربي ونقده وترجمته؟ وما رأيك في أن النقد الشُّللي خرج من الجامعة، وفي أن المعرفة الأدبية أخذت تتراجع داخل أسوارها؟

□ فيما مضى كان للجامعة المغربية دور كبير في نشر الشعر المغربي والترويج له، وفي استكشاف طرق تحليله ودراسته وترجمته، لكنها تراجعت في العقود الأخيرة عن تلك المهمة الكبيرة. يبدو لي أن الجامعة المغربية تعيش أزمة كبيرة ليس على هذا الصعيد فحسب، ولكن على صعد عدة، ومن هنا بهت دورها حتى في تأطير الطلبة وتكوينهم التكوين الصحيح. اليوم الطالب لا يدرس إلا شهرين في السنة، ولا يأخذ إلا جزءا يسيرا من المقررات التي من المفروض أن يدرسها، وقد أثر ذلك على الأساتذة أنفسهم. ويمكن أن تتخيل البقية.

■ في سياق اهتمامك الأكاديمي والنقدي، كيف تنظر إلى الشعر المغربي راهنًا؟

□ الشعر المغربي يعيش أزمة حقيقية. هذا ما يمكن قوله. أسبابها كثيرة، والنتائج المترتبة عن هذه الأزمة واضحة. على مستوى آخر، لا تشكل أزمة الشعر المغربي إلا حلقة مفردة في أزمة الشعر العالمي، ومع ذلك أرى أن الشاعر المغربي ينبغي ألا يبرأ من هذه القضية. يبدو لي أن استسهال الكتابة الشعرية من جهة، وهزالة الرصيد المعرفي للشاعر المغربي من جهة ثانية، وتقلص تجاربه في الحياة من جهة ثالثة، هي أهمّ أسباب تردِّي الشعر المغربي. هنا تكمن الأزمة، ومن هنا يجب البدء لإعطاء الشعر المغربي شحنة تسنده للنهوض من رماده مرة أخرى.

■ بوصفك شاعراً ومثقّفاً، كيف تنظر إلى ما يحدث في العالم العربي اليوم من دمار واقتتال؟ وهل هي بداية عصر انحطاط أشدّ إظلامًا؟

□ ما يحدث في العالم العربي شيء مرعب ومؤلم ومخيف. ومن المرجّح أن الأمور ستزداد سوءا في العقدين المقبلين. هناك شبه انحطاط يكاد يعمّ المحيط العربي كله. وهناك شبه تكالب من الدول الأجنبية على هذا المحيط. غاب المفكرون عن الفعل. وغاب الفلاسفة عن الساحة، وتراجع الأدباء والشعراء، واستفرد الغرب بعالمنا الذي أصبح شبيها بذلك البطل اليوناني الذي كان يسير وهو نائم. لن يقوم عالمنا العربي من جديد إلا بإجراء نقد ذاتي قوي وصريح على صعيد مفكريه، وعلى صعيد بلدانه المختلفة، وعلى صعيد جامعته العربية.

(القدس العربي)