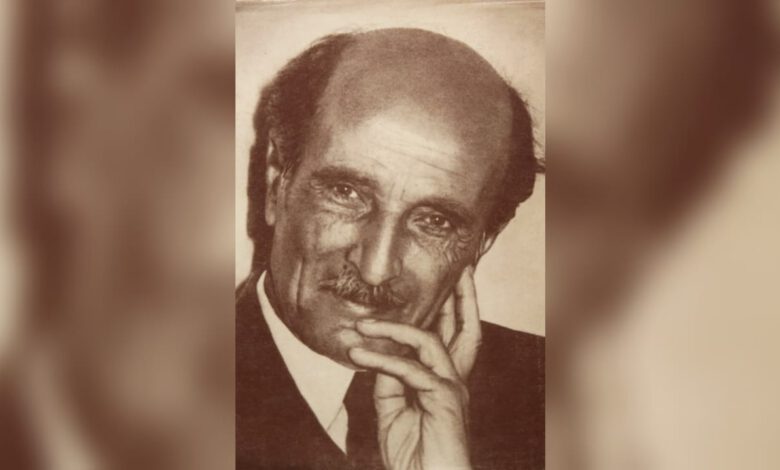

الأديب والناقد

- الأديب والناقد - 2021-05-05

لو شئت أن أحدد النقد بكلمات ثلاث لقلتُ إنه عمل الحياة الدائم. فهي ما زرعت الفضاء شموسًا وأقمارًا وكوكبات ومجرات، ولا فجّرت من أديم الأرض هذه الأشكال ما بين سائل وجماد ونبات وحيوان وإنسان ولوّناه بسائر الألوان، ولا ربطت كل ذلك بنظام شامل مانع، لتقبع من بعدها في زاوية من المسكونة، وتنظر إلى زرعها بعين الرضى، ثم تقول معتزة بما صنعت: “إنه حسن جدًا”. فلو أنه كان هذا أقصى ما تستطيعه أو تتوخاه لما أمعنت فيه تبديلاً وتغييرًا، وتحريفًا وتحويرًا. فما تفتتت نجوم وتكورت نجوم، ولا انقرضت أجناس وبرزت إلى الوجود أجناس، ولا هاج بركان، وطغى بحر، وزمجر إعصار، وقرقر زالزال، ولا كان انطلاق بعد انفلاق وانفلاق بعد انطلاق، أو نمو ينتهي إلى انحلال وانحلال ينتهي إلى نمو. ولا كان “هذا الحيوان المستحدث من جماد” الذي حار في نفسه على ما حارت البرية فيه. لو كان لنا أن نجري على هذه الحركة الكونية التي لا تنقطع ولا رفة جفن مثل الأحكام التي نجريها على حركاتنا البشرية لقلنا إنها ناجمة عن قلق وشوق في آنٍ معًا. فنحن لا نأتي حركة من الحركات عفوية كانت أو عن سابق قصد وتصميم إلا نتيجة لعدم اطمئناننا إلى وضعٍ نحن فيه، وإلا تشوقًا منا إلى وضع أفضل منه.

ما هو الجوع؟ إنه قلق الجسم إذ يشعر بحاجته إلى الطعام، وهذا القلق يرافقه الشوق إلى الطعام والسعي إليه، حتى إذا ظفرنا به انتقلنا إلى قلق جديد هو قلق الهضم، وشوق جديد هو الشوق إلى التخلص من بقايا الطعام الذي لا قبل لنا بهضمها.

وما أن تنتهي الدورة حتى تعود لتبتدئ من جديد. كذلك هي حالنا مع العطش والرِيّ، والتعب والراحة، والنوم واليقظة، وكل عمل نعمله، وفكر نفكره، وكلمة ننطق بها، فما من حركة نأتيها إلا كان الدافع إليها قلقنا من حالة نحن فيها وشوقنا إلى حالة أفضل منها.

الكاتب والناقد يعملان بدافعٍ من القلق والشوق. فالكاتب فيما يكتب إنما يعبر عن قلق تثيره فيه حواسه الخارجية والباطنية من أوضاع بعينها، وعن شوق إلى التخلص من ذلك القلق. ويأتي الناقد ليعبّر عن القلق الذي يُثيره فيه عمل الكاتب، وعن شوقه إلى الانعتاق من ذلك القلق.

في مثل هذا العالم الذي كله قلق وشوق يعيش هذا “الحيوان المستحدث من جماد”، فلا غرو أن يكون هو كذلك في شوق وقلق دائمين. إذ لا مندوحة له عن مطاوعة الكون الذي هو بعض منه وعنصر متمم لعناصره. لكنه لا يعيش في هذا العالم العجيب نظير ما تعيش قطرة الماء في البحر، أو نسمة الهواء في الفضاء، أو عشبة في مرج، أو ضفدع في مستنقع، أو بومة في خربة. فهو يملك في عيشه فوق ما تملكه سائر الكائنات حواليه من مقدرةٍ على التفكير والتمييز والخلق والتخيل والإرادة والإفصاح عن هذه جميعها بكلمات وإشارات تؤدي معاني بذاتها. فهو من هذا القبيل نسيج وحده ما بين كل شركائه في الأرض.

ما كان الإنسان في حاجة إلى التفكير والتمييز والخلق والتخيل والإرادة والإفصاح من هذه جميعها لو لم يكن العالم الذي يسكنه عالمـًا ازدوج ثم تناقض كل ما فيه. فذكر وأنثى، وبعيد وقريب، وطويل وقصير، وحار وبارد، وثقيل وخفيف، وأبيض وأسود، وحلو ومر، إلى آخر ما هنالك من متناقضات. ولا كان القلق والشوق لولا الحاجة الدائمة إلى الاختيار ما بين هذا الشيء أو نقيضه، أو ذلك الفكر وعكسه، أو هاتيك العاطفة وأختها التي على الطرف الآخر منها، فنحن مدعوون في كل لحظة من وجودنا إلى التفكير والتمييز والاختيار، أي إلى النقد.

إن طفلًا يبكي لطفل يحتجّ بصوته ودموعه على الحالة أو الحالات التي سببت له البكاء، سواء أكان المتسبب برغشة أو إنسانًا. واحتجاجه ضرب من النقد.

وإن تلميذًا يهرب من مدرسته إلى البرية لتلميذ يقول لمعلمه: إني أوثر خوار الثور أو خرير الساقية، أو صوت العصفور على صوتك، وأوثر مدرسة الغاب والحقل والوادي على مدرستك، فقوله نقد كذلك.

وإن شيخًا هرمًا يتبرم بضعف بصره وركبتيه، وبرجفة في يديه، وطنين في أذنيه، ودوار في رأسه، وقشعريرة في دمه، لشيخ يلوم القدرة التي أوصلته إلى ما هو فيه. ولومه نقد كذلك.

وإن شاعرًا يسأل:

لماذا السفينة تطلب ريحًا ومن تحتها أبحر طائلة؟

وفي الفقر عطشى يريدون ماء

وريح السموم بهم نازلة

لماذا التناسل، والنسل يدري بأن الحياة له قاتلة

أكيما نزيد المقابر رمسًا، ونصغى إلى أنةِ الثاكلة؟!

إن شاعرًا يطرح مثل هذه الأسئلة لشاعر يفضي بما في نفسه من قلق تجاه أمورٍ يجهلها ويتشوق إلى معرفتها، فهو شاعر ناقد.

وها هي صحافة العالم لا يشغلها شيء مثلما يشغلها نقد ما في العالم من أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسواها. فالنقد دينها وديدنها. إذا تخلت عنه فقد تخلت عن وجودها. كذلك قولوا في جميع علوم الناس وفنونهم فهي من أجلّها حتى أقلّها قيمة ضروب من النقد المنبثق عن الشوق والقلق.

ثم ها هي ألسنةُ الناس في كل زمان ومكان لا يلذها أمر من الأمور على قدر ما يلذّها التحدث عن معايب الآخرين ومحاسنها. ومن منّا لم يُبتلَ بجماعة أو جماعات يُنفقون الساعات الطوال في تشريح الناس لا يوقّرون قريبًا أو غريبًا، ولا يعفون عن صديق أو عدو؟ إنهم النمامون والمغتابون والثرثارون، ونميمة هؤلاء وغيبتهم وثرثرتهم ضروب من النقد كذلك. فهم من حيث يدرون ولا يدرون يفرجون عن قلقٍ أو عن كربةٍ في نفوسهم، ويفضحون فقرهم وشوقهم إلى صفات أحسن من تلك التي ينتقدون.

والآن، إذا عدنا من بعد هذا التمهيد إلى الكاتب والناقد -وهما موضوع الحديث- وجدنا أن ذلك وهذا يعملان بدافعٍ من القلق والشوق. فالكاتب فيما يكتب إنما يعبر عن قلق تثيره فيه حواسه الخارجية والباطنية من أوضاع بعينها، وعن شوق إلى التخلص من ذلك القلق. ويأتي الناقد ليعبّر عن القلق الذي يُثيره فيه عمل الكاتب، وعن شوقه إلى الانعتاق من ذلك القلق.

وإذ ذاك فعمل الناقد هو نقد النقد، وهو مدين به إلى عمل الكاتب، فلولا الكاتب لما كان الناقد. ولا يصح العكس، وذلك هو الفارق الأول والأهم ما بين الاثنين.

وأنا عندما أقول في الكتابة إنها -كأي عمل بشري آخر- تصدر عن قلق وشوق لست أريد أن يتبادر إلى الذهن أنها عملية بسيطة؛ بل هي عملية في منتهى التعقيد. فلا القلق ولا الشوق من المشاعر التي يَسهل فهمها وتحليلها. فنحن إذ نحس القلق لا نحسه بالعين دون الأذن، أو بالأذن دون الأنف واليد واللسان. إننا نحسه بكل قطرة من دمائنا، وكل نبضة من قلوبنا، وكل جارحة من جوارحنا، نُحسه بكل ما في جهازنا البدني من دقائق لا تُدرك ولا تُوصف، مثلما نحسه بأفكارنا وأذواقنا وميولنا وخيالنا وجميع ما يدخل في تركيب جهازنا المعنوي أو الروحي، كذلك هي حالنا مع الشوق. وكلا الشوق والقلق يتفاوت عمقًا وعنفًا ومدى بتفاوث البواعث التي تبعثه ثم بتفاوت القوى التي تعيه وتتأثر به. وهذه القوى هي العقل والوجدان والخيال والذوق والإرادة. وهي لا تتساوى أبدًا حتى عند اثنين من الناس. فكيف بها تتساوى عند جميع الناس.

من هنا هذا التنويع الدائم فيما نقول ونكتب ونعمل، فما اتفق اثنان يومًا من الأيام في القلق والشوق، وفي كيفية التعبير عنهما، حتى وإن وضعناهما أو وضعتهما الحياة في عين الظروف والأحوال. وكيف يتفقان وجسم ذلك غير جسم هذا، وعقله غير عقله، ومزاجه غير مزاجه، وذوقه غير ذوقه، وميزان الخير والشر عنده غير ميزانه، وإرادته غير إرادته. إن هذه جميعها تتكون وتنمو فينا عن وعي وعن غير وعي منا، لأنها نتيجة تفاعل دائم بيننا وبين سائر الكائنات، منظورها وغير منظورها. فلا سبيل لنا إلى سكبها في قالب واحد. لئن كان لنا أن نتحكم في عقولنا وأذواقنا وإرادتنا وميولنا إلى حدٍّ ما، فمن أين لنا أن نتحكم في تكوين أجسادنا وما نحن هيأناها وهيأتها لنا أقدرة غير قدرتنا؟ ثم كيف لنا أن نتحكم في الأرض وما عليها والسماء وما فيها وأقلها يفرض وجوده وسلطانه علينا فرضًا؟ فأي عجب إذ ذاك أن لا نتساوى في الشوق والقلق وفي كيفية التعبير عنهما؟.

يؤلف أحدهم رواية أو أقصوصة أو مسرحية، أو ينظم قصيدة، ويدبّج مقالة، فلا هو يدري ولا نحن نستطيع أن نحكم كيف فعل ذلك، ولماذا، فدوافع الشوق التي من وراء عمله هي في الغالب أعقد من أن يحلها فكره أو فهمنا. فقد تكون رغبة منه في الشهرة أو طمعًا في المال، أو حبًا بالإرشاد، أو ترضية لصديق أو حبيب، مثلما قد تكون مخاضًا كمخاض الحامل. فليس علينا أن نتقصى الدوافع التي دفعته على الكتابة، ولا أن ندينه لأنه كتب. ولنا إذا نحن شئناه أن نقرأ ما كتب، فإذا قرأنا فيه قلقًا يشبه بعض ما يُقلقنا، أو شوقًا يضارع بعض أشواقنا، ثم وجدناه يعبر عن ذلك القلق أو الشوق تعبيرًا نصدقه ونطمئن إليه، أو نتمنى لو يكون لنا مثله شَعَرْنا بشراكة الحياة بيننا وبينه، وقلنا: “بارك الله فيه. إنه لحم من لحمنا. ودم من دمنا. ولقد ترجمنا إلى أنفسنا، فكان خير الترجمان”.

إلا إن من الناس من يقرؤون ولا يفهمون كل ما يقرؤون، أو يفهمون عكس ما يقرؤون. فيمرون باللؤلؤة الفريدة وكأنهم يمرون بأكرة من زجاج. أو يمرون بأكرة من زجاج فيحسبونها لؤلؤة فريدة. إن لمثل هؤلاء قام النقد والناقدون.

قلتُ في بداية هذا الحديث إن النقد هو عمل الحياة الدائم، ولا بد من القول هنا إن الفرق بين نقد الحياة ونقد الناقدين منا وفينا لفرق شاسع جدًا. فالحياة تنقد ذاتها بذاتها. إذ ليس ما هو خارج عنها لتوجه إليه نقدها، ولأننا بعض من ذاتها فهي تنقدنا كذلك في كل لحظة من وجودنا. في حين أننا ننقد الغير وقلما نوجه نقدنا إلى أنفسنا. ومن ثم فالمقاييس التي تستند إليها الحياة في نقدها لذاتها هي غير المقاييس التي نستند نحن إليها في نقدنا الغير. فما هي مقاييسنا بالنسبة إلى مقاييس الحياة؟

والجمال والحق والخير، هذه الكلمات الثلاث تتردد على أقلام الكتاب والنقاد وألسنتهم كلما حدثوا عن الأدب وقيمته ورسالته. وإذن فإن الناقد الذي يتعرض إلى أثر من الآثار الأدبية عليه أن يعرف الحق، وأن يميز الخير، وأن يحيط بسائر صفات الجمال، كيما يحلّ له أن يصدر حكمه في ذلك الأثر. إلا أن مثل هذا الناقد لا وجود له على الإطلاق. إذ ليس في الناس من يعرف كل الحق، ويميز الخير كل الخير، ويحيط بالجمال كل الجمال، فنحن ما نزال من الإدراك في عالم النسبة.

فما كان حقًا بالنسبة إليّ قد يكون باطلاً بالنسبة إليك. وما كان خيرًا عندك قد يكون شرًّا عندي. وما كان جمالًا في عينيّ قد يكون قباحة في عين جاري. وعندئذ فمقاييس الناقد هي مفاهيمه الخاصة للحق والخير والجمال. وهذه تسمو وتنحط على قدر ما يكون نصيب الناقد من التفتح الروحي، والاتزان الفكري، وسلامة الذوق، وحدة الذهن، وصفاء العين والقلب، واتساع الخبرة بآثار الإنسان وأخباره منذ أقدم العصور حتى الساعة.

إن على الناقد أن يخلق مقاييسه من نفسه، وعليه إذا كانت له المقدرة أن يحمل القارئ والكاتب الذي ينقده على احترامها والإيمان بها. ولن يتسنى له ذلك إلا إذا كان أنقى بصيرة، وأوسع آفاقًا، وأسلم ذوقًا، وأصدق نية، وأمضى عزمًا، وأشد ثقة بنفسه وبمقاييسه من قارئه ومن منقوده. أما إذا كان في كل ذلك على مستوى واحد مع قارئه ومنقوده فنقده لا يزيد عن أن يكون ضربًا من التنبيه والتسجيل. وأما إذا كان دون مستوى قارئه ومنقوده فنقده تعب مهدور ودواء لمن ليس يشكو أي داء. بل إنه في مثل تلك الحالة، قد يكون تحقيرًا له وتشهيرًا. وما أكثر ما يحقر بعض النقاد أنفسهم ويشهرونها من حيث يقصدون تحقير الغير وتشهيرهم.

أجل، إن كل ما يفعله الناقد في نقده هو أن يعرض نفسه بما فيها من قلق وشوق، وذلك في عرض الكلام عن غيره. فقد يقلقه أشد القلق أن يقع في كتاب ما على مجرور بحرف اللام بدلًا من الباء، فيثور ثائره ولا يهدأ باله حتى يعلن الملأ أنه أرسخ قدمًا في علم النحو من مؤلف الكتاب. وإن اللام لا تجوز في هذا المقام، وتجوز الباء.

وثورته هذه قد تعميه عن حسان جمة في الكتاب الذي بين يديه. ومن جهة ثانية، قد تشوقه من شاعر براعة في وصف الثغر أو النهد أو الردف، فيمضي يكيل المدح كأنه حاتم الطائي يوزع اللحم على الجياع والدراهم على الفقراء.

ويعميه الثغر أو النهد أو الردف عما قد يكون في الديوان من فحش وفجور وإسفاف خلقي، كأن هذه كذلك من مقومات الحق والخير والجمال.

ما من شك في أن مستوى النقد يرتفع ويهبط بارتفاع مستوى النتاج الأدبي وهبوطه، فالأدباء الكبار يمهدون الطريق للنقاد الكبار، ولا أعكس فأقول إن النقاد الكبار يمهدون الطريق للأدباء الكبار. فالعبقرية الحقة تشق طريقها بقدرتها لا بما يقوله فيها مادح أو قادح. وهل في استطاعة نقاد العرب مجتمعين أن يخلقوا “متنبيًا” واحدًا أو أن يحولوا دون خلقه؟ أم هل في استطاعة جميع نقاد الفرنجة أن يأتونا بشكسبير آخر؟ وإذا قام شكسبير آخر فهل في مستطاعهم أن يُطفئوا الشعلة التي في صدره؟ ولو أن كل من في الأرض من نقدة حاولوا أن يجعلوا من شويعر شاعرًا ومن كويتب كاتبًا أو أن يسدّوا السبل على الكويتبين والشويعرين فلا يقتحمون حومة الأدب، لباؤوا بالفشل من غير شك. أما كبار الكتاب والشعراء فقد خَلقوا نقدة كثيرين، ما بين كبير ومتوسط وصغير، مثلما خلقوا الكثير من المقلدين والطفيليين.

حيثما كثرت القمم الشامخة قلت الدهشة للتلال. وحيثما كانت الأنهار الكبيرة قلت قيمةُ السواقي. أما حيث لا قمم شامخة ولا أنهار كبيرة فالكثبان والسواقي تبدو كما لو كانت أبدع آيات الله في خلقه، والمثل العامي يقول: “من قلة الرجال سموا الديك أبو علي”. وعندنا من كرم المولى كثبان وسواق كثيرة. فلا عجب أن يكون نقدنا حتى اليوم في مستوى الكثبان والسواقي، ثم أن يكون لنا في كل يوم كاتب “كبير” وشاعر “عظيم”!

لست أريد أن أقلل من قيمة الناقد وعمله فأقول إن وجود وعدم وجوده سيان، ولكنني لا أريد كذلك أن أبالغ فيها فأقول، إن النقد دعامة لا يقوم الأدب إلا بها وعليها. ففي استطاعتنا أن نؤلف الروايات والأقاصيص والمسرحيات، وأن ننظم القصائد ونحبّر المقالات، وأن نخطب في شتى الموضوعات، ثم أن نترك أمر تقدير ذلك كله للقارئ والناظر والسامع وللزمان. فإن أخطأ تقدير القارئ والناظر والسامع لن يخطئ تقدير الزمان في المدى الطويل. وإذا كان من الناقدين من بلغوا مرتبة عالية من الاحترام والتقدير أمثال “سنت بيف” و”تين” عند الفرنسيين، و”والتر بايتر” و”جانر رسكين” عند الإنكليز، “وبيلتسكي” عند الروس؛ ففضل هؤلاء في أنه كانت لهم في نفوسهم كنوز من الأفكار والأحاسيس، وبراكين من الأشواق. هذه الكنوز والبراكين ما تكشفت ولا تفجرت إلا لدى احتكاكها بكنوز وبراكين مماثلة لها في نفوس بعض العباقرة من الشعراء والكتاب. فهي ثمينة في ذاتها لا في كونها جاءت تعليقًا على هذا الكتاب أو ذاك.

والذي يزيد في أثمانها أنها برزت إلى الوجود في أكسية تكاد تبهر العين بما فيها من دقة ومتانة في النسج والحبك، وتكاد تلهب بما فيها من حرارة ونور.

إن الناقد الذي لا يعيش على حساب غيره كما تعيش الطفيليات على بعض النباتات والحيوانات بل يعطيك من وهج روحه مقاييس للحق والخير والجمال تستهويك وتفرض احترامها عليك، لهو الناقد الذي يرفع النقد إلى مرتبة الفن العالي، والذي يسر الأدب بأن يتبناه ويعتز به. فهو مرشد من مرشديه، ومنارة من مناراته، وبانٍ من بُناتِه. وكثيرًا ما يكون نقده من الإشعاع والإقناع بحيث يقضي قضاء مبرمًا على اتجاه قديم في الأدب ويدفع به في اتجاه جديد، وبحيث يغدو الزعيم الذي بفضله تتفتح وحواليه تلتف المواهب الفتية في الأمة، إنه روح الثورة في الأدب. والأدب الذي لا تهزه الثورات من حين إلى حين لأدب همدت ريحه، وشح بصره، وتصلبت شرايينه، فهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة.

أما الناقد الذي لا يجد لقلمه مادة إلا في كتاب يؤلفه غيره والذي يحصر همه في الكشف عما في ذلك الكتاب من معايب ومحاسن، حسبما تتراءى له المعايب والمحاسن، فناقد نفعه للأدب قليل مهما بلغ من براعة في السبك والسخرية والتهكم.

إنه كالدجاجة التي لا تبيض، ولكنها تقوقئ كلما باضت رفيقة من رفيقاتها. أو كبعض الطيور التي لا تبني لنفسها أعشاشًا، ولكنها تضع بيضها في أعشاش غيرها. وأمثال هذا الناقد هم الكثرة الساحقة بين النقاد في بلادنا العربية وفي كل البلاد.

إنهم لا يخلقون ولا يوجهون ولا يثورون. ولكنهم يضجون. وضجتهم لا تمضي بغير أثر، فقد تكون بمثابة إعلان للكتاب أو للكاتب الذي ينقدون أو لأنفسهم، فما أكثر ما يتهافت القراء على كتاب تافه لأن النقاد أثاروا حوله ضجة، وما أكثر ما يُعرضون عن كتاب قيّم لأن النقاد أعرضوا عنه.

ويمشي الزمان شوطًا، وإذا بالكتاب التافه يغدو طعامًا للفأر أو للنار، ومسكنًا للعث والغبار. وإذا بالكتاب القيّم الذي أعرض النقاد عنه يشق طريقه على مهل، ويشقه بعزم وثبات، وبرغم أنوف النقاد. وما ذلك إلا أنه غني بجراثيم الحياة، ولأن الكتاب التافه الذي هلل له النقاد وكبروا غني بجراثيم الموت.

لست أجهل أن الحديث عن النقاد كالحديث عن الكتاب حديث ذو شجون كثيرة ووجوه كثيرة؛ إلا أنني وقد قلت في النقاد ما قلت أريد أن أقول كلمة بعد في العلاقة بين الكاتب والناقد: ما هي في الواقع وكيف يحسن أن تكون؟

الشائع عن النقاد أنهم قلّما اتفقوا على رأي واحد في تقديرهم للأثر الواحد، ولا عجب فهم ينظرون إلى الأمور بمنظار واحد، والشائع عن الكتاب أنهم يتلهفون إلى كل كلمة تقال في مؤلفاتهم، ولكنهم يريدونها كلمة نجلاء لا عمياء.

فإن جاءتهم مذمة حيث كانوا يتوقعون العكس فاضت مرائرهم، وأثار ثائرهم، وتولاهم الشعور بأن لا بد من رد الأذى بالأذى، ومحو المذمة بالمذمة. وهكذا ينطلقون في نقاش لا طائل تحته مع الناقد الذي غمز من قناتهم. وإن هم لم يناقشوه أعرضت عنه قلوبهم في كل حال فبات وكأنه الشوكة في جنبهم أو الصل في دارهم. ورد الفعل هذا إذا نحن غفرناه للكتاب الناشئين شق علينا كثيرًا أن نغفره للكتاب الذين لهم في الأدب قدم راسخة وقامة بعيدة الظل. ولقد عرفت من هؤلاء من إذا عابهم عائب أو لامهم لائم، أُصيبوا بما يشبه الكلب، فلا يحلو لهم أكل ولا نوم، ولا يرضيهم إلا أن ينهشوا الذي عابهم أو لامهم بكلمة. وإذا مدحهم مادح، ولو بما ليس فيهم، ماعت قلوبهم في صدورهم، وأشرقت أساريرهم، وطفرت دموع الفرح من عيونهم، حتى العبقرية لا تصفو من الأكدار ولا تخلو من الرواسب.

عرفت أدباء ناشئين، وأدباء بين بين، يؤذيهم النقد إذا في غير صالحهم إلى حد أن يقضي أو يكاد على مواهبهم التي لم تستكمل بعد نضجها، فعلاقتهم بناقديهم لا يمكن في أي حال أن تكون علاقة مودة واحترام متبادل.

إن علاقة الكاتب بالناقد هي على الإجمال علاقة قلق وحذر وحرب، قد تكون سخنة وقد تكون باردة. وكان من الأحرى أن تكون علاقة اطمئنان وثقة وسلام لو صفت نية الناقد واستقامت موازينه، وأخلص لنفسه ولعلمه. ولو اتسع أفق الكاتب وصدره، واستأنست نفسه بما يكتب شاعرة بأنها ما كتبته إرضاء لفلان ونكاية بفلان، أو حبًا بشهرة أو بمال، بل خدمة للحق والخير والجمال كما تفهم الحق والخير والجمال، وأنها قد استخدمت في كتابته منتهى ما تملك من قوة الفكر والخيال والوجدان والبيان، فما همّها إذ ذاك ما يقوله فيه ناقد أو قارئ. لعل(*) الناقد والقارئ يفهمان دخيلتهما خيرًا مما تفهمها هي؟ وكيف ترضى وهي الواثقة من صدق ما تقول، أن تقيم الغير حكمًا على صدقها؟ إن لها مقاييسها وموازينها، وهي ما اختارتها إلا بعد جهد وعناء. فأي بأس إذا اختلفت هذه المقاييس والموازين عن مقاييس الغير وموازينهم؟ ومن يدري؟ فقد تندثر مقاييس الغير وموازينهم وتبقى مقاييسها وموازينها.

هكذا يجدر بالكاتب الذي يكتب ويعرف قيمة ما يكتب أن يخاطب نفسه، فلا يزعجه ذم ناقد ولا يستخفه مدح قارئ، وعلى الأخص إذا هو أحسن نقد نفسه. فناقد نفسه في غنى عن نقد الناس. وهو يطاوع في ذلك الحياة التي لا تنفك تحاسب نفسها في كل طرفة عين، فهي الناقد الأكبر والمبدع الأعظم.

وإنه لمن حسن حظكم وحظي وحظ جميع الكائنات التي تستطيب البقاء مع كل ما فيه من قلق وشقاء، أن الحياة لا تأبه بقيلنا وقالنا، وأن لا وجه شبه على الإطلاق بين مقاييسه في النقد ومقاييسنا، وإلا لما كان لنا في الوجود من نصيب. فهل في مستطاعكم أن تتخيلوا ماذا كان يحلّ بالناس وسائر الكائنات لو كانت لكل منهم الحرية وكان له السلطان أن يطبق على الطبيعة مقاييسه الخاصة في الحق والخير والجمال؟ لقد كنا نبدأ أول ما نبدأ بإبادة جميع الحشرات والنباتات والحيوانات التي تزعجنا إما بحركاتها أو بأصواتها، أو بأشكالها، أو بألوانها؛ فلا نُبقي على دودة أو ذبابة أو برغشة أو بقة أو قملة أو زنبور أو حية، ولا على بومة أو وطواط أو غراب، ولا على ثعلب وذئب أو ضبع أو ظربان، ولا على عشبة أو شوكة أو أي نبتة وجودها يؤذي عيوننا وأنوفنا أو يؤذي الزرع في حقلنا والزهر في حديقتنا، أو الأشجار في بستاننا. وننتهي بأن نزيل من طريقنا جميع الذين آراؤهم تخالف آراءنا، وأذواقهم لا تأتلف وأذواقنا، وصورهم لا تصادف استحسانًا ورضًى في عيوننا.

وقد تتمادى بنا الغيرة على الحق – حقنا ، وعلى الخير – خيرنا، وعلى الجمال – جمالنا، فنمضي نشذّب حتى الشموس والأقمار والنجوم على هوانا. هذا نجم لا هداية لنا فيه فلنمحقه، وهذه شمس تحرقنا فلنطفئها، وهذا قمر يضيء ساعة لا نريده أن يضيء، ولا يضيء ساعة نريده أن يضيء، فلنطرحه في هاوية العدم. ونرتد بعد ذلك إلى هذا الكوكب الصغير الذي هو أرضنا، فنرفع هنا واديًا، ونخفض هناك جبلًا، وهنالك نجفف بحرًا، ونسد منافخ الرياح اللافحة بحرّها وبردها، ونلجم البرق، ونخرس الرعد، ونحذف من الفصول ما نشاء، ونُبقي ما نشاء، ونعدل حرارة الشمس وسرعتها حسبما يحلو لنا في هذه اللحظة أو تلك من وجودنا.

إن الأشجار الباسقة وحدها لا تؤلف الغابة، بل لا بد في الغابة من أدغال وأشواك ولبلاب. وإن البناء لا يقوم بالحجارة الكبيرة وحدها، بل لا بد مع الكبيرة من صغيرة، ولا بد من الطين. والصورة لا تتم بالنور وحده، بل لا بد مع النور من ظل. وهكذا الأدب، يستحيل أن يكون أدب عباقرة لا غير، بل لا بد مع العباقرة من أنصاف عباقرة، ومن كتاب وشعراء ما زارتهم العبقرية حتى في الحلم، ولا مستهم بنفس من أنفاسها.

إنّ مجرد التفكير في مثل هذه الافتراضات ليبعث القشعريرة في أجسادنا، وينشر الظلمة في نفوسنا. فمن الأكيد أنه لو صحّ لكل منا أن يطبق على الكون مقاييسه في الحق والخير والجمال لما بقي هنالك من كون، ولكان العدم نهايتنا ونهاية كل شيء.

أما قصدي من هذه الافتراضات فليس أكثر من أن أبين لكم أن الأحكام التي نُصدرها نحن على الناس والأشياء هي -في الغالب- أحكام مبتورة، لأنها صادرة عن بشر ما اكتملت بعد معرفتهم للناس والأشياء، وللغاية من وجودهم ووجودها وللأساليب التي تستخدمها الحياة معهم بغية الوصول بهم إلى تلك الغاية. فجدير بنا، ونحن من المعرفة حيث نحن، أن لا نتصلب في مفاهيمنا عن الخير والحق والجمال، وأن لا نتحمس لها إلى حد أن لا نترك محلًا لسواها؛ بل علينا أن نجري في ذلك على السنن التي تجري عليها الحياة في الطبيعة من حولنا.

وها هي الطبيعة تهتم بالقملة والنملة، وبالحرباء والخنفساء، اهتمامها بالفراشة والنحلة، وبالأسد والغزال. ولا تحنو على النسر والهزار فوق حنوّها على الخفاش والغراب. ولا تمطر على الأرزة والسنديانة وتحبس غيثها عن العوسجة والعليقة. ولا تشرق شمسها على العمالقة دون الأقزام، وعلى الأبرار دون الأشرار. فحقها للكل، وخيرها للكل، وجمالها للكل.

وهي إذا ما غيرت أو بدلت في أوضاعها وأشكالها وألوانها فحبًّا بالكل، وغيرة على صالح الكل. وهي لا تبصر ذاتها أعضاء وأجزاء مبعثرة؛ بل وحدة متماسكة، متألقة، متآخية، أقل ما فيها يتمم أجلّ ما فيها.

إن الأشجار الباسقة وحدها لا تؤلف الغابة، بل لا بد في الغابة من أدغال وأشواك ولبلاب. وإن البناء لا يقوم بالحجارة الكبيرة وحدها، بل لا بد مع الكبيرة من صغيرة، ولا بد من الطين. والصورة لا تتم بالنور وحده، بل لا بد مع النور من ظل.

وهكذا الأدب، يستحيل أن يكون أدب عباقرة لا غير، بل لا بد مع العباقرة من أنصاف عباقرة، ومن كتاب وشعراء ما زارتهم العبقرية حتى في الحلم، ولا مستهم بنفس من أنفاسها. لا بد مع المبدعين من مقلدين، ومع النسور من خنافس، ومع البلابل من غربان. وإذ ذاك فما هو عمل الناقد؟ أليس من الأفضل له وللأدب أن يصرف مواهبه في الإنتاج، وأن يهتم بنقد ما ينتج بدلًا من الاهتمام بنقد ما ينتجه للغير؟ وفيم ضيق صدره بما يقوله ويكتبه الغير؟ ولو أنه تعلم من الطبيعة لاتسع صدره أن يقول: “نحن بنو العباس نجلس على الكراسي” اتساعه لمن يقول: “خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد”.

أجل، فلنخفف الوطء، لا لأننا إذ نمشي نمشي على أجساد الغير؛ بل لأننا نمشي على أجسادنا وأجسادهم، وعلى أرواحنا وأرواحهم كذلك. وليكن همنا الأول والأخير أن ننطق بالحق كما نفهم الحق، وأن نعمل الخير كما نفهم الخير، وأن نخدم الجمال كما نفهم الجمال، ثم أن نترك للغير مثيل ما نترك لأنفسنا من الحرية في قول ما يرونه حقًا وخيرًا وجمالاً، والحياة كفيلة بغربلة ما نقول ونفعل. فلها وحدها القول الفصل والحكم الأخير.

—————–

(*) ليست واضحة في المقال الأصلي.

مجلة الآداب، 1 أكتوبر 1956.