عندما يبتكر الكتاب قارئه!

- الذات.. سرديــــــّة فريدة للمخاوف - 2023-12-09

- حكاية يكتبها المكان - 2022-11-10

- الكتابة على التخوم القلقة - 2022-04-14

كل كتاب موجه لقارئ!

سأل إيهاب حسن مرة عمّا إذا كان لا يزال هناك قراء أساسيون. قرّاء تكون بعض الأعمال الأدبية بالنسبة لهم مصيريّة بشكل بات؟

هل يشكل الأدب مصيرًا. وأيّ مصير هو؟

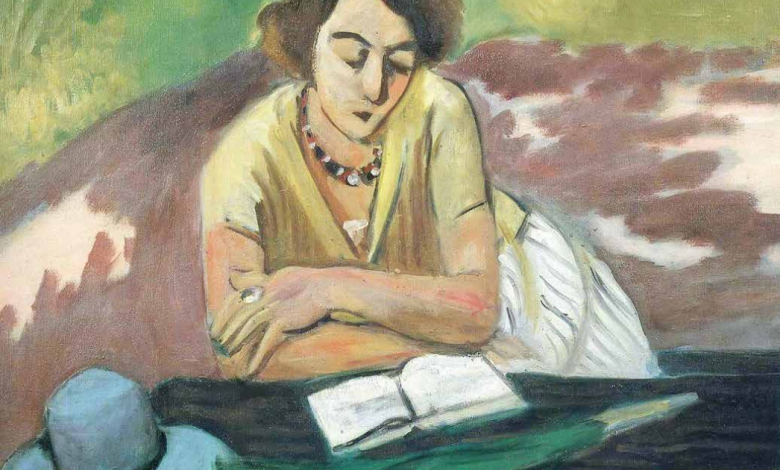

اللحظة الأولى في القراءة، أول كتاب نلتقيه صدفة، كأن نعثر عليه منسيًّا في مكان ما، فوق الرّف، أو في خزانة الثياب، وربما عند مفترق الطرق! نمدّ يدنا عشوائيًا نحوه، أو نرثه من مكتبة العائلة لا فرق!

إن لحظة العثور عليه تبدو كقدر، هناك شخص قبلنا حظي بفرصة اللقاء به، لمسه أو تصفحه، لكنه لم يثر لديه أي فضول، ولم يمنحه أي عزاء. لم يؤجج لديه الرغبة، ولم يطلعه على سره.

هذا العالم مكتبة كبيرة، كل يبحث عن كتاب يخصه، وليست القداسة والإباحية والجنون سوى نصوص نكتبها وتكتبنا!

إن مكتبة الطفولة تؤسس قارئ المستقبل، القصص المصورة ميكي ماوس، قصص الحب الرومانتيكية روايات بحجم الكف، مدفأة وشاي ساخن!

كيف سيكون قارئ لم يصادف هذه المنح السماويّة!

الأكيد أن قارئًا يجلس في مكان آمن بجانب موقد النار في الشتاء ومعدة ممتلئة سيقرأ بطريقة مختلفة عن كائن جائع وبردان. ومن يكتب في بيته ليس كمن يفاوض العراء!

كتب آلان دوبلن من منفاه مرة: أنا اقرأ كما يقرأ اللهيب الخشب.

أقرأ لأنجو، وأي توقف يعني الغرق!

كان باشلار يقرأ ويكتب أحلام اليقظة تحت القصف!

قارئ من هذا النوع سيشكل له الأدب مصيرًا سيمنحه كل الحرمانات القادمة وكل التعويضات الموعودة، ياترى ما نوعيّة الكتب التي سترضي هذا النوع من القراّء! وفيما لو حمل أي منهم إمكانية أن يصبح كاتبًا، فماذا سيكتب، وعما سيكتب!

الأكيد أن قارئًا يجلس في مكان آمن بجانب موقد النار في الشتاء، ومعدة ممتلئة؛ سيقرأ بطريقة مختلفة عن كائن جائع وبردان

وكيف ستكون العبارة الناجمة عن قراءة كانت بمثابة هروب، وارتدادًا عنيفًا نحو الذات

إذا كانت الكتابة تنشأ من عدم الرضا وحلّ الروابط مع الواقع! فسخ العقد مع الطمأنينة فماذا تروم القراءة!

يحضر بديهيًّا السؤال عن الحد الفاصل بين ما نقرأ وما نعيش؟ لكن يحدث أن تلتبس الحدود بينهما، بين ما نتمناه وماحدث وحين (يصهران ليتحولا إلى شيء واحد) تضيع الحدود!

ثمة علاقة تبادلية بين القارئ والكتاب، علاقة قدرية، تأتي كنبوءة، كسفينة نوح فجأة وبدون إنذار، تكفي جملة أو عبارة ليحدث هذا السحر أو الشرارة، الأولى (البرق الذي لا نعود قبله كما كنّا).

تسهم القراءة في ولادة العالم من جديد، في كتابة العالم من جديد، وحين تعجز القدمان يمكن للغة أن تتقدم فيه.

لقد قرأ دون كيخوت كتب الفروسية، فابتكر عالمًا تشكل العدالة والشجاعة جوهره لكن هذا العالم الذي لم يكن سوى في رأسه؛ جعله مثيرًا للسخرية ومثالًا للحمق!

تساءل كيليطو ماذا لو أن دون كيخوت قرأ كتب الدين؟

الكتب تعيش منسية حتى تقع بين يدي قارئ صبور ومثابر. لها أقدارها وحظوظها كالبشر، بحيث تضاف أقدار الذين كتبوها إلى أقدارنا الخاصة.

حين تندلع الحروب، تحترق المكتبات وتباد الكتب، يتم الانتقام منها وكأنها بشر وأرواح، تعدم ميدانيًا بدون محاكمات، وفي كل زمن ينجو قارئ ما.. وينجو معه كتاب.

كل كتاب ولد ليؤنس روحًا في لحظة ما. إنه كالجنيّ في مصباح علاء الدين.

يحضر بديهيًّا السؤال عن الحد الفاصل بين ما نقرأ وما نعيش؟ لكن يحدث أن تلتبس الحدود بينهما

كما تسهم الكتب في تغيير أقدار الناس، فهي تغير أقدار أصحابها كتب مانغويل مرة: “كتبنا ستكون شاهدة معنا أو ضدنا، كتبنا تعكس من نكون وما كنا عليه، كتبنا تضم حصتنا من صفحات كتاب الحياة”

كل قراءة هي إعادة كتابة لحياتنا، القراءات الخاطئة ستؤدي بالتأكيد لكتابات خاطئة، كما السير في الدرب الخاطئ، والحياة التي تبدو ميلًا نحو العشوائية، تحوي تنظيمًا معقولًا وعادلًا لنا (فالمظهر العشوائي للنجوم لا يمنع أن نشكلها كما نشاء!)

يمكن للقراءة أن تبدأ من عَوز ثم تبتعد عن الهدف الذي بدأت منه، ذلك يشبه السهم في انطلاقته. عن طريق الاقتباس أو التمثل من خلال النسيان أو التذكر. لا فرق.

بالنسبة لعبد الفتاح كيليطو القراءة هي نسخ كتب الآخرين “الوسيلة الوحيدة للقراءة، بالنسبة لي، كانت أن أنسخ”

في الأعماق يريد كيليطو أن يكتب رواية متسقة، نصًا مكتملًا، …….في النهاية سيكتب بطريقة الناسخ لقد ابتلع كل الآخرين في أعماقه وها هو يعيدهم مع السخرية من حكاياتهم.

إذن، من أين تأتي هذه اللوثة، من الرغبة أو الفزع أو اللاطمأنينية، لا شك أن الأخيرة هي الراعي الرسمي لكل أشكال القراءة؟

لا يوجد دافع بريء في ذلك الهوس، الذي يجعل أحدهم يتعلق بالكتب بشكل جنوني، هل كان مانغويل راض بأن يلقب بالرجل المكتبة. هل يرغب أحدهم حقًا أن يطلق عليه لقب المكتبة!

لقد أراد تثبيت الزمن، تجميده هناك في تلك الكراتين، واستعادة كل شيء. عبر مدينة الكلمات التي سيؤثثها من طوب الأحرف، وكما أراد سكان بابل الصعود نحو السماء، رغب أن يشيد مدينته (أن يشيد كونًا عبر الكلمات) سلمًا نحو الماضي…

القارئ الحالي متطلب وصعب، يبحث عما وراء هذه العبارات. عن حكايته في النص، عن عزاء يتجاوز الحيل اللغوية أو العبارات المنقمة

عن الخوف.. عن الرغبة. ومن الحرمان، الفضول أقلها أهمية. إنه دافع بريء أمام أعاصير الخوف والقلق. لا يمكن للفضول أن يصنع قارئًا بل ربة منزل ثرثارة.

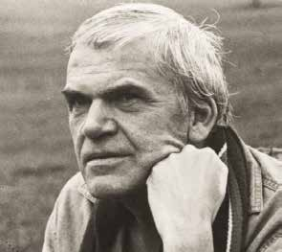

سأل أحدهم كونديرا مرة عن سرّ الاستعارات في الأدب فأجاب أن الفضل فيها يعود إلى الشرطة السرية.

من تصدع أو ثغرة، شك.. أو هروب تبدأ القراءة، لكن ما يبدأ كهروب يتحول إلى عادة، والبذرة التي تحملها الريح تثمر يومًا ما!

في القراءة يمكن للأعمال أن تكتبنا، من جديد، أن نشارك في الكتابة والخلق. مشاركة ذات أخرى تجربتها، وهذا يعني تمثلها وعيشها.

ماهي التصدعات المحتملة في العلاقة أو الجسر الذي يصل القارئ بالكاتب؟ بالكتاب!

بحسب كونديرا: كل قارئ، عندما يقرأ يغدو قارئًا خاصًا لذاته”

ربما أن يكتشف القارئ ما لم يكن بمقدوره رؤيته لولا هذا الكتاب! ألا وهو التعرف على نفسه فيه.

لا أعرف لماذا تبادر إلى ذهني الحكم القاسي الذي أصدره برنارد شو على دون كيخوت، “كان مجنونا حين صدق ما قرأ”. لكن كيف يمكن أن نحتمل الواقع إن لم نصدق ما نقرأ.

حتى في لعبة نحتاج إلى التصديق لبعض الوقت!

حين تندلع الحروب، تحترق المكتبات وتباد الكتب، يتم الانتقام منها وكأنها بشر وأرواح

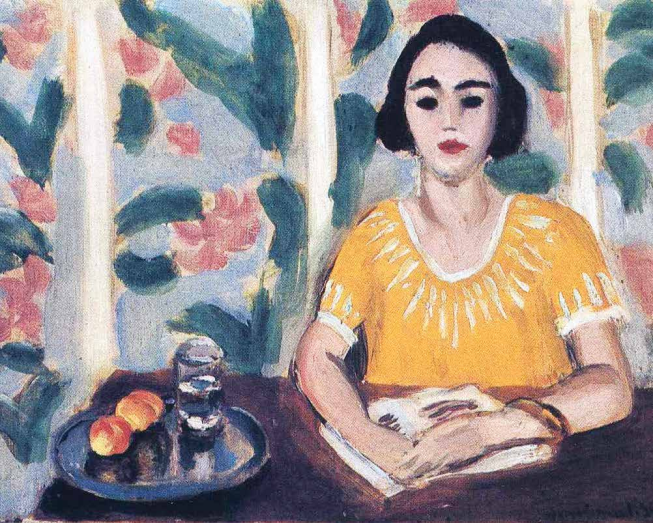

القارئ الحالي متطلب وصعب يبحث عما وراء هذه العبارات. عن حكايته في النص، عن عزاء يتجاوز الحيل اللغوية أو العبارات المنمقة. ولذة اكتشاف القارئ فينا تعادل لذة الكتابة، بل إن القارئ يفوق الكاتب أهمية، وولادة القارئ أصعب من ولادة كاتب إنها ابنة الحظ لا المثابرة. يحدث أن يولدا معًا في ذات اللحظة.

هل تغيرنا القراءة؟

بالنسبة لي كانت هروبًا، حالة من الخفة أمام ثقل الواقع، استعادة، تمسك بما يضيع، رعشة متواصلة، لذة لا حد لها، كاملة ولا نهائية

مع كل مرحلة من حياتنا يأتي كتاب لينقذنا….

مكلومة بعلاقة عاطفية، كنت أحمل في يدي كتابًا وأقف إلى شرفة مرتفعة، حين هوت ضحية حب جديدة من شرفة الطابق الأخير في السكن الجامعي. سألت نفسي يومها كم مرة فكرت أن أفعل ذلك، لكن، وفي اللحظة المناسبة يأتي كتاب وينقذني.

ماذا لو كانت هي من تقرأ الكتاب وأنا التي أهوي؟

العشاق يسيرون بين الأشجار بهدوء، وبينما أحتضن الكتاب، كانت السيارات تقطع الأوتوستراد مسرعة، وسرب طيور يعبر السماء. روائح طعام العشاء فواحة والغيم الرمادي ينذر باقتراب الشتاء.

شددت الكتاب إلى قلبي، العشاق يسيرون بهدوء…يتابع العالم تقدمه .. الفتاة تتابع طيرانها… وكأنها لن تصل إلى الأرض وتخرب هذا المشهد بعد قليل.

للحماية أم للنجاة…للفهم أم للمواساة…كل كتاب وجد لأجل قارئ

كل كتاب وله قارئ…كل جسد وله يد تلمسه…كل ثوب وله من يلبسه…

هذه العبارة المكررة إنها الحكمة التي يتعزى بها الكتّاب عبر العصور، حتى الكتب المتواضعة تتعزى بأنها قد تعثر على قارئها، ويحدث هذا بمنتهى البساطة.

يمكن أن تكون أعمال كارلوس زافون مثالًا سيئًا عن الكتاب الذي يتحول إلى عقيدة وكتب باولو كويلو، غيوم ميسو!

لكن تصديق أكاذيب التاريخ كالمراهنة على ديك في ساحة قتال، ولا بد أن كثيرًا من الكتّاب قد توقفوا عن ترديد هذه المقولة التي يؤمنون بها بدوافع طيبة.

يحدث أن يعثر الكتاب على قارئه، أو يقع بين أيدي الشخص الخطأ. لكن الفارق هو أن نكتب من أجل القارئ! مختلف كليًا عن الكتابة من “أجل ابتكار قارئ”.

هذه العملية (الأشبه بتفاعل كيميائي) تقترب إلى حد بعيد من مقولة كانط الذي وصف قراءته لهيوم “لقد أيقظني من سباتي الدوغمائي”.

هل مهمة الكاتب هي الإيقاظ، أم استرجاع الإيقاع الطبيعي للحياة التي يحدث أن تتنفس في كثير من الأحيان سموم الأوهام والايدلوجيات، ومختلف الانحيازات.

الكتاب الحقيقي يعمل بالضد من كل ذلك!

إنه لا يتحول إلى عقيدة جديدة، بل يثير الشك، يخرب الأوهام. لا يتقدم على قارئه، كما تفعل الكتب المغلقة ولا يخاطبه من أعلى بل يفعل فيه فعل الضوء في النبتة، (يعيد لها لونها)

يصدم قناعاته دون جرحه، يؤلمه دون أن يتركه نازفًا. يقوده لارتقاء ذرىً جديدة ليست شخصية وذاتية بقدر ماهي إنسانية بحيث تفّتح تلك الحاسة التي تجعلنا نتواصل مع الكون و(مع أجمل ما في اعماقنا)

يمكن أن تكون أعمال كارلوس زافون مثالًا سيئًا عن الكتاب الذي يتحول إلى عقيدة وكتب باولو كويلو، غيوم ميسو! كما أن كتب ميلر تيقظ غريزة التشفي!

لكنها لا تبتكر أبدًا قارئها، يمكننا أيضا أن نتحدث عن كتب مصابة بعقدة الاضطهاد (لاحظوا معي يمكن الحديث عن الكتب كما البشر، لكن يصعب تحديد الكتاب الذي يبتكر قارئه)

يقدم لنا أدب السجون مثالًا على كتب مصابة بعقدة الاضطهاد يمكننا تعداد الكثير من الكتب التي تطلب منا أن نعاملها كضحية، وهذا ضروري، لكن لماذا تعجز عن ابتكار قارئها؟

كل كتاب موجه لقارئ ومهمته ليست في أن يتوجه إلى قارئ عصري أو مستقبلي بل في ابتكاره. انطلاقا من علاقة نمو بين الاثنين. نمو متبادل لا يكف فيه القارئ عن اكتشاف مناطقه الداخلية (شروره-ونزعاته الأنانية-إنسانيته المطمورة).

في عام 1922 كتبت فرجينيا وولف في مذكراتها: أريد أن اكتب رواية جديدة. وحين كتبت لم تكن مفهومة لكن أعمالها مثلت تحديًا للقارئ العادي كونها موجهة إلى قارئ يتمتع بالنباهة و(الحدس) وهو وحده القادر على فهم الطبيعة الحقيقية للواقع.

في مقطع مؤثر من رواية البؤساء يستضيف القس في بيته جان فالجان. لم يكن الأخير سوى رجل سُجن لأجل كسرة خبز (كان غاضبًا ويشعر بالظلم).

ليلًا، سيسرق الأواني الفضية والشمعدانات من بيت الرجل الذي أكرمه وماكاد يبتعد حتى قبض عليه حرس البلدة وأعادوه للقس الذي صمت لدقائق ثم أجاب: أنا أهديته هذه الأواني الفضية!

في هذه اللحظة وعبر العفو استطاع انقاذ جان فالجان من الشر وأعاد خلقه من جديد. وهذه مهمة الأدب إنقاذنا من نفوسنا ليس من الآخر. (النجاة عبر الفهم).

هذا هو الانتصار الحقيقي للكاتب..

أمام محكمة تتكون من 565 قاضيًا كان اختيارهم من العوام بالقرعة العمياء وقف سقراط يدافع بشجاعة عن نفسه؛ كان خوفه على أهل أثينا يفوق خوفه على نفسه فسأله رئيس القضاة: أليس من الأفضل لك أن تكسب عطف المحكمة بدلًا من أن تتحداها بهذا الزهو والشموخ؟

أجاب سقراط: أتريدوني حقًا أن أترضَّاكم يا أهل أثينا بالمديح والثناء الكاذب وأن أرضي غروركم بالتوسل والبكاء؟!

لا توجد وصفة جاهزة للكتب الحقيقية، إنها كالحياة تومئ ولا تفصح، تحرر ولا تعتقل، هل يمكن أن نعرف عنها شيئًا؟

ربما لها ملمح وحيد وهو: أنها قادرة على ابتكار قارئ…على إيقاظ قارئ… أو إنقاذ حياة.

مجلة الجسرة الثقافية – العدد 59