حكاية يكتبها المكان

- الذات.. سرديــــــّة فريدة للمخاوف - 2023-12-09

- حكاية يكتبها المكان - 2022-11-10

- الكتابة على التخوم القلقة - 2022-04-14

“نحن نبني الكثير من الجدران، والقليل من الجسور”.

نيوتن

إذا اعتبرنا الإبداع على تنوعه حوارًا بين متباعدين، ونظرنا إليه كتحدٍّ وتواصل؛ تحدٍّ للسائد وقطيعة معرفية مع المعتاد، يصل فيها الفن ما انقطع بين الذوات أو يكاد؛ فإن فكرة الجسرِ تنتمي للفنّ في أرقى درجاته “فمُذ سقط أوّل جذعٍ بين ضفتين ابتكرت الطبيعة مجازها”.

إنّ البناء في الفراغ والفضاء المفتوح- وهما ما يميز تصميم الجسور- إضافة للتّماس بين الإنشائيّ والجماليّ، الواقعيّ والخُرافي؛ فالمرور فوق فجوة ليس كناية عن استمرارية الطريق فحسب؛ بل محفِّزٌ للخيال الشعريّ ومحرِّضٌ لسؤال الجماليّات؛ الذي لا يني يبحث في علاقة الوعي بالكون، وانغراسِ الأخير في الشعور.

وإذا كانت الموجودات الجزئية تجلّيات معبّرة وممثلة للوجود الأنطولوجي، بمعناه العام الذي فهمته الفلسفة، فإن كلًّا منها قادرة وبمفردها على تحريض واستثارة الخيال، فلحظةُ اللقاء بين الوعي والموجودات هي لحظة ولادة الفكرة واتقاد الشعور، فيصبح المكان أكثر من مجرّد بعد هندسي وتصميمٍ عبقري بل أرضًا خصبة يتفتح المعنى فيها مثل برعم.

ويمكن العثور في علاقة المكان بالشعور الإنساني- على الرغم من تعقيد هذه العلاقة وتنوعها- على ملامح وسمات مشتركة بين جميع الذوات، فقد لا يتفق الجميع على دلالة البيت الأول، أو جمال حديقة أو بستان بحسب ما شهدت هذه الأماكن من أحداث وخبرات قاتمة أو سعيدة؛ لكن ثمّة أماكن لها دلالة وجودية وعاطفيّة بحيث تحمل المعنى في داخلها، وكما تشير الأبواب والجدران للقطيعة بين حدّين (داخل /خارج) وترمز مفارق الطرق إلى تشعّب السبل وتنوع الخيارات وحيرة الكائن، وبينما توقِظ فينا الجبال معاني العظمة والضآلة، فإن الجسور تمثل توق الاستثنائيّ في قلب العاديّ، بذرة الزائل في الأبديّ، توق التوحّد في قلب الاختلاف والتعدد.

ما يجعل تصميم الجسر أقرب لروح الفن وقيَمه الأصيلة في الاستمرارية والوصل، فالجسر يعطي معنى الذهاب (من وإلى)، من الذات (ضفة أولى)، إلى الآخر (ضفة مقابلة)، والعكس بالعكس، (فكل ممر نحو ذاتنا العميقة يحمل طابعًا مزدوجًا بِكونه ممرًّا نحو البيت الداخليّ للآخر)، كما يجسد طابعه الخاص فكرة الديمومة والسكينة والثبات الذي تفتقر له الحياة الإنسانية المتغيّرة.

الجسر يجعل المكان أكثر من مجرّد بعد هندسي وتصميمٍ عبقري بل أرضًا خصبة يتفتح المعنى فيها مثل برعم

ويبرز السؤال الجمالي في مسألتين نوّه لهما Menn وهما: تكامل الجسر مع البيئة المحيطة به، تصميم الجسر كمنشأ مستقل.

فهو وبمجرد تشييده يندمج مع الطبيعة وينتمي لها، أو بمعنى أدق: يقيم حوارًا معها، فتتشكل بينهما شيفرة خاصة، تلاحظها العين المنتبهة، فيظهر متآلفًا مع الأبعاد اللونية للطبيعة عاكسًا تحوّلاتها اليومية والفصلية، حتى يستمد منها لونه وتموّجاته. “ينطبق هذا على أبسط الجسور، وعلى تلك التي تصمم بيد أفضل المختصين”.

وإذا كانت أبنية كثيرة تخفق في إقامة حوار مع المكان؛ بسبب من طبيعتها، فتبدو غريبة فيه وعاجزة عن التآلف معه؛ بل إن بعضها تظهر مغربةً ومشوِهةً للأمكنة التي تقام فوقها. وربما باعثةً على الكآبة؛ كما في الكتل والعوازل الإسمنتية وناطحات السحاب في المدن، والتي تبرز بكونها تحديا مفتقرًا للجمال؛ فغرض ارتفاعها يتلخص في تحدي الجاذبية واستغلال المساحة المكانية، لكن (وإن دسّت رأسها بين الغيوم فإنها تعجز عن إقامة حوار معها)، بل إن ما يثيره مرآها بعيدٌ كلَّ البعد عن الإلفة والهناءة.

(إنها مزيجٌ من الغموض واللاّمبالاة).

أما الجسر فهو وبمجرد إنشائه، يصبح مِلكًا للمكان وجزءًا لا يتجزأ منه (إن أول براءة اختراع للجسور تعود حقوقها للطبيعة).

وعبر تكامله مع روح المكان، يظهر الجسر وكأنه هناك منذ الأزل، ما دفع لويس كان إلى تشبيهه باليد الإنسانية “فطريقة اندماج البراجم والمفاصل مع بعضها تجعل كلّ يدٍ جميلة ومثيرة للاهتمام”.

يتمثل أحد جوانب هذا التكامل في اجتماع القيمة الفنيّة إلى جانب الدلالة الرمزية، فإذا كانت الأخيرة تعكس معاني السكينة والراحة؛ فالأولى بما تبثه من أفكار العظمة والديمومة- وهي قيم جمالية- يترتب عليها الشعور بالأمان والترحيب.

ما جعلَ الجسور مبتغى العشاق الذين يقصدونها من مختلف أنحاء العالم، ليضعوا الأقفال الذهبيّة المزيّنة بالأشرطة الحمراء فوقها، كجسر الأقفال في فرنسا- أشهر جسور المشاة في العاصمة- وجسر هواشان أو ملتقى العاشقين في الصين (والذي يقع ضمن الجبال الخمسة المقدسة) بل إنّ فكرة أقفال الحب قد امتدت إلى روما وفيينا ولندن وسيدني ونيودلهي والقاهرة.

ما يجعل تصميم الجسر أقرب لروح الفن وقيَمه الأصيلة في الاستمرارية والوصل؛ فالجسر يعطي معنى الذهاب (من وإلى)

بحيث يستمد العشاق مباركتهم من الجسر، أملًا بأن يحفظ قصتهم للأبد (فالحكاية التي يبتكرها الحب أطول عمرًا من الحب نفسه).

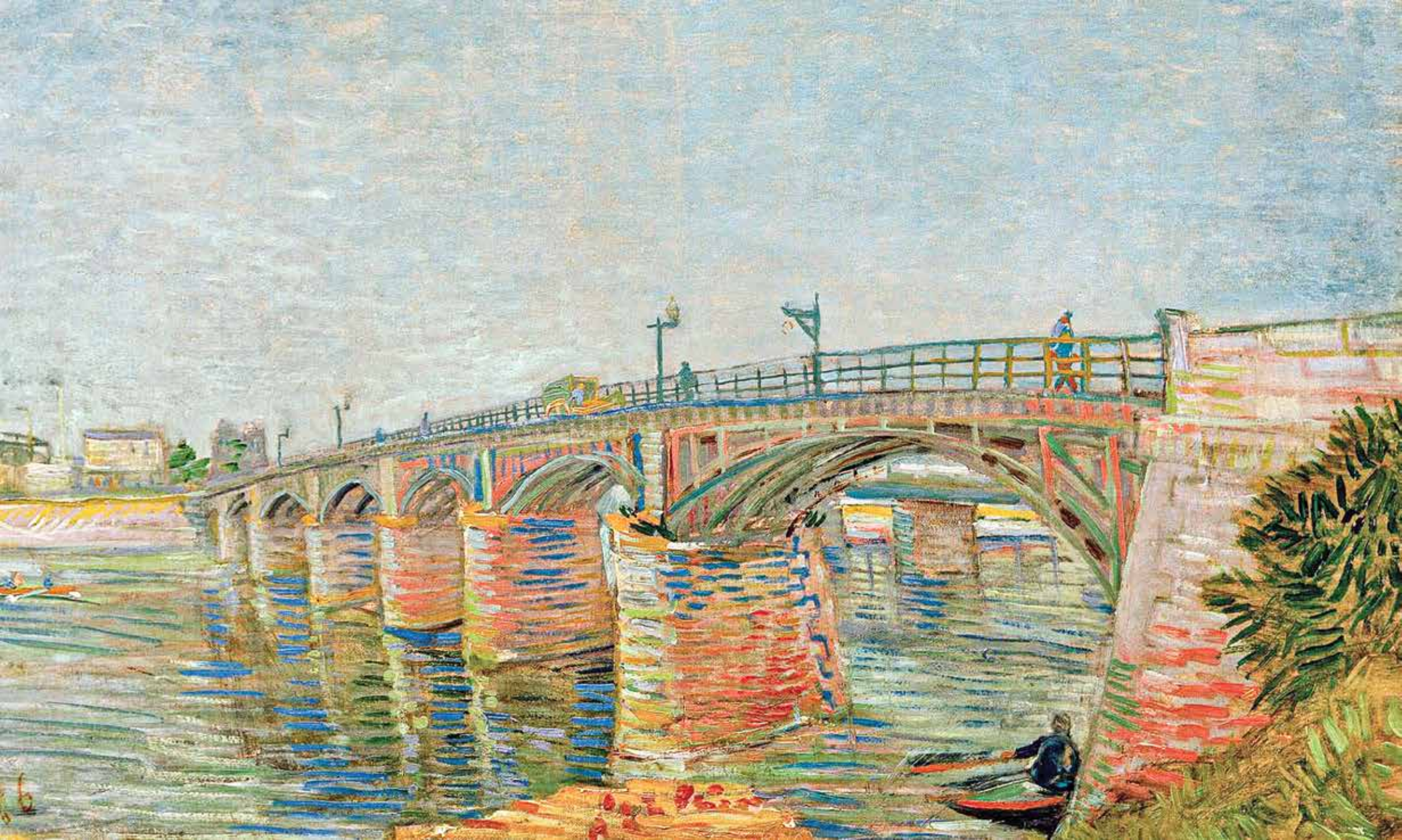

كما جذبت هذه السكينة والاستمرارية الفنانين والرسامين، فالفن وهو نتاج روح قلقة ينجذب لما يُسكّن من روعه ويهدِّئ من غربته ويقرِّبه من الإلفة، فقد جذب نهر السين في فرنسا وعيًا مضطربا، وروحًا مزّقها الشعور بالوحدة فكانت لوحة “جسور عبر نهر السين” 1886 موقّعة بريشة الرسّام الهولندي فان جوخ الذي روى في لوحاته سيرة روحه الممزقة، وفي ألوانه رؤيته العميقة للوجود ووعيه الحاد بالأشياء، لقد عثر في هذاا الجسر على الفرح والإعجاب ولعبة الشمس؛ بعد أن عانى في حياته اليومية من الرفض، فبحث في الجسور عن الوصال، وفزع من التغير والفراق الذي تمثل في اللون الأصفر لسيارة أقلّت عائلته التي تركته وحيدًا ذات يوم، لقد رأى في الجسور ملاذًا لروحه، وكان ما يمثله الجسر بالنسبة له هو كونه نقطة وصل وطمأنينة، وهما ما افتقر له هذا الوعي المشتّت.

هذه الجاذبية للجسور والتّماس الخلاّق بين الموجودات المتضادة، جعلت لكل جسر حكاية أو أسطورة، يمتزج فيها التوق لمفارقة الواقع مع جاذبية المتخيل.

وإذا وضعنا في اعتبارنا أنّ ميلَ الوعي الإنساني للخرافة- وهو ميل ناجم عن الرهبة والغموض والفضول-كما أنه توقٌ قديم في كيان الإنسان تمتزج فيه الرهبة مع الحسّ الجمالي والمعرفي (فيمكننا النظر للخرافة لا كحصيلة فضول أو سؤال ضلّ الطريق إلى جوابه، بل سنجد أنه لا يجدر بنا اعتبارها سؤال وعي بدائيّ، بل سننظر لها كارتداد جمالي ناجم عن رجفة المتعة والرهبة والخوف مجتمعة؛ بحيث يتفوق الخيال على ذاته فيتجاوز البذرة الواقعيّة للمرويات ويضيف لها ويعدل بها حتى تفارق أصلها الواقعي وتنتمي لما هو أبعد، فتُحاك قصص حب وانتحار ومبالغات فلا ي ثاحجكاد يبنى جسر إلاّ وتلازمه حكاية مفارقة للطبيعة، حبّ أو فقدان، معجزة إلهيّة أو خطواتُ قدِّيس.

فنعثر بين الهند وسريلانكا (سيلان) على “جسر آدم” وتقول الحكاية: إن آدم المطرود من الجنة نزل إلى الأرض في سيلان، وقد عبر حافيًا المياه الضحلة فتشكل في إثر خطواته جسر ربط الجزيرة بالقارّة، وهو ذاته جسر راما عند الهندوس، الذي بناه الإمبراطور راما، وعبرت قواته إلى سريلانكا للقتال مع حاكمها الشيطان.

وفي الميثولوجيا الإسكندنافية فإن قوس قزح يعتبر جسرًا سماويًّا سحريًّا أُلقيَ من السماء إلى الأرض ،كما يلقى البساط، وفي تراث الهنود الحمر؛ الجسر هو ثعبان قُذف عاليًا باتجاه الأعلى ليجرف بعض الثلج الموجود في السماء فتمدد جسمه.

كما ارتبط بناء الجسور بفكرة القربان، فمع تشييده يقع ضحايا، بحيث يروى كبار السن في دير الزور “أنّ بعضًا من العمال سقطوا داخل الكتل الخرسانية التي تحمل الجسر أثناء سكب الإسمنت فيها، ولا تزال جثثهم داخلها حتى الآن”. وفي رواية “جسر على نهر درينا” فإن الضحيّة هي أم وطفلاها، ولم تتكشف خرافة الحجرة التي يقيم بها الزنجي إلا بعد 300 عام عند ترميم الجسر”.

لكلّ جسرٍ حكاية، ولينموَ جسرٌ يسقط ضحايا في مجازٍ مهمّ لفكرةِ (أن يضحي كُثر من أجل تواصلٍ أفضل) ولا تتوقف مفردة الجسر على ما تبثه من طاقة شعورية، بل تشكل مجازًا لغويا وعاطفيًّا، فيحدثنا اللغويون عن جسورٍ للترجمة بمعنى الوصل بين ثقافتين أو حضارتين، جسور للمعرفة (المكتبات جسور بين الماضي والحاضر).

وبذا تكتنز هذه المفردة بالوجود الماديّ والمعنويّ كمعبرٍ من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان؛ لهذا كلّه يعتبر انهيار جسر خطأ وجوديا فادحًا، وفكرة تدميره لا تشير إلى تدمير التضحيات التي رافقت تشييده فحسب، بل تمسُّ بقيمة معنوية وأنطولوجيّة تقوم على فكرة الوصل لا القطع، ورهبة وجمال بناء جسر لا تقلّ عن مأساة سقوطه، وسعادة نهوضه تضاهي أسى تدميره.

بين الهند وسريلانكا (سيلان) “جسر آدم” وتقول الحكاية: إن آدم المطرود من الجنة نزل إلى الأرض في سيلان، وعبر حافيًا المياه الضحلة فتشكل في إثر خطواته جسر ربط الجزيرة بالقارّة

وفي قصيدتها “الجسر المعلق” تتعجب شاعرة بغداد لميعة عباس عمارة من البعاد والانفصال، بينما يفترض أن الجسور تفعل العكس:

ويظَل هذا الجسرُ يُفصلنا وكأنَ دَجلة تحتهُ بحرُ

خُلقَتْ جسورُ الكونِ موصلةٌ إلا المعلقِ أمرهُ أمرُ

ويعدُّ الجسر أول شهيد حرب، فقد بدأت الحرب العالمية الثانية رسميًّا في 1 سبتمبر 1939 بتدمير جسر مدينة تكوزي الممتد على ضفتي أطول أنهار بولندا.

وكانت لحظة تدمير الجسر المعلق في الحرب السورية 2013 (التحفة المعمارية التي صممها المهندس الفرنسي مسيو فيفو 1931 والتي استمر بناؤها ست سنوات لا يماثلها سوى جسر جنوب فرنسا)، لحظة فارقة في تاريخ المدينة وذكرياتها التي انهارت معه في نهر الفرات.

في روايته “جسر على نهر درينا” جعل إيفو أندريتش من الجسر الشخصية الرئيسية في القصة، التي تحكي تاريخ البلاد من القرن 16 حتى 1914، وعرضَ المآسي التي أحاطت ببنائه، لقد عبرته قوافل جيوش السلطنة العثمانية، وجيوش الإمبراطورية النمساوية، سارت عليه مواكب العرس، ومرّت فوقه مواسم البلاء الذي حل بالناس، وكلها تعاقبت فوق هذا الجسر الذي لا تغيره السنون ولا القرون، “فذلك كله مرّ من فوقه كما تمرّ الأمواه الصاخبة من تحت قناطره الملساء الرائعة”.

عبرته كتائب المجنّدين قسرًا، تتبعهم أمهاتهم منتحبات، وشهد تنهُّداتِ العشاق واليائسين على السواء في ليالي السهر على الكابيا؛ فالجسر الذي كان يبدو لجميع الأحياء في هذه المدينة “شيئًا كالأرض التي يطؤونها بأقدامهم، وكالسماء التي تعلو هاماتهم، بقي على حاله لم يمسّ لا من قريب ولا من بعيد، فقد ظلّ شابا أبديّ الشباب” ثابتًا وشامخًا، أما سقوطه فهو لا يعود للحرب وحدها، بل لحظة اضطراب القلوب وتبدلها، لحظة خيانة الترجمة للأصل- (خيانة الفطرة القائمة على الوصال وإنكار ورفض الآخر)- هي لحظة انهيار الجسر.

كتب إيفو أندريتش خلاصة رؤيته في هذا العمل: “الجسر لم يتغير، لكن البشر تغيروا فخانته الآن رسالته”.

وفي الأسطورة الهندية التي تروي قصة جسر بيفرست نعثر على الدلالة ذاتها، فالجسر الذي شيده أبناء موسبل- كناية عن البشر- على شاكلتهم، (متين في حال الوصال والحب، صامد أمام الريح والعاصفة، لكن لا شيء سيقف في هذا العالم عندما يذهب أبناء موسبل إلى الحرب).

ويقترن دمار الجسر في رواية “لمن تقرع الأجراس” لإرنست همنغواي، بموت من يدمره، وفي الرواية التي تحكي قصة الحرب الأهليّة الإسبانيّة وما فيها من نضال وصراع بين الشيوعيّة والفاشية، بين الجمهورية والديكتاتورية؛ ينجح روبرت جوردان في مهمة تفجير الجسر، لكنه سيموت بالتفجير، ولهذا دلالة بالغة الأهميّة.

إنّ مكانة مفردة الجسر- لغويا ووجوديا- وأثرها في الوعي الإنساني، تتأتى من قدرتها على تجاوز كينونتها الموضوعية إلى حضورٍ حميميّ، فنتحول من (خارج إلى داخل) في ثنائية متبادلة التأثير؛ يصبح بموجبها بعدًا في الأعماق؛ ويصحُّ عليه وصف بوسكو عن المكان الذي يسكننا بكونه كالعسلِ في الخليّة.

إنّ للجسور في علاقتها بالوعي الإنسانيّ تاريخًا طويلًا، ولم تتوقف يومًا عن إحالاتها الرمزية، (جسور وصلناها وأخرى هدمناها).

كتب أحدهم يومًا: “لو أننا طولبنا بتعداد كل الجسور التي عبرناها، والتي تمنينا عبورها مع الآخر، والتي رفضنا عبورها، التي نودّ أن نعبرها، فيتوجب علينا أن نسرد قصةَ حياتنا بكاملها”.

مجلة «الجسرة الثقافية» – العدد (61)