إعادة توطين الخيال

- إعادة توطين الخيال - 2025-10-21

- إعادة توطين الخيال - 2025-10-18

- أحوال الكائن الخائف - 2023-12-07

يحتاج ابن سيرين إلى خريطة جديدة في تفسير الأحلام، نظرًا لتعقيدات اللحظة المضطربة التي نعيشها اليوم، وربما سيغلق سيغموند فرويد عيادته النفسية أمام الأهوال التي تثقل أحلام مرضاه. لا أحلام شاعرية تتدفق أمام شاشة العينين، إنما كوابيس تتفوق على ما دوّنه فرانز كافكا في رواياته، وتنسج شهرزاد حكاياتها على وقع الحلم لإنقاذ الحكاية، فيما يؤسس المخرج محمد ملص جغرافية معظم أفلامه على الحلم تحت بند “احكِ منامك حتى أراك”.

تحيلنا الأحلام والمنامات التي يحتشد بها كتاب “ألف ليلة وليلة” إلى قوة التخييل الذاتي، والانتصار على بؤس العيش بما ليس متاحًا في الواقع اليومي لحيوات شخوص هذه المدوّنة الشعبية العظيمة، فما أن تضيق الحياة بمصائر هؤلاء البشر حتى يأتي منام أو حلم أو رؤيا، كمحاولة إنقاذ أكيدة من قضبان القفص المعيشي المغلق بإحكام على صاحبه. كما يتيح للراوي أسبابًا إضافية في توليد حكاية جانبية تنبثق عن المتن الأصلي، وتاليًا، إن اشتغال “شهرزاد” على الحكاية لا يتوقّف عند حدود الأمثولة، إنما يتعداها إلى تطوير آلية السرد نفسها بابتكار مسالك جديدة تمنح الحكاية بعدًا عجائبيًّا، سيكون المفتاح السحري للأبواب المغلقة أمام عشرات الروائيين في العالم بتأثير هذا الكتاب، إذ تحتل الأحلام ركنًا أساسيًّا في تأثيث نصوصهم على نحو أكثر جاذبية. سوف تعلّمنا شهرزاد أهمية الأحلام في تعزيز فتنة الحكي، الأحلام التي تحلّق عاليًا في تطوير عمل المخيّلة. في الحكاية الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة من “ألف ليلة وليلة”، يحلم رجل في القاهرة بأن صوتًا يأمره في المنام بالذهاب إلى أصفهان حيث ينتظره كنز هناك (في نسخٍ أخرى تجري الحكاية بين بغداد والقاهرة). بعد رحلةٍ طويلة وشاقة يصل أخيرًا إلى أصفهان. بسبب تعبه من الرحلة يقرّر أن يستريح في فناء مسجد، فيجد نفسه بالقرب من دارٍ للصوص. سوف تداهمهم الشرطة وتلقي عليهم القبض جميعًا بمن فيهم رجل المنام. يسأله القاضي عن سبب مجيئه إلى المدينة، فيخبره السبب. يضحك القاضي ويقول له: “لقد حلمتُ ثلاث مرات ببيت في القاهرة، تحيط به حديقة، ونافورة، وشجرة تين. وتحت النافورة يوجد كنز، لكنني لم أصدّق هذه الكذبة”. حين يعود الرجل إلى بيته الذي حلم به القاضي، يحفر تحت النافورة، ويجد كنزًا. عدا عن استثمار باولو كويلو لهذه الحكاية المدهشة في روايته “الخيميائي”، سنقع على زخم من الأفعال المتواترة والكنوز التخييلية التي تشدّ عضد السرد بقوة الحلم/ الخيال/ النبوءة، وصولًا إلى الضربة المؤثرة “الكنز بين يديك”، وبمعنى آخر: كي تكتب جملة سردية مفيدة، فتّش في الجوار، ذلك أن الضربة الحاسمة/ تحقيق الحلم، على بعد خطوات منك. وسوف يتبع “سانشو” الفارس الجوّال “دون كيخوته” مدفوعًا بقوة الحلم بعد أن وعده سيّده بأن يهديه جزيرة!

أن ترى سقراط في الحلم!

من جهته، لم يجد الخليفة العباسي المأمون مبررًا مقنعًا أمام الفقهاء لترجمة الفلسفة اليونانية إلى لغة الضاد إلا باللجوء إلى الحلم، مدّعيًا بأنه رأى أرسطو في المنام ونبّهه إلى ضرورة ترجمة الحكمة اليونانية باعتبارها مخزنًا للعقل البشري، ما فتح باب الترجمة على مصراعيه ممهدًا لعصر نهضة لم يتكرّر بمثل هذا الزخم المعرفي والفلسفي والعلمي. هكذا أسس “بيت الحكمة” الذي بات مرجعًا عالميًّا في مختلف أصناف العلوم واللغات، وذلك بتوطين الخيال كحقيقة دامغة ستحفر عميقًا في طبقات الوعي، وهو ما سنجده في أطروحات ابن سينا، والفارابي، وابن رشد، وابن سيرين، ومنامات الوهراني، وصولًا إلى سيغموند فرويد، وغاستون باشلار، فيما اعتبر المتصوّفة أن الحلم نوع من “الوصال الروحي”.

لم يجد الخليفة العباسي المأمون مبررًا مقنعًا أمام الفقهاء لترجمة الفلسفة اليونانية إلى لغة الضاد إلا باللجوء إلى الحلم، مدّعيًا بأنه رأى أرسطو في المنام

ويقول فاغنر “كلّ موسيقاي التي ألّفتها، سمعتها في الحلم أولًا”، أمّا فرانز كافكا فقد حوّل أرقه وعذاباته الداخلية وتعاسته إلى كوابيس، حتى إن “غريغوري سامسا” بطل روايته “المسخ” يستيقظ من نومه بعد أن داهمته أحلام سادها الاضطراب، ليجد نفسه وقد تحوّل إلى حشرة ضخمة. وفي “قصر الأحلام” يبتكر الروائي الألباني إسماعيل كادريه جدارية سوداء ضخمة لأرشفة أحلام البشر وتصنيفها ومحاكمة أصحابها تبعًا لخطورة الحلم، وذلك بأقصى حالات الرعب داخل مؤسسة غامضة تشبه المتاهة، مهمتها كشف مصير الطاغية ومستقبل الإمبراطورية، والمؤامرات التي تحاك في هذا الحلم أو ذاك ضد السلطان، كما لو أننا في مملكة الظلمات، حيث “تستطيع السلطة أن تصطاد أرنبًا بعربة يجرها ثور”، و”في عالم النوم الليلي، يكمن نور الإنسانية وظلامها، وعسلها وسمومها، وعظمتها وضعفها”. في النسخة العربية من سرديات الكوابيس يحضر زكريا تامر كممثل شرعي أصيل لاختلاط الحلم باليقظة بلا حواجز أو مسافات، إذ يتحوّل الكائن الجائع بانعطافة مفاجئة إلى جرذ يلتهم اللحم النيئ!

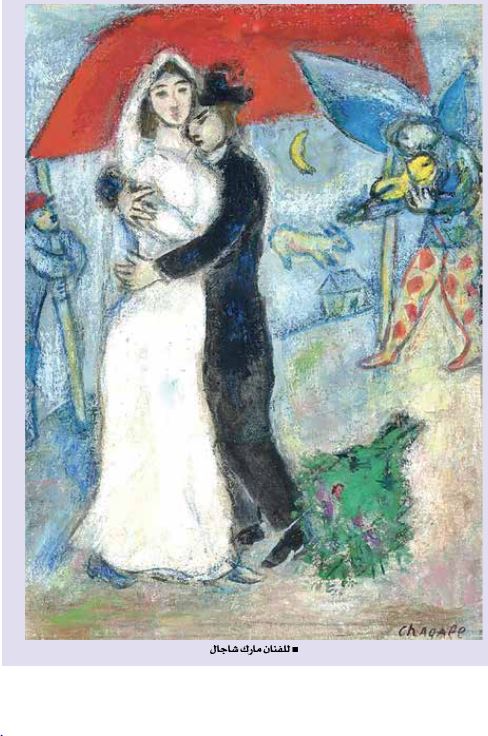

ديستوبيا ويوتيوبيا الحلم

في حقل تخييلي آخر، يصطاد المخرج الياباني أكيرا كيروساوا في فيلمه “أحلام” ثماني حكايات هي ترجيع لأحلام وتأملات وجودية تشكّل مجتمعة سلسلة من الأحلام المتتابعة التي تتأرجح بين براءة الطفولة ورؤى مروّعة عن نهاية العالم، وهو بذلك يوثّق سيرة ذاتية حميمة لرجل ثمانيني خبر حياة مضطربة لطالما كانت الأحلام جزءًا جوهريًّا منها، متنقّلًا بين رؤية ديستوبية لعالمٍ مزّقته محرقة نووية، ويوتوبيا في تمجيد الطبيعة والأساطير والألوان، ففي الحلم الخامس الذي حمل عنوان “الغربان” يكرّم الرسّام الهولندي فينسينت فان غوغ في لقاء متخيّل حيث ينغمس بطبقات اللون وكيفية التقاط سحر وجمال الحياة الزائل، كمن يؤلف قصيدة بصرية مؤلفة من نزوات الأحلام.

لكن مخرجًا مهمومًا بعذابات الفلسطينيين ومكابداتهم مثل محمد ملص سيقتنص منامات الآخرين في المخيمات الفلسطينية بوصفها وثائق حيّة، إذ يسجّل 400 منام، سيختار 23 منها لتوليف شريطه “المنام” (1987)، فيما يُصدر بقية المنامات في كتاب “المنام- مفكرة فيلم”.

ويقول فاغنر: “كلّ موسيقاي التي ألّفتها، سمعتها في الحلم أولًا”، أمّا فرانز كافكا فقد حوّل أرقه وعذاباته الداخلية وتعاسته إلى كوابيس

سيعبر اللاجئون الفلسطينيون إلى البلاد في مناماتهم. يزورون حقول الزيتون، وبيارات البرتقال، والقرى التي هُجّروا منها قسرًا، ففي الأحلام لا أسلاك شائكة تمنعهم من الطيران ليلًا إلى ما بعد الحدود. تتمحور هذه المنامات عمومًا، حول لمّ شمل الغائبين، وأحوال الفقدان، وعودة أسرى وشهداء بشكلٍ مباغت قبل أن يتواروا في ضباب المنام. منامات فانتازية يمكن روايتها كحكايات لا تجسيدها بصريًّا لفرط سرياليتها، أو أنها من بابٍ آخر، تأتي كتعويض مؤقت عن بؤس العزلة، ذلك أنها تنتهي لحظة الصحو إلى كابوس لا فرار منه. أذرع مبتورة، جثامين موتى، حواجز أمنية، زنازين. تقف “سلوى” أمام الكاميرا لتروي حلمها قائلة: “شفت حالي بمقبرة واسعة، والدنيا عتمة، وكنت عم جر قبور من مكان لمكان، وبقيت جر قبور لحد ما غيّرت مكان المقبرة كلها”. ويروي “فيصل” حلمه قائلًا: “شفت إنه إحنا، أهالي المخيم، راكبين بشاحنات وحاملين أغراضنا، بس قال راجعين على فلسطين.

بعد ما قطعنا “الناقورة” شفت بحيرة كبيرة، تطلعت وسألت أبوي عنها قال لي:

– واك يابا! هاي طبريا، مش عارفها؟!

حسيت لحظتها من كلام أبوي إنه انشرح صدري، وصرت أتطلع، وشفت من الشاحنة الماشية الأرض خضرا خضرا، وكلها شجر زيتون.

بالمنام، بس وصلنا على فلسطين، ما شفت إلا كل أهالي المخيم صاروا يتفرقوا، وصار كل واحد يروح على بلده… صرت أقول لحالي: يا ريت نرجع نحن يلّي عايشين بالمخيم نعمل بلد صغيرة، بلد أو قرية أو مخيم، يعني شيء زي شاتيلا يلي كنا عايشين فيه”.

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد 68