الأُمّ والابن والبنت الحارسة

رحيل .. فيروز وزياد وريما..

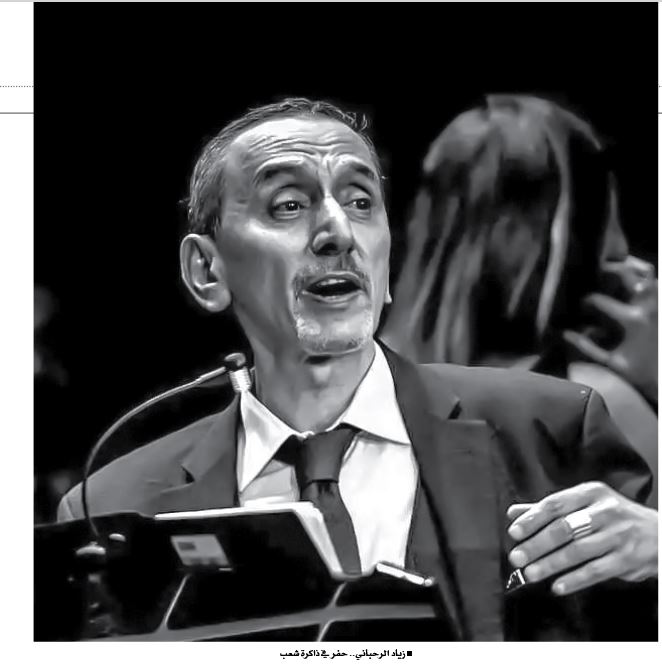

زاهي وهبي

انتهت مراسم العزاء، وغاب صخب الجموع عن القاعة، تاركًا صمتًا ثقيلًا. في القلب منه تقف نهاد حداد -فيروز- جوهرة لبنان التي عاشت ما يشبه المأساة الإغريقيّة، تواجه فجيعةً جديدةً بفقدان زياد: الابن الذي حوّل وجع الشعب إلى نغمٍ خالد.

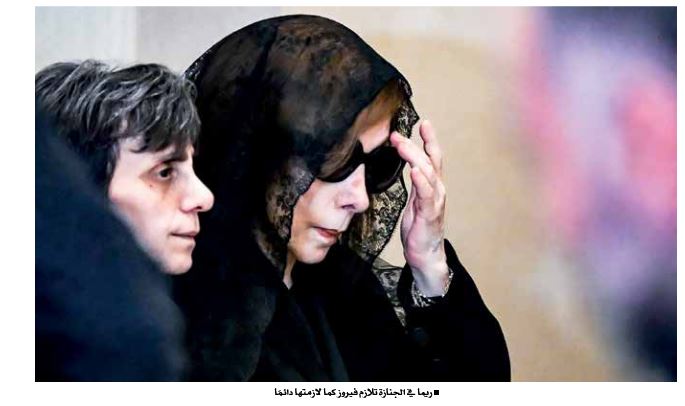

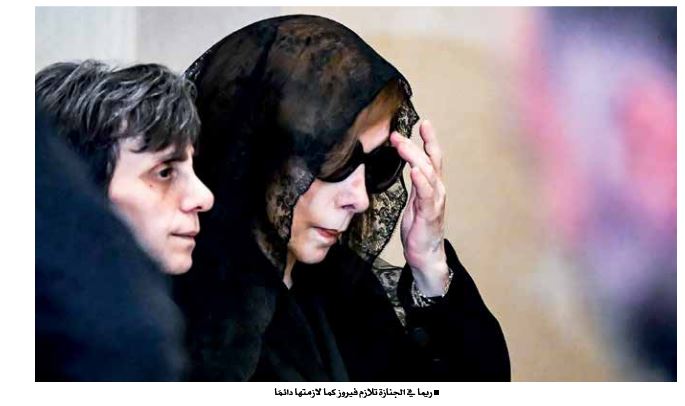

حارسة الظل

إلى جوار فيروز في تلك اللحظات التي اهتزّت فيها الأرض تحت قدميها، وقفت ريما الرحباني -الابنة الصغرى- كحارسةٍ صامتة لوجع أمّها. لم تكن مجرد ابنة بجانب الأم المفجوعة، بل حامية الكرامة الأخيرة في مواجهة زحف الكاميرات والفضول.

منذ سنوات، تحمل ريما عبء حماية خصوصية أسطورة يمنحها الغياب ما يفوق سطوة الحضور؛ فاتُهمت بالقسوة لأنها أبعدت “جارة القمر” عن عيون المتعطشين لإطلالتها. لكنّها في عزاء زياد، وقفت كجدار كرامةٍ يصدّ المتسلّلين إلى حزن الأم دون أن ينتهك قدسيته. حركتها اليقظة عند دخول الكنيسة، عينها التي تراقب كل من يقترب، ويدها التي تمنع اقتحام خصوصية العائلة، كلها تفاصيل كشفت أن هذا “الابتعاد” لم يكن سوى ترسيم حدود لقداسة لا تنتمي لأحد.

عبقرية مبكرة

من شقته المتواضعة في “الحمرا” حيث رائحة القهوة تختلط بأصوات الباعة والمارة، كان زياد يعزف -على بيانو عتيق- أنغامًا معجونةً بهموم المسحوقين الذين انتمى إليهم طوعًا. وقبل ذلك، بين جدران البيت الرحباني، ولدت عبقريته الفذّة؛ وهو في السابعة عشرة كتب ولحّن مسرحية “سهرية” وأغنية “سألوني الناس” لفيروز، بينما كان والده المبدع عاصي الرحباني رهين المستشفى، كانت بشارة ميلاد نغمٍ متمرّد يحمل جوهر التراث الرحباني بروحٍ ثائرة.

حوار الأجيال

لم يكن تجديده لصورة فيروز مجرد نقلةٍ فنية، بل حوارًا جريئًا بين جيلين: فبينما حفرت أغاني عاصي الرحباني فيروزَ في الذاكرة كجبلٍ صخريٍّ يرمز للثبات، جعلها زيادُ نهرًا يلامس تفاصيل الحياة الهشّة للشباب العالق بين الحرب والسلم الهشّ.

في التسعينيات، قدّم لها “كيفك إنت” وغيرها، ناقلًا إياها من أيقونةٍ مقدسة إلى رفيقةٍ قريبةٍ تُغنّي هموم العصر بصوتها الخالد. كانت ألحانه إعادة اكتشافٍ لأمٍّ ظنّها الجميعُ قدّيسةً منعزلة، فكشف أنها امرأةٌ قادرةٌ على أن تكونَ ابنة زمانها بكلّ تناقضاته.

تشريح الجنون

لكن زيادًا لم يكن ملحّنًا عبقريًّا فحسب. حوّل خشبة المسرح في “نزل السرور” و”بالنسبة لبكرا شو؟” إلى مرايا تكسر أقنعة المجتمع. لم يكتفِ بتحويل المسرح إلى ساحة نقد، بل صنع منه فضاءً لتشريح الجنون اللبناني: شخصياته الهاربة من القنابل، الساخرة من الزعماء، المتعلّقة بأحلامٍ مستحيلة، كانت مرايا لملايين اللبنانيين. حين ضحكنا على “زكريا” و”رشيد” و”سعدون” و”أبو الطيّب”، كنا نضحك على جراحنا التي لا تندمل، وكانت تلك الضحكةُ خلاصًا مؤقتًا من عبثية الحرب. مزج السخرية بالوجع الإنساني، فجعل من سائق البوسطة والبائع المتجول أبطالًا يفضحون فساد الساسة، وخفة دمه سلاحًا يواجه ثقل دم الزعماء.

في “فيلم أميركي طويل” حوّل الواقع اللبناني إلى مستشفى أمراض عقلية منتقدًا الجنون الطائفي الذي أصاب المجتمع والناس، والتدخلات الخارجية التي تغذي صراعات اللبنانيين، حيث انطلقت أغنية “يا زمان الطائفية” كطلقاتٍ موسيقيةٍ على إيقاع سخريةٍ دامية: السياسيون ممثلون رخيصون، والمواطنون جمهورٌ مرغمٌ على التصفيق للمأساة.

أما “شي فاشل” فكانت إسقاطًا على الخلل البنيوي في التركيبة اللبنانية المؤدي إلى فشل مستدام، تشريحًا لجثث الوعود: فرقة مسرحية تحاول عبثًا إنجاز عرضها، بائعون متجوّلون يحلمون بسقفٍ، و”نخبٌ” توزّع الأوهام كالملصقات على جدران بيروت المحترقة. لم يعد العدوُّ فقط جيشًا إسرائيليًّا غازيًا بل فسادًا يلتهم الكرامة في وضح النهار.

في التسعينيات جاءت “بخصوص الكرامة والشعب العنيد” و”لولا فسحة الأمل” بعد عقدٍ من الصمت، كصفعة في وجه اتفاقيات (التطييف): “نحن شعب عنيد أو شعب مريض؟”– سؤالٌ علّقه على جباه الجمهور مثل تهمةٍ. حوّل الكرامةَ من شعارٍ إلى جدارٍ تصطدم به كل الوجوه الزائفة، وإن كان العملان لم يحظيا بالانتشار الجماهيري والاستقبال النقدي كما حظيت بهما مسرحياته السابقة.

صوت المقاومة

قبل ذلك بسنوات، وفي عمق الحرب الأهلية، اخترع مع المخرج الراحل جان شمعون ثنائيًّا أسطوريًّا في “بعدنا طيبين قول الله”. من استوديو الإذاعة اللبنانية المحاصر بالنار والبارود في محلة الصنائع البيروتية، حوّل الأثير إلى خندق مقاومة بالكلمة، صارخًا في وجه الانعزال والاحتلال، وكأن ميكروفونه بندقية. التزامه تجلّى في انضمامه للحزب الشيوعي بعد مجزرة مخيم تل الزعتر، وظلّ صامدًا مع المقاومة في كل مراحلها وتحولاتها، مؤمنًا أن الفن سلاحٌ موازٍ. مع جوزف صقر وسامي حواط، نسج أغانيَ صارت هتافاتٍ للمهمشين، مزجت العود بالبيانو بلغة موسيقية فريدة. وبقلمه في جريدتي “السفير” و”الأخبار”، سخَر من الفساد والطائفية، لكن سخريته كانت دائمًا خندقًا للقضايا العادلة: من دعمه لفلسطين إلى رفض التطبيع.

العزلة الأخيرة

حين أثقل المرض جسده، اختار العزلة بكرامةٍ، مبتعدًا عن الأضواء كما لو كان يختار بكراهيته المعهودة للرياء أن يودّع الدنيا على طريقته. ربما كانت عزلته الأخيرة تتويجًا لمشروع فنيٍّ كرّس حياته لفضح الزيف: فكما رفض أن يُختزل فنه في أطر السلطة، رفض أن يُختزل جسدهُ في صورة البطل المتألم. صمتُه كان قصيدةً أخيرةً ضدّ الضجيج الذي حاربه.

إرث لا ينطفئ

رحل الجسد المتعب، لكن إرثه باقٍ لأن بيانو الحمرا يعزف في قلوبنا. مسرحياته حوّلت وجع الحرب إلى ضحكاتٍ مبلسِمة، وأغانيه رسمت توقنا للحرية. فيروز الأم، التي رعت شقيقه هَلِي طفلًا مختلفًا في عالمٍ قاسٍ، ودّعت زيادًا بعد رحيل عاصي وليال. لكن نورها -وتراث ابنها- لن ينطفئا. وفي ظل هذا الغياب المتتالي، تبقى ريما – حارسة النار المقدسة- تحمل مشعل العائلة الذي صار أثقل من أن تحمله أيادٍ فردية. وجودها ليس مجرد دعم لأمٍّ ثكلى، بل حراسة لإرثٍ صار ملكًا لكل من يبحث عن جمالٍ ينتصر على القبح.

“أنا لا أكتب أغاني… أنا أحفر في ذاكرة شعب”، هكذا وصف زياد فنه ذات يوم. اليوم صار تراثُه معبرًا يمرّ منه لبنانُ ليذكر العبقري الذي كان بيننا. وأجمل الوفاء أن نحفظ إرثه في أرشيفٍ عصريٍّ، وننقش اسمه على شارع في الحمرا التي عشقها؛ فهو أحقّ من رجال الاستعمار الذين تحمل شوارع بيروت أسماءهم.

لم تكن مفاتيح بيانوه مجرد أداة عزف، بل رصاصات نغمٍ يقهر دويّ المدافع. وفي زمنٍ يُحوِّلون فيه الفنّ إلى سلعة، ذكّرنا زياد بأن البيانو قد يكون خندقًا، والسخرية رصاصة، والجمال خطّ دفاعنا الأخير. رحل، لكن نغمه صار ثورةً وتذكيرًا بأن الضحك في زمن الموت مقاومةٌ، والموسيقى في زمن القبح ثورةٌ، وأن دعم القضايا العادلة واجبٌ حتى ولو بمفاتيح بيانو، والكلمة سلاح أمضى من السيف.

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد 68