الحكايات الخرافية

من الإيهام والإلهام إلى الإفهام

- الحكايات الخرافية - 2025-10-15

- السياسة وصناعة الثقافة.. لعبة المتن والهامش - 2024-06-25

- التحولات الثقافية للقضية الفلسطينية.. أي تغيّر هو؟ - 2024-04-06

رغم كل ما قرأته من قصص وروايات ومسرحيات وأشعار لا يمكنني نسيان الحكايات الهائمة التي كانت تُسرد على مسامعنا في الصغر. بعضها كان يخيفنا، وبعضها كان يسلينا، وكلها كانت تلهب خيالنا الغض، فينطلق مجنحًا، وتُشحذ الذاكرة بصور ومشاهد وعبارات ومجازات، وينطلق الذهن مراوحًا بين التوسمات والتوهمات، وينتقل بنا من الإيهام والإلهام إلى الإفهام، فيتسع عالمنا، حتى لو كان اتساعه هذا من صنع الخيال.

لم يكن ما نسمعه سوى حكايات بعيدة عن البرهان، وعما يمكن إثباته علميًّا، لكن منذ متى كان البرهان وحده هو المنفذ الوحيد لفهم كل ما يجري في الحياة؟ فالدنيا ليست، بأي حال من الأحوال، معادلة رياضية أو قانونًا فيزيائيًّا.

هل يمكن إنكار أن ما كشفه العلم إلى الآن ليس سوى النزر اليسير من أسرار الكون؟ وحتى لو بلغ العلم شوطًا بعيدًا في إجلاء الغامض وفهم السائد

في رؤوسنا نبت السؤال: هل يمكن إنكار أن ما كشفه العلم إلى الآن ليس سوى النزر اليسير من أسرار الكون؟ وحتى لو بلغ العلم شوطًا بعيدًا في إجلاء الغامض وفهم السائد، فهناك الكثير مما لم يبلغه بعد، وهناك ما قد لا يقدر البشر على كشفه أبدًا، بالأدوات المادية، مما يدور في المساحات المجهولة من الكون، وحتى لو قدر على ذلك، فهناك في الحياة أشياء مفيدة وملهمة مربوطة بالتذوق والحدس، وجيشان المشاعر، والشغف بالغرائب، والبحث عن الدهشة التي تكسر رتابة الحياة، وتعلن تمرد الإنسان على أن يكون مجرد آلة منضبطة، وكل هذا لا يعنيه العلم في شيء، ولا يريد.

الجمال، بوصفه أحد الجواهر الأساسية للفن، لا يمكن أن يكون معادلات صماء، ولا يخضع لمنطق، ولا يقف حتى عند حدود الحدس، بل بوسعه أن يسيح في كل ما وراء الطبيعة، وما وراء العقل، وما وراء القدرة التي بوسع الإنسان أن يحصلها في تفاعله مع تصاريف العيش، وكل هذا يعطي للحياة طعمًا، ويجعل قانون “المنفعة الحدية” الذي يتحدث عنه الاقتصاديون واقفًا عند حدود استهلاك الأشياء المادية، بينما تجدد الرغبة في معرفة الغرائب والتسلية والتسرية والتزجية بها، مفتوحة بلا حد ولا سد ولا قيد.

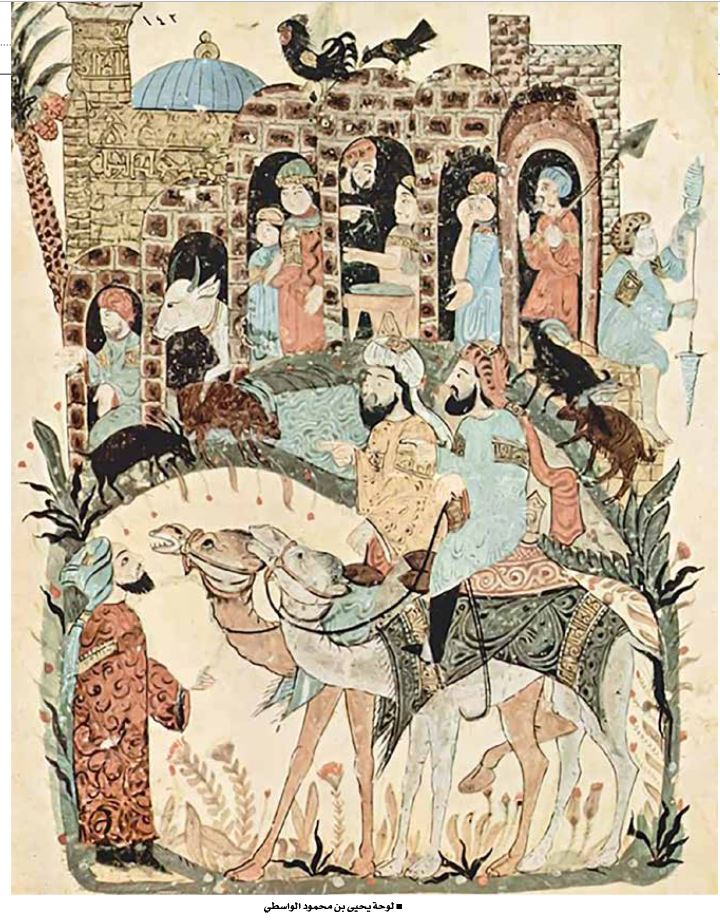

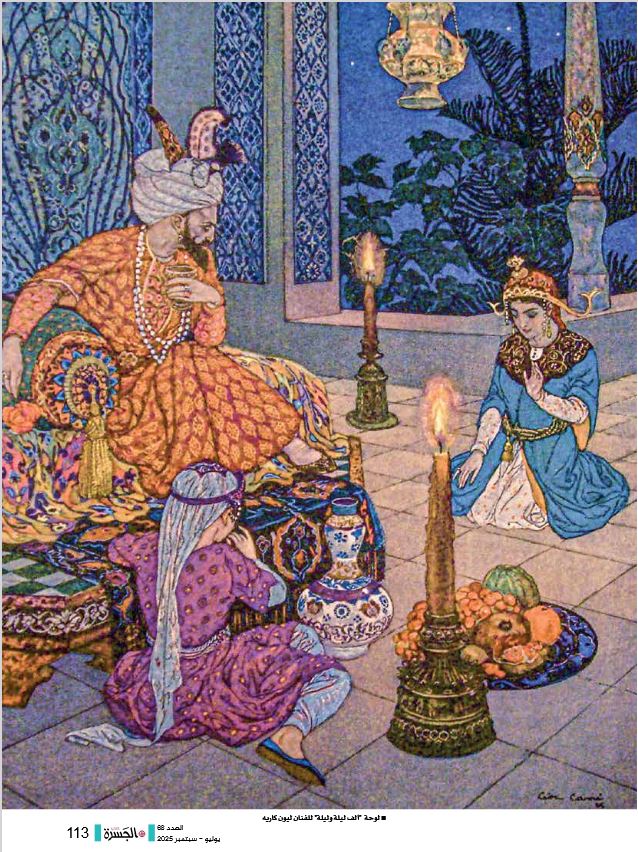

والحكايات الخرافية موجودة في تراثنا العربي، مثل ما ورد في “ألف ليلة وليلة” من قصص مدهشة، وعند إخوان الصفا في شكوى الحيوانات إلى ملك الجان من الظلم الاجتماعي

إننا في هذا المضمار نعيش في جدال وسجال دائمين بين ثلاثة فرق: الفريق الأول يضم من يؤمنون بوجود كائنات أخرى تعيش معنا على الأرض أو في كواكب أو حتى مجرات أخرى، لكن بوسعها الاتصال بنا أو التواصل معنا، إذ ليس من المنطقي ألا يكون هناك مكان مأهول في هذا الكون فسيح الأرجاء إلا على الأرض، وهنا ينطق صوت العلم. وقد أتت الكتب السماوية على ذكر مثل هذه الكائنات مثل الجان والعفاريت والشياطين ويأجوج ومأجوج، وهنا ينطق صوت الدين، فكل المعتقدات التي يعتنقها البشر على كوكبنا، وفي كل الأزمنة، لم تخل من حديث عن عوالم خفية، عن أرواح وأشباح، وكائنات لطيفة لا تُرى بالعين المجردة، لكنها يمكن أن تتجسد لبعض من يملكون وسائل اتصال بها، من ملهمين أو مستعينين بقدرات استثنائية وخاصة، لا تنطبق عليها قوانين الحياة، التي تمد البشر بأسباب العيش، وتعينهم على التقدم فيها وفق ما يحوزه البشر من مؤهلات تمنحها لهم العقول والسواعد.

والثاني يضم من ينكرون هذا، ويعتبرون كل حديث عن العوالم الخفية هو مجرد تخيلات وتخرصات، وبعضه يُعزى إلى أمراض نفسية عميقة أو وساوس وهلاوس وضلالات وأباطيل، أو حتى اختلاق يبدأ قليلًا ضئيلًا ثم يجري عليه قانون الشائعات أو تناسل وانتشار الخطاب الشفاهي، حيث يضيف إليه كل شخص شيئًا جديدًا وهو يتقدم من لسان إلى أذن، ومن أذن إلى لسان، دون توقف، فتتناثر الحكايات بلا هوادة.

أما الفريق الثالث فيقف في المنتصف، حيث يرى أن ما تضيفه المخيلات البشرية أو ينطق به البعض من عند نفسه كذبًا لا ينفي وجود هذه الكائنات الخفية عنا فعلًا، وعلينا أن ندرك هذا ونجد له من الأسباب العقلية ما يقنعنا، إلى جانب ما أوردته النصوص الدينية، التي طالبتنا بالإيمان بالغيب، وأخبرتنا عند شيء من العجز في معرفة ما يأتي، حتى ولو حرصنا، عبر إطلاق الخيال العلمي، وإحكام الدراسات المستقبلية، أو حتى الاستعانة بكائنات غير إنسانية، حسبما يؤكد البعض وجودها، أو اللجوء إلى الإشارات والرموز.

إنها الحكايات التي تردم الهوة، في بعض الأحيان، بين ما يألفه الناس ويعرفونه ويتحققون منه في دنياهم، وبين الغيب المفتوح على التأويلات والحكايات

هناك من لا يعنيه هذا السجال كثيرًا، ويلفت انتباهه سحر الحكايات حول العوالم الخفية، أو ما وراء الطبيعة، ويجدها فرصة سانحة لالتقاط مادة جيدة لكتابة أدبية قصصية أو روائية أو حكايات تنتمي إلى “الواقعية السحرية” أو إلى “الفانتازيا” وبعضها قد ينتمي إلى “الواقعية الروحانية”، ويطلق على بعضه أيضًا مصطلح “الحكايات الخرافية”، ومنه ما يكتمل وجوده في المخيلات، ويتماسك شيئًا فشيئًا، فيرسخ مع الزمن من الأساطير، التي لا تخلو أمة منها.

وتعد الحكايات الخرافية لونًا من الأدب السردي القصير المنتمي إلى عالم الوهم، حيث الشخصيات الخيالية والأفعال الخارقة، والذي يتم تداوله شفاهة، ويرسو في القيعان الاجتماعية البعيدة، وقد يصير مع الزمن نمطًا من الأعمال الكلاسيكية، التي تتفاعل وتتشاكل وتنتقل بين الثقافات الإنسانية، لتصبح مصدرًا ثريًّا للمعرفة والحكمة والتجربة، ومخزنًا لإنتاج القيم الاجتماعية، وأحد روافد الأدب الذي تبدعه النخبة من قصص وروايات حين تستلهم الخرافات، وتعيد إنتاجها وفق صيغ جديدة، أو تقوم بتبيئتها كي تنصهر في الثقافة المحلية، وربما يتطلب هذا تخليص الحكاية الخرافية مما تنطوي عليه من عنف، أو ما تدعو إليه من علاقات غير مستساغة لأعراف أو تقاليد ما، بحثًا عن تحويلها إلى شيء مفيد.

الأدب يأتي ليشق مساره الخاص، غير معني بتصنيف الناس بين واقعي وخرافي، وبين ظاهر للعيان وخفي عنها

والحكايات الخرافية موجودة في تراثنا العربي، مثل ما ورد في “ألف ليلة وليلة” من قصص مدهشة، وعند إخوان الصفا في شكوى الحيوانات إلى ملك الجان من الظلم الاجتماعي، ولدى ابن المقفع في كتابه “كليلة ودمنة”، وموجودة كذلك في الآداب الأوربية عند ماري دي فرانس، وجان دي لافونتين، وإيفان أندريتش كريلوف، وجوتلهد إفرايم لسنج، وكريستيان جليرت، وهانز كريستيان أندرسون، وعند الألماني هيرمان هسه في كتابه “حكايات خرافية”. وموجودة أيضًا في الآداب الآسيوية التي تنهل من منابع غنوصية، وروافد ما ورائية، ومناهل يعجز العقل عن إثباتها، لكنها تؤثر على عيش الناس، حين تنعكس على معتقداتهم وتصوراتهم، وتلعب أحيانًا دور الطبابة في مواجهة الشقاء والحيرة وانفساح الغيب بلا حد.

ومن اللافت للانتباه أن كثيرًا من الأعمال السردية العربية، روايات كانت أو قصصًا قصيرة، قد تأثرت بالحكايات الأسطورية والخرافية المتداولة في آداب أخرى، لاسيما في أميركا اللاتينية، إثر ترجمة الكثير منها إلى لغتنا، دون أن يلتفت مثل هؤلاء الكُتَّاب العرب إلى ثراء التراث المحلي، أو المأثور والموروث الشعبي، في كل مجتمع عربي، بحكايات ملهمة، حتى إننا وجدنا كتبًا تصدر شاملة حكاية مستنبتة من حكايات أوردها كتاب أميركا اللاتينية، أو تقلدها، مع أن هؤلاء، وفي مقدمتهم بورخيس الأرجنتيني وماركيز الكولومبي وخوان رولفو المكسيكي، اعترفوا بفضل حكايات الشرق الساحرة، خصوصًا “ألف ليلة وليلة”، أو “الليالي العربية” حسب العنوان الذي اتخذته الترجمات الغربية لها.

الجمال، بوصفه أحد الجواهر الأساسية للفن، لا يمكن أن يكون معادلات صماء، ولا يخضع لمنطق، ولا يقف حتى عند حدود الحدس، بل بوسعه أن يسيح في كل ما وراء الطبيعة

بالطبع هناك من بيننا الذي انتبه إلى ذلك وتأثر بهذا الموروث من الحكايات الشفاهية المتداولة، لكن لم يكن هناك انشغال بجمعها بين دفتي كتاب، سواء كما ترد على الألسنة التي تتداولها، أو بإعادة صياغتها لتأخذ الشكل الكتابي، الذي قد يكون في نهاية المطاف واحدًا من رواياتها المتعددة. من بين هؤلاء طه حسين حين استعاد طرفًا مختلفًا من “ألف ليلة وليلة” في كتابه “أحلام شهرزاد”، ونجيب محفوظ في “ليالي ألف ليلة” وخيري عبد الجواد في بعض أعماله لا سيما “حكاية الديب رماح”.

وإذا كان علماء الأنثروبولوجيا، وبعض علماء الاجتماع، قد التفت أحيانًا إلى مثل هذه الحكايات الخرافية المتداولة، فإنهم نظروا إليها كما هي، وبشكل مجتزئ، وسحبوها إلى مجالهم، فأعملوا فيها أدواتهم العلمية، أو ما تفرضه تخصصاتهم المعرفية، والأنساق والنظريات التي تشكل لديهم إطارًا للتحليل والتفسير، غير معنيين بما تنطوي عليه من فن، حيث الصور والخيالات والمجازات والسرديات القادرة على الإدهاش.

ويمكن لباحث في الأنثربولوجي أو الاجتماع أن يجمع المتداول شفهيًّا من هذه الحكايات، ويقوم بتحليلها وفق النقاط التي يحويها افتراض يضعه عن خيالات البشر، وعلاقتهم بالحياة والكون، ليصل إلى نتائج تبين مختلف الوظائف الاجتماعية للحكاية الخرافية، سواء ما تمنحه من معرفة، أو تنتجه من قيم، أو تحدده من اتجاهات، تسكن رؤوس الذين يعتقدون فيها، ويرددونها، ويضيفون إليها من مخيلاتهم الكثير، كلما انتقلت من جيل إلى جيل.

ويمكن لهذا الباحث أن يعتمد على منهج “الدراسات الثقافية” الذي ينهل من علوم شتى ويصهرها في سبيكة واحدة، لكنها ستنحاز أكثر إلى الشق الذي تمنحه الأنثربولوجيا لهذا المنهج، لا سيما من زاوية اتكائه على نظرة تكاملية في تحليل الموروث الشفاهي، وملاحظة تأثيره على السلوك البشري في حمولاته الاجتماعية والثقافية، وفي تجلياته الأدبية والفنية.

إن كل هذه الحكايات الخرافية أو بمعنى أدق “الحكايات المرتبطة بالعوالم الخفية”، بوصفها أحد تجليات إبداع الطبقات الدنيا والمهمشة، تمارس دورًا مهمًا لدى الجماعة البشرية في التنفيس عن مكبوتها، وتعويض حرمانها، وتحايلها على العيش الصعب، ونقدها لبعض السائد والمتاح من أحوالها، ومنحها بعض الأمل في إمكانية وجود مجتمع مثالي، وتمكينها من فتح مسرب ملموس على المشترك الثقافي الإنساني، ومسرب هائم عن كشف الحجب، ومحاولة معرفة الغيب، ومحاولة التنبؤ بما سيأتي.

بعيدًا عن انشغال بعض علماء الإنسانيات، يظل لدينا إرث هائل من الحكايات المحلية، التي يتم تداولها في الريف المصري، طالما سمعتها في طفولتي، وأعرف أنها تُحكى إلى الآن في قريتي، مثل حكايات “حمار الليل”، و”أبو رجل مسلوخة”، و”الغول” و”أم بزاز”، و”الأرانب الحجرية”، و”الخروف الشارد”، و”التوأم القط”، و”الشجرة الدامية” و”الغراب المشؤوم” و”البيت المسكون”، وحكايات أخرى كثيرة عن الجان والسحر والتمائم والطلاسم، وقراءة الفنجان والكف، واستعمال المندل، والتطير من بعض الطيور والحيوانات، أو نسب قدرات خارقة لبعضها، والبحث عن الكنوز المطمورة في باطن الأرض، والخوف من الحسد، وحكايات مرتبطة بالموت وما بعده، وكرامات الأولياء والقديسين التي تختلط أحيانًا بمبالغات ظاهرة، أو يتم اختلاقها من عدم لدى البعض، بحثًا عن تكسب أو مهابة اجتماعية، أو شرعية حياتية، أو اعتراف بالولاية والقدسية.

ولا يخفى على متابع أن مثل هذه الحكايات عن العوالم الخفية تجذب إليها أذهان مئات الملايين ومخيلاتهم من بين العرب المعاصرين، في الريف والمدينة، وبين الفقراء والأثرياء، وبين من حازوا قسطًا من التعليم الحديث وأولئك الذين يعانون من أمية أبجدية وثقافية.

إن كل ما ينتج عن هذه العوالم، سواء كان يحكى أو يقدم أو يدون في سطور كتب، يمثل طرفًا ثريًّا من واقعيتنا السحرية، حسب المسار الأدبي الذي شق له طريقًا عفيًّا بحياة البشر في كل الأزمنة والأمكنة. ولا يمر وقت طويل حتى يكون كل منا معرضًا للإنصات إلى الحكايات السائلة التي يرددها البعض، وأغلبهم يؤكدون دومًا أنها حقائق، لأن بعض من يقصونها على مسامعهم لا يزالون يعيشون بينهم، ولأنها تكررت كثيرًا، وتشابهت في مختلف القرى والمدن.

ولنا أن نتعجب حين نرى بعض من حازوا درجات علمية عليا، بينهم أساتذة في الجامعات العربية، لا ينكرون هذه العوالم الخفية، وبعضهم لا يزال يؤكد أنه قد رأى جنيًّا أو عفريتًا، ويتحسب من قرينه، وبعضهم يستخدم الطلاسم في حياته الخاصة، ومنهم من يلجأ إلى السحرة والعرافين من قارئي الكف والتاروت وحسابات النجوم والفلك، والنبوءات القديمة التي حوتها كتب شهيرة مثل “الجفر” المنسوب للإمام علي بن أبي طالب، وأشعار نستراداموس، ونبوءات العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا، ومنهم من يؤمن بالفيوضات الروحية التي تجلب الطاقة الإيجابية، أو يتمسك بأرقام جالبة للحظ.

اليوم، ووسط كل هذا أقول لنفسي إن الأدب يأتي ليشق مساره الخاص، غير معني بتصنيف الناس بين واقعي وخرافي، وبين ظاهر للعيان وخفي عنها. فهناك حكايات قديمة مدونة ألهمت أدباءنا فاستعادوها قصصًا وروايات، منها ما ورد عرمًا طاغيًا مثل “ألف ليلة وليلة”، كما ذكرنا سابقًا، أو في بعض أدب الرحلات القديم، وفي القصص الدينية التي ملأت بطون الكتب عبر التفاسير والقصص التاريخية، وفي تفسير الأحلام الذي برع في تاريخ العرب والمسلمين “ابن سيرين”، وفي بعض قصص الحيوان، والمبالغات التي نسجت حول كرامات الأولياء والقديسين، لكن أحدًا، في مصر حسبما أعرف، لم يعتن بجمع الحكايات الخرافية المتداولة منذ زمن بعيد، لا سيما في القرى والأحياء الشعبية، والشوارع الخلفية، وفيها الكثير والكثير مما يُضاف إلى واقعيتنا السحرية، وله ما يتشابه معه أو يماثله أو يختلف عنه أحيانًا في ثقافات الأمم الأخرى، وبعضه رأيناه وسمعناه في أفلام سينمائية أنتجتها “هوليود” نفسها، وكذلك في “دراما” وأفلام مصرية.

وضمن الحكايات الخرافية تظهر الطلاسم أيضًا بسحرها الخاص، الذي تستمده من غموضها، والحكايات التي يتم نسجها حولها، والمزاعم والادعاءات التي تصنعها في المخيلة الشعبية حول أشياء إيجابية من قبيل التفاؤل وجلب الرزق وصد الأذى وتحقيق القبول.

وما يجعل الطلاسم والتمائم والحروز مستمرة في الزمن، عابرة للأجيال، ليس ما تتخذه من هيئة مادية يمكن لها أن تعيش زمنًا طويلًا، مثلما تعيش التذكارات، ولا الطقوس التي تصاحبها، وهي قادرة في الوقت نفسه على أن تحتفظ بقوامها جيلًا بعد جيل، لكن أيضًا، وبإسهام أكبر، الحكايات التي تسرد حول طلسم أو تميمة، ويحرص المتحمسون لبقاء هذه الأشياء وازدياد عدد من يعتقدون فيها، على أن تظل هذه الحكايات قائمة، بل يضيف البعض إليها الكثير من مخيلاتهم، ويتلقفها الناس ويتداولونها، فتنمو في الزمان والمكان.

ولأن الطلاسم متعددة الدوافع، إذ منها ما هو ديني واجتماعي وثقافي ونفسي واقتصادي أيضًا، فإن الحكايات التي يتم تداولها تجد فرصًا كي تتعمق، وتتفاعل مع حركة الحياة، لا سيما أنها تؤدي وظائف اجتماعية لا يمكن نكرانها، تتفاوت بين التعاون والصراع، فبعضها يسوق إلى تعاطف بين البشر، وبعضها يؤدي إلى إحن وضغائن وأحقاد وتآمر، ورغم توسع التعليم، كما ذكرنا، فإن هذه الطلاسم تنتشر بين بعض المتعلمين أنفسهم، وتصنع حكايات يحاول أصحابها بها خلق نوع من التوازن النفسي أو الحيلة الدفاعية إن وجدوا من يلومهم على اقتراف هذا.

وتجد هذه الحكايات فرصة للبقاء والنمو، نظرًا لأن عالم الغيب أوسع من عالم الشهادة في حياة الناس، والمجهول أكثر من المعلوم، والغامض أمضى في إثارة السؤال والدهشة عن الواضح، ولأننا نأتي إلى الدنيا ونذهب دون أن نستطيع الوصول إلى إجابة، كافية شافية، على كثير من الأسئلة الرئيسة التي تتعلق بالوجود والكون، وتبنث عفية في طريقنا كل يوم أشواكًا حادة جارحة.

حيال هذا لم يجد الإنسان بُدًّا من ردم الهوة بين ما يعرفه وما لا يعرفه، بين عالمين أحدهما تحت سمعه وبصره، لكنه لا يستطيع السيطرة عليه بالكلية، والآخر بعيد عنه، يعجز بالأدوات التي يملكها عن الوصول إليه، فيطلق خياله في تصوره، ويطلق لسانه في التعبير عما دار بهذا الخيال.

إنها الحكايات التي تردم الهوة، في بعض الأحيان، بين ما يألفه الناس ويعرفونه ويتحققون منه في دنياهم، وبين الغيب المفتوح على التأويلات والحكايات التي تتناسل بلا هوادة. وحتى لو كان كل هذا وهمًا، فمنذ متى كانت الأوهام بعيدة عن ذائقة الأدب وموضوعاته؟

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد 68