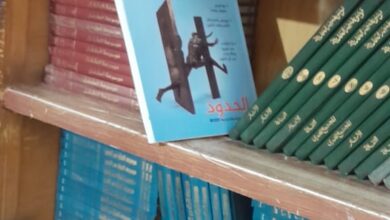

الخوف والكلاب والبشر

يوافق هذا العام مرور مئة عام على ميلاد الكاتب المصري عبد الفتاح الجمل، الذي رحل عن دنيانا عام ١٩٩٤. الجمل كاتب مقلٌّ، شديد الخصوصية. قلة إنتاج الكاتب ترجع إلى سببين: أولهما حساسيته العالية جدًّا تجاه ما يكتب، أما السبب الثاني فهو واحد من قلة من الأدباء في أية ثقافة تزيد أدوارهم في الريادة واكتشاف الأدباء وصياغة تيارات أدبية على دورهم في الكتابة وعدد الأعمال التي تحمل توقيعاتهم. يُلقب الجمل بـ «أبو جيل الستينيات» لأنه مكتشف معظم مواهب هذا الجيل، وتولى بالرعاية كل من آمن بموهبته من خلال إشرافه على ملحق المساء الأدبي وندوته حيث كان مرور الكاتب من هذا الملحق إعلانًا بميلاده.

في هذا المقال يحتفي الناقد الدكتور صبري حافظ بالجمل على طريقته الخاصة من خلال هذه الدراسة عن روايته «الخوف».

كيف بنى عبد الفتاح الجمل عملًا في تعقيد الخوف ومراوغته؟

كأن عبدالفتاح الجمل قد خلق ليقوم بدور قائد الأوركسترا الذي يصوغ رؤاه وأحلامه، لا من خلال إبداعه الفردي، وإنما من خلال التوليف بين معزوفات الآخرين

آثر عبدالفتاح الجمل فيما يبدو أن يواصل بالإبداع، الدور الذي حرم منه عندما نُحّي عن العمل الثقافي الذي كرس له أبهى سنوات عمره

الكتابة في رواية «الخوف» تنقيب في طوايا الذاكرة، ولم شمل الثقافة التحتية للقرية المصرية، وإعادة إنتاجها في خليط يكشف عن روحها الأصيلة

ولأن كلب الرواية هذا كلب متميز عن بقية الكلاب، لأنه الوحيد الذي له اسم، فإن قصته تستحق أن تروى

العلاقات المتينة بين الإنسان والحيوان، وبين الحيوان والحيوان، وبين الإنسان والإنسان هي مدار اهتمام هذا العمل الأدبي الجميل

وتكشف فصول الرواية كذلك عن بنية هذا المجتمع الطبقية، وعن علاقات القوة فيه أثناء هذه المواجهة ومن خلالها

—————— صبري حافظ

(الخوف)(1) هي أول أعمال عبد الفتاح الجمل الإبداعية التي صدرت طبعتها الأولى في يونيو 1972، وكأن عبد الفتاح الجمل لم ينصرف إلى تجربة الإبداع والكتابة الروائية، وإلى تحقيق موهبته الفردية إلا بعدما حُرم من الدور الجمعي الذي كرس له جل حياته الثقافية حتى ذلك الوقت، وهو إتاحة الفرصة للآخرين للتعبير عن مواهبهم، واكتشاف هذه المواهب وتعريضها لضوء الواقع الثقافي عله يقيم معها علاقة جدل وحوار٠

وكأن عبدالفتاح الجمل قد خلق أساسا ليقوم بدور قائد الأوركسترا الذي يصوغ رؤاه وأحلامه لا من خلال إبداعه الفردي، وإنما من خلال التوليف بين معزوفات الآخرين، وتنظيم هذه المعزوفات في جوقة من الأنغام المتغايرة والمتفردة والمتكاملة معًا٠ ليخلق من خلال سيمفونيتها الجمعية تلك الحساسية الأدبية الجديدة التي أكسبت الكتابة الإبداعية والنقدية مذاقها الفريد٠ صحيح أنه كان يكتب بين الحين والآخر، إبان فترة الستينات الزاهرة، تلك القطع الصغيرة في «يوميات الشعب» قبل أن يشرف على صفحة (المساء) الأخيرة، ثم في الملحق بين الحين والآخر، وهي قطع صغيرة كانت تتألق فيها اللغة وتكشف ملاحظتها عن حدة البصيرة، وبراعة الانتقاء، والتوليف بين المتجاورات، بل والمتنافرات في أحيان كثيرة، (وهي نصوص على درجة كبيرة من الأهمية أرجو أن يعكف عليها أحد مريديه فيجمعها ويصنفها ويصدرها لنا في كتاب)٠

لكن اهتمامه بالهم الجمعي، وبموهبة الجيل الجديد لم يتح له الفرصة للعكوف على عمل كبير إلا عندما أجبرته تحولات بداية عقد السبعينيات العصيب، وقد كان من أكثر العقود إظلاما في تاريخ الثقافة المصرية المعاصرة، على الاعتكاف في بيته وحرمته من الدور الذي أداه فأحسن أداءه٠

وقد آثر عبد الفتاح الجمل فيما يبدو أن يواصل بالإبداع الدور الذي حرم منه عندما نُحّي عن العمل الثقافي الذي كرس له أبهى سنوات عمره٠ وأن يتعزى بهذا الإبداع عن الدور الذي حرم منه لأن الكتابة الإبداعية عنده، في تحولاتها وتشكلاتها المختلفة عبر الأعمال القليلة الكبيرة التي خلفها لنا، تتسم هي الأخرى بنفس خاصية التوليف بين المعزوفات المتغايرة والمتفردة والمتكاملة، وكأنها تكملة للدور ولكن بشكل مغاير وأدوات جديدة٠

وتكشف لنا روايته الأولى (الخوف) عن هذه المواصلة، لأنها تنطوي في بعدٍ من أبعادها على استمرار لدوره في تأسيس كتابة جديدة وترسيخ رؤى إبداعية وفنية مغايرة للسائد والمألوف٠ لأن الكتابة في هذه الرواية هي من نوع التنقيب في طوايا الذاكرة الجمعية، ولم شمل الثقافة التحتية للقرية المصرية، وإعادة إنتاجها في خليط يكشف عن روحها الأصيلة وجوهرها المصفى٠ ولهذا كانت السخرية هي عمودها الفقري، لأن السخرية هي أداة القرية المصرية في التعبير عن رؤيتها للوجود وعن تصورها الحميمي للعالم٠ وهي سخرية مترعة بالحكمة، وحافلة بالتجارب الموجعة التي يصبح فيها التجريح نوعًا من فصد الدم الضروري لتحقيق الشفاء من الأوجاع٠ وتستحيل فيها السخرية من الذات إلى أداة لإرهاف الوعي بهوية هذه الذات وحقيقتها، وإلى وضعها في خريطة الوجود التي تتساوى فيها الكائنات أمام عين الفنان٠ لذلك كانت تلك البداية الشعرية اللماحة للرواية: «الدماء لا تتوارد إلى وجه الشمس، وتتأهب للرحيل وراء رؤوس النخيل، إلا بعد أن يقف أمام بيتنا، المداح والمتسول يقفان في الصباح، أما هو فلحظة الغروب تمامًا٠ هو كلب بعينه، الوحيد في قريتنا الذي له اسم، ليس اسما عصريًّا كأسماء كلاب المدن، ولا حتى اسمًا بلديًّا، ولكنه اسم بالتبعية كتليفون العمدة، وحمارة مراد، وجنينة السجان، وبيت الغول، وأخرس القرية الذي ينزح مجاريرها، ويحرك شواديفها٠ اسمه كلب الشيخ متولي»(ص5)٠

هذه البداية الشعرية الحاذقة تقدم لنا في جملها الثلاث جُل مفاتيح العمل رؤية وبناءً٠ لأنها وهي تحدد لنا زمن القص ساعة الأصيل تلفت نظرنا إلى أن منهجها التعبيري الأثير هو منهج التعبير بالصورة الذي يسعى إلى نحت صور جديدة لا علاقة لها بالصور المألوفة أو المستهلكة، وما أكثرها، في التعبير عن ساعة الأصيل٠ وإنما تبدأ بالدم لتنبهنا إلى التوتر «الدموي» الكامن وراء مظهر أحداثها الساخرة الخادع٠ وهو توتر له طبيعة كونية، يؤكدها ربطه بالشمس وبحركة الزمن الأبدية، ولكنه عابر وموقوت وقصير، قصر الأصيل الذي ما أن تتخلق ملامحه الشفقية حتى يتأهب للرحيل وراء رؤوس النخيل٠ وهذا التحديد الشعري الواضح لزمن المشهد يقابله نوع من الإبهام في تعيين هوية بطله الذي لا يقوم بدور الفاعل في الجملة الأولى، وفي الرواية كلها من بعدها، والذي نعتقد للوهلة الأولى أنه شخص ما، لأن الجملة تساوي بينه وبين شخصي المداح والمتسول، لكننا ندرك من الجملة الثانية أنه كلب٠ لتكتسب المساواة بين الكلب والإنسان في درجة الاهتمام والتعامل دلالتها المهمة منذ البداية٠

ولأن كلب الرواية هذا كلب متميز عن بقية الكلاب، لأنه الوحيد الذي له اسم، فإن قصته تستحق أن تروى٠ لكن الجملة الثانية لا تترك عملية تسمية الكلب تلك تمر علينا مرور الكرام، ولكنها تبلور من خلالها طبيعة تلك العلاقة الاقترانية التي تحكم منطق تسمية الأشياء في القرية٠ وتؤكد من خلال صيغة الإضافة التي تنهض عليها التسميات منطق المساواة بين الإنسان والحيوان في فضاء العمل النصي، بعد أن ساوت في التركيبة اللغوية بين حمارة مراد، وأخرس القرية، وكلب الشيخ متولي٠ واختيار صيغة الإضافة التي تربط المضاف بالمضاف إليه دونما رابط خارجي يشير كذلك إلى طبيعة الروابط غير المرئية التي تشد جزئيات العمل إلى بعضها البعض٠ فهي كصيغة الإضافة نفسها، روابط خالية من أدوات الربط ولكن أواصرها أشد متانة من أي من تلك التي تنهض على أكثر أدوات الربط قوة٠ وهي في حالة الكلب خاصة رابطة بالمفارقة أكثر من كونها رابطة بالاقتران، وإن انطوت عليه٠ والجدل بين اقترانية علاقة الإضافة، وانعدام العلاقة الذي تبرزه المفارقة، أو تأسيسها بالنفي على القطيعة والعداء، من الأمور المهمة التي سنتعرف على مختلف دلالاتها كلما أمعنا في رحلة القراءة وتعرفنا على المشهد وما دار فيه من أحداث٠

العلاقات المتينة بين الإنسان والحيوان، وبين الحيوان والحيوان، وبين الإنسان والإنسان هي مدار اهتمام هذا العمل الأدبي الجميل٠ والكشف عن طبيعة هذه العلاقات التي تتسم بالقوة والوثاقة دون أن تربطها أدوات ربط ظاهرة هو إحدى غايات العمل الذي يبلور من خلالها بعدًا مهمًّا من أبعاد الشخصية الريفية والواقع المصري في القرية٠ وقد كان كاتبنا العظيم يحيى حقي -رحمه الله- يشكو من إهمال كتابنا للحيوان، وتجاهلهم سبر أغوار العلاقة الخصبة بين الإنسان المصري والحيوانات المصرية الكثيرة التي تتغلغل في حياته، وتشارك في صياغة معالم رؤيته للعالم٠ وها هو عبدالفتاح الجمل، وهو أقرب كتابنا إلى روح يحيى حقي الإبداعية وإلى شغفه بخلق لغة فريدة الوقع والجرس والمفردات والتراكيب، يكرس رواية برمتها للغوص في أغوار العلاقة بين الفلاح المصري والكلب، أو بين الفلاح والحصان الخرمان (ص13) وإحالتها إلى تجسيد لحالة من الوجود، ولاستعارة للوضع الإنساني كله٠

فـ(الخوف) في ذلك النوع من النصوص التي لا يعدل اهتمامها بمرجعيتها إلا عنايتها بنصيتها التي توشك أن تكون نوعًا من الكتابة ذات الحس التشكيلي التي تهتم بإبراز لمسات الفرشاة، بل وتتعمد استخدام الفرشاة ذات الشعر الكثيف الغليظ الذي يترك أثره بوضوح على قماش اللوحة، ويجسد نتوءات هذه الآثار وتضاريسها، ولكنه برغم هذا الملمس الواضح لشعر الفرشاة الغليظة يتسم بنوع نادر من الرشاقة التي تتخلق بها موسيقيته العذبة، وتتفجر بها دلالاته المتراكبة٠ فالمسافة بين التصوير الحاذق للمشهد أو الحركة، والتصور الشامل للإنسان والعالم الذي تنبض به الصورة شاسعة في كثير من الأعمال، ولكنها قصيرة، بل ومعدومة في رواية عبدالفتاح الجمل هذه٠

وتحكي لنا الرواية قصة، كأغلب قصص الفلاحين، لا تستحق القص، ولا يدور فيها ما يدعو إلى الاهتمام، فهي قصة المواجهة بين الشيخ متولي وهذا الكلب الأزعر الذي أطلقت عليه القرية بمنطقها الساخر «كلب الشيخ متولي»، وهي قصة تستمد مشروعيتها من منطق مفارقتها للمألوف، فليس في عالم القرية أي مبرر لهذه المواجهة التي فرضت عليها بشكل عرضي ثم سرعان ما استوعبتها كلية في إطار صراعاتها٠ فالقروي لا يخاف الكلاب، وإنما يستوعبها في عالمه برغم إيمانه بنجاستها٠ ولهذا الكلب بالذات، كما يقول لنا الراوي نصيب في خبزهم اليومي «الرغيف اليومي من حقه، نعمل حسابه في دولاب العيش، كل العيش (الهابط) من خبزنا من نصيبه، من باب الصدقة الجارية»(ص 8)٠ لكن المواجهة حدثت، وكان ما كان٠ ومن هنا فإن حدوثها هو مبرر حكايتها٠ وحكايتها هي التي تحيلها إلى قصة المواجهة بين الكلاب والبشر، كل الكلاب، وكل البشر٠ وهي مواجهة مكتوبة بمهارة حاذقة تتجنب البعد الواحد، ولا تقع في مهاوي الأليجوري أو الأمثولة الرمزية ذات التفسير المحدود، ولا تقصر تعاطفها على فريق من فريقي المواجهة دون الآخر، لأن جمل الاستهلال الأولى أكدت على المساواة بين الكلاب والبشر، فمن الكلاب ما هو أصدق من البشر وأنبل، ومن البشر كثير ممن لا يرقون إلى منزلة الكلاب٠ لأن الرواية لا تكتفي بالكتابة عن الكلاب والبشر، وإنما تمتد لتتناول البشر الكلاب الذين ينشرون الخوف بين البشر، ويعملون على استمراره٠ لكن كم يبدو هذا التعليل سهلًا ومبتذلًا إذا ما قيس بشاعرية معزوفة الخوف السارية في كل تفاصيل العمل والمتجسدة في بنيته الفنية المتميزة٠

إذ ينتقل العمل بعد تحديد فصول المواجهة إلى رسم خريطة القرية الجغرافية والاجتماعية بادئًا بمشهد لا يقل في سخريته ودلالته عن مشهد المواجهة بين الكلب والشيخ متولي٠ حيث يقتحم حصان بعربته المحملة غابًا أحد الجالسين مع جوزته في قهوة يوسف يشد أنفاس الاصطباحة، فيزعق المعلم يوسف من عند النصبة مخففًا وجله: «ما تخافش يا مرسي، داك خيبة، دا الحصان كييف تمباك زيك تمام، ما يتخيرش عنك، شد نفس وانفخ له في مناخيره، مش حايكلفك حاجة، حاينوبك ثواب، ويا بخت من نفع واستنفع»(ص 13) هذا المدخل الذي يؤكد بالحصان، هذه المرة، حميمية العلاقة بين الإنسان والحيوان ونديتها، يفتح النص على عالم القرية وثقافتها التحتية من نداءات الباعة، إلى التعامل بمنطق المقايضة في عالم ما قبل اللجوء إلى العملة، أو في عالم يشيح بوجهه عن استخدام العملة، ويواصل حياته وكأنه يعيش خارج الزمن، بالرغم من بلورته لزمنه الخاص الذي يستحيل، في فصول الرواية العشرة التالية لفصل البداية الاستهلالي، إلى نوع من الزمن الملحمي المعكوس الذي يدير فيه ملحمته التهكمية للصراع بين البشر والكلاب وقد اقتسما اليوم بينهما، فأصبح للكلاب مملكة الليل، وللبشر مملكة النهار كما هو الحال في الكثير من المجتمعات التي تسيطر فيها الكلاب وتتحكم٠

وقد تكاتف البشر مع الشيخ متولي، وتآزرت الكلاب بالطبع مع كلب الشيخ متولي، وأعلنت الحرب التي أصبح لها قواعدها وحدودها٠ وتخلقت من خلال هذه الملحمة التهكمية لعبة تبادل الأدوار التي يستحيل فيها البشر إلى كلاب يعضون بشراسة، كما عض الشيخ متولي الكلب، وترك في وجهه آثار العضة وندوبها، بينما تكتسب الكلاب وعي البشر ومكرهم، فيعب الكلب الذي وقع في فخ سمام الكلاب ماء الترعة ثم يتقيأه في عملية غسيل معدة عبقرية، يفلت بعدها من شر السم والسمام، (ص 26) ويعلن مع رفاقه الحرب على البشر فلا فرق بين الاثنين، ألم يحفل تراثنا بالكتب التي تتغنى بـ(فضل الكلاب على من لبس الثياب). ( 2)

وتكشف فصول الرواية كذلك عن بنية هذا المجتمع الطبقية، وعن علاقات القوة فيه أثناء هذه المواجهة ومن خلالها، فليس أقدر من لحظات الخطر على تعرية بنية التراتبات الاجتماعية وعلاقات السلطة في أي مجتمع٠ فما بالك وقد استحال الخطر إلى حرب ضروس لا مناص من خوضها، حرب تقدم لنا الرواية تنويعات عديدة على لحنها الرئيسي داخل بيت الشيخ متولي نفسه بين الشيخ وزوجته المتمردة الحرون، وبين العمدة وشيخ البلد ومن يتعرض لعسفهما، وبين شيخ الجامع وسكان القرية، وقد استغل الأحداث ليزايد عليهم بخطابه الديني وليقدم تفسيره التقليدي لغضب الله على عباده الجاحدين، وهل أعطتهم الحياة فسحة من العيش ثم جحدوا؟ ولكنه لا يفتأ يستنزل عليهم اللعنات فيديرونها بدورهم ضده٠ «بقى ده اسمه كلام يا شيخ قرد؟ اللهم أنزل مقتك وغضبك على هذه القرية! ينزله يا أخي على راسك وراس اللي خلفوك».(ص 51)

وتدير القرية المعركة بالرغم من كل صراعاتها الداخلية، خاصة بعدما تستحيل سترة عوض شتا، أول ضحايا المواجهة، وجلبابه الممزق إلى راية حرب مرفوعة على قهوة يوسف في مواجهة النخلة٠ وتحت العلم يجتمع لها مجلس حرب في مقهى يوسف يتذاكر دروس التاريخ وذبح محمد علي للماليك، وتحدي أحمد عرابي لسلطة الخديوِ الضعيف المستبد، ويقدم البعد التاريخي للخوف الذي سيطر وتعملق وما له من راد٠ ويعاود المجلس الانعقاد مرة أخرى ليضيف إلى البعد التاريخي، بعدًا آخر لا يقل عنه أهمية هو البعد الاجتماعي والطبقي من خلال جلسته الثانية التي تستعرض سواقط قيد القرية أو أكثر أهلها فقرًا، من بائع الملح، إلى مبيض النحاس، إلى بائع الحصر، إلى أحمد قويز الصرماتي الذي يرتق النعال، إلى ياسين الفران الذي شواه الفرن وقدده، وطه أبو حسين صعلوك القرية الذي يتردد على مجالس وجهاء المدينة ويتطوع لأذان الفجر بصوته الشجي، مع أنه لا يصلي٠ هؤلاء جميعًا تضطرهم حياتهم إلى عبور الخطوط الفاصلة بين مملكتي النهار والليل، وبين عالم القرية وعالم المدينة، فلا يعبؤون بالخوف ولا بالكلاب، لأنهم يدركون أنه ما عاد لديهم ما يفقدونه، وأن المدينة قد غيرت قليلًا من رؤيتهم للأشياء، وأن الآخرين الذين يستأثرون بخيرات القرية هم الكلاب الحقيقية كما يهتف طه أبوحسين: «الكلاب، الكلاب، هما دول الكلاب». (ص 98)

وبعد هذا البعد الاجتماعي الذي يربط الخوف بعملية التراتب الاجتماعي وصراع المصالح، تقدم لنا الرواية بعدًا آخر للخوف أو مصدرًا آخر له في حياة القرية، وهو الكبت الجنسي الذي تحررت منه الكلاب ولكن البشر يغبطونها على ذلك ويحاولون باستمرار تنغيص لحظات تحققها٠ فما أن تصحو القرية على كلبين ملضومين من عجزهما (ص 99) حتى تبدأ طقوس النهش والتعذيب ومحاولة الفصل بينهما دون تحقيق النشوة، والإمساك بهما وإلقائهما في بئر المصبغة أو في قلب المصرف٠ هذا الطقس يكشف لنا عن سر آخر من أسرار العداء، لأنه يعري لنا الصبية والكبار الذين يراقبون المشهد أكثر ما يقدم لنا نوعًا من الوصف المحايد لما دار، ويتجاوب مع الإشارة الدالة على الإحباط في قصة العلاقة بين الحمارة و«ملح» الذي يتهم بإقامة علاقة جنسية معها، وما أكثر ما دفع الحرمان الجنسي شباب الريف إلى مسافدة الحمير٠

كما تعقد نوعًا من التوازي بين فضيحة الكلاب وفضيحة الشيخ متولي المماثلة والتي انتهت بارتطامه بالشجرة وتورم جبهته في زبيبة صلاة ساخرة تثير الضحك٠ ثم تقدم لنا بتفصيل شديد (الفصل 11)(3) مشهد المواجهة الذي انتظرناه طويلًا بين الشيخ متولي والكلب الأقرط الذي يحمل اسمه، وقد اكتست دلالة جنسية واضحة لأنها تحدث في ليلة عرس الشيخ متولي، ولا يملك ترف التراجع أو حتى العودة للبيت لجلب العصا والفانوس٠ وينقض الشيخ متولي على الكلب، «كالثور قفز، كالكلب المسعور هو هو هو، غارزًا أنيابه في بوز الكلب، في أم رأس البوز الأسود تمامًا، في بؤرة النجاسة عضضت يا شيخ متولي».(ص115) بهذه العضة التي تركت ندبتين واضحتين في وجه الكلب تنقلب الأدوار٠ ويتغلب الشيخ متولى لا على الخوف وحده، وإنما على المحرم الديني نفسه الذي يربط الكلب بالنجاسة، وكان في طريقه إلى المسجد٠

و«من يومها والكلب لا يدخل قريتنا أبدًا، فقط عند الغروب تمامًا يلف على بابنا يستجدي، نلقمه الرغيف الهابط من خبزنا٠ فينقدنا الثمن نظرة امتنان وعرفان٠ وتحديقًا منا في بوزه عند آثار أنياب الشيخ متولي٠ ومن يومها والشيخ متولي الأعور يتحاشى أن ينظر في مرآة٠ فإن تصادف وحدث، امتدت منه يده تتحسس الذيل نصف الأزعر»٠(ص116) وكان من الممكن أن تنتهي الرواية هنا خاصة وأنها أكملت بذلك بنيتها الدائرية وجاوبت بتلك النهاية بعض أسئلة البداية وأشبعت توقعاتها٠ لكن النص سرعان ما يحيل هذا كله، في الفصل الأخير من الرواية،(4) إلى قصة داخل القصة وإلى معزوفة تتغنى بها القرية ويعزفها شاعر الربابة فيها، وكأن النص يريد أن ينداح الفني بالواقعي في فضائه ليتخلق من خلال هذا الاندياح البعد الرمزي والفلسفي للعمل كله٠

هوامش:

(1) عبد الفتاح الجمل، الخوف، القاهرة، مطبعة عبده وأنور أحمد، ٠1972

(2) هذا عنوان أحد النصوص التراثية القديمة عن الكلاب٠ وهو كتابٌ من تأليف أبو بكر بن المرزبان المتوفى عام 309 هـ.

(3) راجع الخوف، ص 105-116.

(4) راجع الفصل الثاني عشر من الرواية، ص 117-123.

**المصدر: مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 63