مأزق السرد العربي بين الكتابة والصناعة – طارق الشيباني

أزمة القارىء والمقروء

الجسرة – خاص

” كلّ فنّ لكافكا…هو إجبار للقارىء على إعادة القراءة ” هكذا وصف “ألبار كامو”، سرد “فرانز كافكا” النادر والذي رغم نُدرته تجاوز أزمة التاريخ وأزمة الكاتب نفسه، ليستقرّ كأيقونة أدبية في الذائقة، لا فقط الأروبيّة بل حتى العالميّة…

كافكا من الكتّاب، الذين طُمرت أعمالهم تحت ركام وحُطام مُخلفات الحرب العالمية الثانية وهو نفسه ككاتب أوصى بحرق جميع أعماله…ولولا الخيانة الجميلة لهذه الوصيّة، التي قام بها صديقه ماكس برود، لما عرف العالم اليوم، السيد” ك” ولما دخلنا كقرّاء “القصر” وعشنا “المحاكمة” وذُهلنا أمام “المسخ” …وهي الأعمال الأشهر لكافكا وبطله السيّد “ك”…

أقول هذا وأنا أطرح السؤال الحارق: لماذا تجاوز أدب كافكا كلّ هذه الصعوبات وكيف تسنى لسرده، أن يتجاوز السارد نفسه ويصل الى الناس؟

طبعا ليس في الأمر معجزة. عصر المعجزات ولّى منذ زمن بعيد. المعجزة الوحيدة هي الانسان…نعم هذا الانسان وفنّ السرد…

ولعلّنا، بهذا المدخل نلج عوالم سردنا العربي الحديث وحتى القديم ونقف أمام مأزقه أو مآزقه…

ـ 1 ـ مأزق البطل:

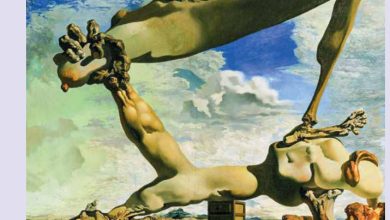

البطل الروائي. البطل الورقي والخروج من تحت عباءة “أخيل”

في أغلب الملاحم القديمة، شعرا كانت أوسردا، هناك بطل مغوار، بطل لا يُشقّ له غبار. بطل يقتحم قصر الجان وينقذ الأميرة. بطل يصرع الوحش والغول والأفعى ذات الرؤوس السبعة ويجلس على عرش السلطة. هناك بطل يتجاوز كل العراقيل والمخاطر والصعوبات ويفعل الخوارق وتحبّه كلّ النساء. هناك بطل يتحدى الآلهة نفسها في أعلى جبال الأولمب ويفتكّ قبسا من شعلة الحكمة ويتحوّل هو ذاته إلى إلاه أو نصف إلاه.

فقط مع سرد كافكا يبتدأ نوع آخر من الأبطال. يبتدأ السيّد ” ك”…

يدخل إلى غرفته مُخبران. يحققان معه. يراقبانه. يحملانه الى المحاكمة. البطل لا يدري أيّ جُرم ارتكب. لا يدري لماذا هذين الرّجلين في بيته ويقفان عند سريره وفي غرفة نومه. هو ليس لا يدري فقط ولكنّه أيضا لايقاوم. لايدافع عن نفسه. هو مدهوش. مُستغرب من تصرّفات البشر. من تصرفات الحكم والدولة. هو صامت يراقب ما يفعلون به. لم يحمل سيفا كأخيل أو إسفنديار أو حتى عنترة. لم يطر من النافذة كسوبرمان ولم يركب حصانا مُجنّحا…إنّه فقط ذلك الانسان، الذي يجب عليه، أن يذهب الى العمل كل يوم. أن يدفع الضرائب. أن يبكي حين تغادره حبيبته. أن يغيّر طريقه إن رأى الشرطي في نهاية الطريق أو يستظهر بهويّته فقط لأنّه يعبرالطريق. بطل كافكا يصل به الأمر في رواية “المسخ” إلى أن يتحوّل إلى خُنفساء حبيسة في الغرفة. خنفساء تموت من الجوع، لأنّها لم تعد قادرة على تناول طعام البشر. بطل ورقي يشبه كثيرا ما يعيشه الإنسان المعاصر في ظلّ القيم الجديدة للحضارة والممارسات الجائرة للسلطة على اختلاف أنواعها وأشكالها والمجتمعات على اختلاف عاداتها وتقاليدها.

بطل كافكا ليس سلبيّا، كما قد يتبادر الى الأذهان. وليس رماديّا قاتما، بل هو بطل العصر الحديث. بطل السرد المعاصر. شبيه به في أمراضه وعقده. شبيه به في انكساراته. شبيه به حتى أقصى المناطق المُعتّمة في لاوعيه. ولعلّنا نعود هنا إلى ما قاله كاتب رواية “الغريب” ألبار كامو” : “كل فنّ لكافكا…هو اجبار للقارىء على إعادة القراءة”…طبعا، فالسيّد “مرصول” لا يختلف كثيرا عن السيّد “ك”…على الأقلّ من حيث الجوهر والروح…”مرصول” لم يبك أمّه حين ماتت. لأنّها بكل بساطة أمّه هو وحده وليس مضطرا ليبكيها، حتى يعجب الآخرين ويقدّرون عواطفه. لم يبكها رغم أنّ ذلك كان يمكن له، أن ينقذه من حبل المشنقة. هذا الحبل الذي ما كان ليلتف حول رقبته، لو اعترف للراهب بمحبّته لله. هو أيضا إلاهه وحده ولايحتاج شهادة من الراهب على هذا الحبّ. يطلق السيّد “مرصول” رصاصات قاتلة على الرّجل العربي، فقط لأنّه هدّده بسكين وجهر عينيه بشعاع ضوء الشمس المُنعكس على حدّ هذا السكّين. لم يندم الغريب على عمليّة القتل تلك ولم يستغفر ولم يُعلن توبته، بل ذهب الى أبعد من ذلك، لقد اكتفى بتسمية الضحيّة “الرجل العربيّ” عبر كامل فصول الرواية، الامر الذي اعتبره النقّاد والقراء العرب نوعا من العنصريّة…

العنصريّة الحقيقيّة، التي أراد أن يعبّر عنها ألبار كامو في غريبه، هي عنصريّة حضارة وثقافة بأكملها. عنصريّة فرنسا وروح قانون فرنسي أسّس له “مونتيسكيو” منذ أكثر من قرن من الزمن، كان مستعدّا لأن يسامح القاتل لو استغفر ربّه وأعلن توبته أمام الراهب…المحاكمة الاخلاقيّة المتسرّعة للبطل الورقي من طرف بعض القرّاء هي دليل على لاأخلاقيّة القراءة، تلك القراءة التي لا تُعاد مرتين.

البطل الورقي لكافكا أو لكامو، هو بطل جديد مُخالف مُغاير. بطل سردي وحكائي لا يركب ظهر العنقاء ولا يحلّق فوق جبال الاولمب. بطل لا يصرخ غاضبا كأخيل:” هكتور…هكتور”، هذه الغضبة، التي ابتدأ معها التاريخ، تاريخ الملاحم والابطال والجبابرة…غضبة أخيل العظيمة…

بطلهما، يكتفي بدفع الضرائب والتألم من هجر الحبيبة والاستظهار ببطاقة الهويّة للشرطي على قارعة الطريق. بطلهما يشبه أيضا بطل أمين معلوف “الحسن الوزّان” في رواية “ليون الافريقي” وبطل الطيّب صالح “مصطفى سعيد” في موسم الهجرة إلى الشمال…بطل غادر عباءة أخيل واجترح لنفسه مسلكا آخر فوق الورق. مسلكا لم يعد يتحاور فيه الجبابرة عن بُعد ليصنعوا التاريخ، كما يحلو لفريديريك نيتشة أن يقول. لم يعد يطلق أخيل صرخته الهادرة ليتلقاها إسكندر الأكبر لتمرّ بحنّبعل وتصل حتى هتلر وستالين وكل هؤلاء الجبابرة سلبا أو ايجابا، صانعي التاريخ والمتحاورين به عن بُعد عبر القمم والأزمنة.

التاريخ يصنعه الآن أبطال ورقيّون من نوع آخر. نوع قد نكرهه، قد نحبّه أو نتعاطف معه أو نستغرب حتى من تصرّفاته…ولكنّه بيننا ومنّا ويتواصل معنا وعبرنا. تاريخ سردي جديد لابطال جُدد…أبطال هم روح هذا العصر وسمته المميّزة…

في رواية “ليون الافريقي” لأمين معلوف الكاتب اللبناني المهاجر، يحمل البطل حسن الوزّان أكثر من اسم. يحمل أكثر من هويّة . أكثر من لغة. أكثر من دين. أكثر من ثقافة. هو حسن المسلم المتحدّث بالعربية وهو يوحنّا دوميديتشي المسيحي المتحدّث بالايطالية وهو أيضا الغرناطي الفاسي الزيّاتي، المتحدّث بالقشتالية والعبريّة والتركيّة والبربرية واللاتينية والعامية الايطالية…هو كما يقول عن نفسه: “فأنا ابن السبيل. وطني هو القافلة وحياتي هي أقلّ الرحلات توقّعا…لأن جميع اللغات وكل الصلوات ملك يدي. ولكنني لا أنتمي إلى أي منها، فأنا لله والتراب وإليهما راجع في وقت قريب…”

بطل ورقيّ مُشكل، متعدّد، مضطرب، ممزوج، متشظي: غني وفقير، حرّ وأسير، متديّن وماجن، مختون ومُعمّد… بطل يقيم خارج التصنيفات والتنظيمات والمدوّنات، كما يقيم بداخلها وفي عمقها في الوقت نفسه.

هذا البطل وعبر السرد وفنّ الحكي، يضعنا في مأزق كبير. هل هو يتشكّل من خلال أفكاره أو من خلال عواطفه وردود أفعاله؟…هل هو متشكّل من علاقته بالله والمجتمع؟ أو هو شبكة من العلاقات تنطلق من ارتداءه لقبّعته الافرنجية لتنتهي بسجادة الصلاة؟ أم هو اجتماع هذا وذاك؟ ولماذا نحبّ على اختلافنا هذا البطل الورقي مع اختلافنا معه؟

هذا البطل لن يقترب مجرّد الاقتراب من قصرالأميرة ولن يواجه الغول أوالجنّ سواء كان أحمر أو حتى أزرق. هذا البطل في النهاية، لن يتغنّى بإسمه الأطفال في أناشيدهم في المدارس…

هذا البطل سوف نعيش خوفه وسوف يزعجنا تخاذله. سوف نشتمه لعجزه وقلّة حيلته. سوف نعاند فلسفته في الحياة وتخلّيه عن دينه وهروبه من وطنه. ولكنّنا مع ذلك، سوف نفرح لزواجه ونجاح بعض آماله. سوف نحزن لبعض إخفاقاته وسوف نعجب لشجاعته وخروجه من أزماته… سوف نتلذذ بما يأكله ونسترق النظر لجمال حبيبته.

هذا البطل هو جزء من ذواتنا وهو انعكاس لصورة من صورنا المتعدّدة في المرآة…ولهذا هو بطل.

في كتابه “خيانة الوصايا” أو”الوصايا المغدورة” يذهب الروائي والناقد التشيكي ميلان كونديرا إلى القول، أنّ فضل الفن الروائي على الانسان، يكمن في ذلك الفضول، الذي يخلقه فينا لمعرفة الآخر المختلف.

فنّ الرواية وعبر أبطاله الورقيين، يعلّمنا أيضا، أن الآخر المختلف عنّا، هو جزء من هويّتنا كإنسان. نحن حين نعاديه ونرفضه، فإنّنا آليا نرفض جزءا من ذواتنا ونتجاهل لبنة أساسية من اللبنات المكوّنة لهويّتنا وشخصيتنا ونعلن في النهاية الحرب على أنفسنا.

لا يمكنني أن أرفض حسن الوزّان أو أن أعادي مصطفى سعيد. لا يمكنني أن أشطب ملمحا هاما من ملامح شخصيتي. شخصيتي هذه، التي يقولها الطيّب صالح في “موسم الهجرة الى الشمال” عبر بطله مصطفى سعيد:”… ولكن إلى أن يرث المستضعفون الأرض ، وتُسرّح الجيوش ، ويرعى الحمل آمناً بجوار الذئب، ويلعب الصبي كرة الماء مع التمساح في النهر ، إلى أن يأتي زمان السعادة والحب هذا ، سأظل أنا أعبر عن نفسي بهذه الطريقة الملتوية…”

أو يقولها ليون الافريقي:” …ماذا ربحت؟ ماذا خسرت؟ ماذا أقول للديّان الاعظم؟…لقد أقرضني أربعين عاما..بدّدتها…”

ويعود السؤال مرّة أخرى حارقا مُمضّا.

لماذا استمرّ هؤلاء الأبطال دون غيرهم أو على الأقل، أكثر من غيرهم؟ لماذا في سباق الحواجز والمسافات الطويلة هذا، يصل بطل كافكا الى الانسانيّة وبطل كامو والطيب صالح وأمين معلوف؟ ليتيه ويتعطّل الكثير من الابطال الآخرين في السرد العربي وخاصة الحديث منه؟

نحن طبعا لن ننكر أبطالا ورقيين آخرين في السرد العربي الحديث من أمثال “سي السيد” أحمد عبد الجواد للأديب نجيب محفوظ أو محسن المصري في رواية عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم أو مريم سيدة المقام لواسيني الاعرج أو المغربي محمد شكري وخبزه الحافي أو زكريا المرسليني للكاتب السوري حنّا مينا أو حتى زكي الدسوقي بطل عمارة يعقوبيان لعلاء الاسواني…وغيرهم بالمئات وحتى الآلاف…

ولكن يبدو أن “هاري بوتر ل” ج. ك. رولنغ” الكاتبة البريطانية، قد تفوّق على الجميع…

ـ 2 ـ مأزق الصناعة:

“هاري بوتر” وصناعة القارىء والمقروء:

هاجرت من وطني تونس منذ ما يزيد عن العشر سنوات، لأستقّر في مدينة مونيخ جنوب ألمانيا، وهي مدينة صغيرة يقلّ عدد سكّانها عن الملوني نسمة وذلك طبعا مقارنة بالمدن الالمانية الكبرى الاخرى، مثل برلين أو هانبورغ في الشمال. وخلال هاته العشرية عشت حدثين مهمّين، علقا بذاكرتي…

سنة 2008 وخلال احتفالات رأس السنة الميلادية في مونيخ وهي فترة زمنية تمتدّ لأسبوعين لا أكثر، بيع في فرع واحد من سلسلة مكتبات تعرف باسم “هوغل دوبل” من الكتب وخاصة الروايات، ما يفوق ما بيع في جميع مكتبات الوطن العربي طيلة سنة كاملة. هذا هو الحدث الاوّل أما الثاني، فهو كاتب ألماني شاب بالكاد بلغ العشرين من عمره، فهو الذي قد صنع الحدث. أذكر يومها أني ذهبت الى المكتبة. كانت الشرطة تطوّق المكان وتنظّم الجمهور المتدافع لاقتناء كتاب صديقنا الالماني الشاب. الجمهور تتراوح أعماره بين السادسة والخامسة عشر لا أكثر. أغلبه جاء مصحوبا بوالده أو والدته حتى لا يتيه ويعرف طريق العودة الى البيت. نحن لن نقيّم جودة محتوى الكتاب من عدمها. هو أغلب الظنّ، فكرة طريفة، قام صاحبها بكتابة أو جمع ما يمكن، أن يتبادله الشباب من رسائل عبر الهواتف المحمولة…ولكن ما يجب أن نتوقّف عنده، هو ذلك الاقبال على شراء الكتاب من طرف جمهور الاطفال. جمهور الغد، هذا الذي حمل في يده دفاترا واقلاما مُلوّنة وأمنيته الوحيدة، أن يحصل على توقيع من الكاتب، بعد إن اشترى الكتاب…ثقافة الذهاب الى المكتبة واشتراء كتاب، هو ما سوف نتوقّف عنده لدى هؤلاء الأطفال…كيف يحدث هذا؟ أو كيف يُصنع هذا؟…

أن تقرأ لطفلك كتابا قبل أن ينام. أن تجعل من حكاية الجدّة العجوز صورا برّاقة زاهية الألوان جميلة، مرسومة على الورق وترويها لطفلك، الذي لم يتعلّم بعد الكلام، فأنت قد بدأت في صناعة القارىء والمقروء. هل ينقصنا هذا في أمّة إقرأ؟

طبعا ينقصنا وبشكل فادح…

ينقصنا إلى حدّ وصول كتابة الشاعر الراحل التونسي “الصغير أولاد أحمد” لمقالة ساخرة في مجلّة الملاحظ، بعنوان “العودة المدرسيّة”…وأطرف ما ورد في هذه المقالة العبارات التالية:” مع بداية الخريف يعود الجميع الى المدرسة. الأطفال والمعلمون والأساتذة يعودون الى المدرسة. وحدهم الشعراء والكتّاب لا يعودون الى المدرسة…إنّهم يذهبون الى المقاهي…”

كتّابنا أنفسهم نادرا ما يقرؤون. أصحاب دور النشر عندنا لا يقرؤون. هم تجّار من الدرجة الثالثة. يطبعون الكتاب وكأنّهم يطبعون بطاقة دعوة لحفل زفاف أو حفل ختان. مقابل باهظ وبضاعة رديئة. شركات الاشهار، التي تروّج لحفّاظات الاطفال أو حتى حبوب الفياغرا، تقوم بعملها أفضل بأشواط من تلك التي تروّج أو تسوّق للكتاب…يتحوّل عندنا فعل الكتابة إلى فعل سيزيفي، يدفع فيه الأديب أو الروائي صخرته حتى أعلى الجبل، لتخور قواه قبل أن يبلغ القمّة، فيتدحرج ثانية عائدا الى القاع، فعن أيّ صناعة نتحدّث؟

نحن نمتلك الفضائيّات والقنوات والانترنات ولكن لا نصنع الثقافة ولا نصنع الكتاب. نحن نصنع الفقهاء. نصنع رجال السياسة. نصنع قادة الاحزاب والزعماء. نصنع العرّافين والمشعوذين. نصنع كل شيء ما عدا الكاتب والكتاب. نصنع كل شيء ماعدا القارىء والمقروء…

يعاني الكتاب أيضا من أزمة أخرى، وهي المنافسة التي خلقتها أجهزة الكمبيوتر والانترنات وصفحات التواصل الاجتماعي. الكتاب الورقي أصبح مهدّدا وتهدّد معه السرد الجميل، الذي كان يتابعه القارىء الشغوف بعينيه متسلقا الحروف والكلمات حتى نهاية الجملة، مقلّبا الصفحات الواحدة تلو الاخرى، متشوّقا لما تخفيه الأوراق…

ولكن إلى أيّ مدى يصحّ هذا القول؟

أصعد هنا في ألمانيا في الحافلة والقطار ووسائل النقل العمومي، صحيح هناك من يحمل في يده هاتفا نقّالا أو تابلات، ولكن مسافر من كل ثلاثة مسافرين على الاقل، يحمل بين يديه كتاب. أدخل المكتبات، فأجدها مزدحمة كأسواقنا الشعبية…يصل الامر ببعضها الى استئجار عربات أمنية خاصة مصفّحة، لتحمل الاموال الى البنوك وذلك كلّ مساء…

إنّهم يقرؤون ويشترون…هناك صناعة للكتاب وهناك ثقافة صُنعت عبر الأجيال من أجل اشتراء الكتاب…هل نمتلك نحن العرب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة أكثر من الغرب؟…لا أعتقد…ولكن كلّ ما اراه، هو شباب عربيّ، يكاد ينسى جوع البطن وعطش الحلق، وهو منغمس ببلاهة في شاشات الهواتف المحمولة…

عندما صدر كتاب هاري بوتر للسوق، بيعت منه ملايين النسخ في أمريكا وحدها. وبعد صدور العدد الثامن والاخير والذي ورد في شكل مسرحية، فقد تجاوزت مبيعات الكتاب مبيعات الكتاب المقدّس نفسه، الذي زاحمه في وقت سابق كتاب”الخيميائي” لباولو كوهيلو…

ليس في الأمر ضربة حظ. ليس في الامر معجزة. كل ما في الامر، عمل دؤوب ومجهود مستمر لصناعة كتاب مقروء ورأس قارئة ومنذ البدء…نحن أو أطفالنا ربما نكتفي بمشاهدة الفيلم ولكن هم وأطفالهم يشاهدون الفيلم ويشترون الكتاب…

السرد العربي يعيش مأزقا من حيث المحتوى ومن حيث الشكل ومن حيث الوضعية الحضارية والبنية العقلية للمواطن العربي من الأساس ومنذ أزمنة بعيدة…ما علينا فعله هو الاستثمار في الكتاب والكاتب أيضا. استثمار ربّما هو الآن في أرض بور قاحلة…ولكن مع الزمن سوف يأتي أكله. يجب أن ننسج على منوال الآخرين…لأن الحكمة تقتضي أن نغيّر المنهج ونستبدل السبيل…

السرد العربي بين الاسلوب والقراءات الحديثة:

موسم الهجرة الى الشمال نموذجا:

لماذا الطيّب صالح؟ ولماذا مصطفى سعيد؟

ينقسم الفلاسفة والمفكرون إلى نوعين. نوع يشبه العناكب. عناكب تعمل دون كلل. تنسج خيوط العقل وتحيك شبكة الأفكار. عمل عضلي يتطلب الكثير من المثابرة والصبر. أما النوع الثاني، فهم الصقور. صقور تحط فوق أعالي القمم. تراقب وتشاهد بعيون ثاقبة، ثمّ تنقضّ وبسرعة على كبد الحقيقة وتختطف شعلة الحكمة من يد الآلهة. يدخل في هذه الخانة فريديريك نيتشة وسيجموند فرويد وكارل ماركس، كلّ في ميدانه وكلّ حسب تخصّصه ويدخل معهم الطيّب صالح. صقر سوداني ينقضّ على السرد العربي من أعلى. يمزّق كبد الاسلوب القديم. يحدث رجّة وشرخا في نسق الحكي. يهزّ هزّا عنيفا تسلسل الحدث ويغيّر ملامح البطل تغييرا كليّا وينفخ نفسا عميقا في رئتي الكتابة لتستمرّ في الركض الى الامام، بعد أن كادت تتقطّع أنفاسها.

ـ موسم الهجرة الى الشمال بين صرامة الدرس وانطلاق الفراشة:

يولد النص الابداعي شعرا أو نثرا، كما يولد رضيع هشّ. يحتفي به القرّاء ويزورون سريره المزيّن بأجنحة الملائكة و قرون الآيائل. ينمو شيئا فشيئا فوق رفوف المكتبات وعلى أعمدة الجرائد وفوق شاشات الاعلام. عندما يشتدّ عوده ويستوي واقفا على قدميه، يأتي النقّاد والدارسون حاملين معهم حقائبهم السوداء المخيفة. تلك الحقائب الممتلئة بترسانة مرعبة من أدوات التحليل والتفكيك والتشريح والنقد والدرس والغربلة. أدوات جراحة تطوّرت بشكل فضيع مع تطوّر وسائل النقد الحديث وتعدّد مدارسه وتنوّعها.

أنا بصراحة، لا أستطيع التعامل مع هذا الكيان الحيّ، بل المفعم بالحياة والمزدحم بها حتى الصخب ـ نص الهجرة الى الشمال ـ كما يتعامل جرّاح بمبضعه البارد الرهيب مع جثّة محايدة.

كلّ ما سأفعله، أنّي سوف أجعل من الموسم المهاجر يثرثر قليلا مع رولان بارت. يجالس جوليا كريستيفا في مطعم صغير في أزقّة باريس الخلفيّة ويقرع كأسه بكأس تودوروف شاربين معا نخب الأدب ونخب فنّ الحكي الجميل.

1 ـ موسم الهجرة الى الشمال يثرثر مع رولان بارت:

“وحينئذ سوف تنقلب اسطورة التوراة الهرمة رأسا على عقب ولن يكون اختلاط اللغات بعد ذلك عقابا. بل إنّ تعاشر اللغات وعملها جنبا الى جنب سيدفع الذات الى بلوغ مُتعتها. فلذّة النصّ هي بابل السعيدة”

المعروف عن رولان بارت، هذا الفرنسي النزق، كما يحلو لبعض زملائه أن يصفوه، أنّه يغيّر أسلوبه وطرائقه ومجالات بحثه، كما يغيّر المرء حذاءه. إنّه يكتب في كلّ شيء: الاشهار، الدعابة، فتاة الغلاف، النص الديني، الصورة والايقاع والصوت، اللسان واللغة…لا يمكن حصره في مجال أومستوى أو بنية أو حتى مدرسة…وحين قيل عنه :” أنّ كلّ مجال بارت، هو النص” فقد كانت تلك هي الورطة بعينها، لأن النص هو المجال الأرحب، هو مجال تنضوي تحته كلّ المجالات. النص ينطلق من الطبيعة ليصل الى الورقة. ينطلق من اللغة الكيميائية للحشرات وأحفورات الكائنات المنقرضة مارّا بالهيروغليف والخط المسماري وحبر الحروف، حتى يستقرّ في نقاط الضوء للكمبيوتر وللعالم السبراني اليوم. إنه سيميولوجيا، تتشظى وتتجمّع وتنثني وتحيط بنا من كل الجهات وتخترقنا أيضا من كل الجهات.

وهنا يشتغل بارت. يشتغل على خصائص النص. ولكن ثمّة ثيمة تجمع أشغاله أو تكاد تكون القاسم المشترك بين جميع مجالات بحوثه. ألا وهي اللذة. لذّة النص.

هذه اللذة التي سوف نسعى الى وصفها في نص الطيب صالح. وأقول وصفها وليس تعريفها و تقديمها في شكل قاعدة أو نظام، لأن بارت نفسه يقول: “اللذة تأتي هكذا، إنّها حضور من غير سؤال ووجود يعمّ كلّ شيء…تأتي بقدح زناد الروح، فلا يدركها إلاّ من تحرّر من نفسه جسدا ودخل في نفسه نصّا”.

في موسم الهجرة الى الشمال، لا توجد لغة بل توجد جمهرة من اللغات. لغة مصطفى سعيد ولغة جدّه ولغة بنت مجذوب ولغة جين موريس. لغة الشمال ولغة الجنوب. لغة الثلج ولغة الرمل. لغة يرحل بها البطل عبر اجساد النساء ولغة اخرى تصدم روحه بروح أمرأة أحبّها وقد تكون أحبّته وكرهته. لغة النص ليست لسانه، هي فكره وثقافته ومرجعيّاته. هي بيئته من بشر وشجر وحجر. هي نصّه وسيمياؤه وضوءه وحتى ظلال كهفه الافلاطوني. هي في النهاية تلك الكيفية، التي سرد بها الطيب صالح صخب الحياة في لندن وهدوء شجرة الجميز يزرعها الجدّ، فتنمو ببطء وثبات على حافة نهر النيل في قرية في السودان. هي لغة قسمت ظهر لغة التوراة المقدّسة وقلبتها رأسا على عقب وتعدّدت مفلتة من العقاب…بل خلقت لذّة النص. خلقت بابل سعيدة…

“مصطفى سعيد يا حضرات المحلفين إنسان نبيل استوعب عقله حضارة الغرب ، لكنها حطمت قلبه ، هاتان الفتاتان لم يقتلهما مصطفى سعيد لكن قتلهما جرثوم مرض عضال أصابهما منذ ألف عام…”

في هذه الجملة القصيرة من السرد وحدها، تتجمهر اللغات. تتجمهر الحضارات وتتعدّد زوايا النّظر. كلّ يقيس بمقياسه وكلّ يكيل بمكياله. لغة محامي الدفاع عن مصطفى سعيد هي مستوى من اللغة يختلف حتى عن لغة سعيد نفسه، فهو يرى نفسه مذنبا، يقترب من لغة “العطف المسيحي” ويقترب ربّما من لغة ورؤية معينة لمثقفي الغرب اليساريين. يتعارض في نفس الوقت مع لغة وثقافة فئة أخرى من الغربيين.

كل تلك اللغات وكل تلك الثقافات والبيئات ومستوايات الخطاب، يجمعها الطيب الصالح في قاعة محكمة في لندن. يجمعها في جملة عابرة ويمرّ.

تبلغ اللغة أوج اختلاطها وتتعدّد وتفلت من عقالها كوسيلة لايصال المرجعيّة الثقافية والدينية للطرف الآخر من الخطاب أو ما يعرف بالمتلقي، في شخصية بنت مجذوب، وهي تقول:” خمرة النصارى هذه رهيبة…” وتروي مغامراتها الجنسيّة أمام مجموعة من الرجال، بمن فيهم حتى الجدّ المتديّن للراوي.

كسر بذلك السارد مفهوم المرأة السودانية في قرية معزولة على ضفة مجهولة من ضفاف النيل. قرية مسلمة. تتكلّم لغة مسلمة. تعيش وتموت بطريقة وأسلوب مسلمين. يكمن جمال هذه الشخصية لا في كونها متحدّية رافضة كافرة بالأعراف والنواميس، بل يكمن في أنّها تمرّ بدعة. تمرّ كزورق ورقيّ خفيف يصنعه طفل مشاكس حرّ، عابرة نهرالسرد. عابرة اللغة. عابرة كما يعبر بيت شعري لعمر الخيام من رباعيّاته العصور بدعة، في حين يعلق علمه وبحثه الفلكي في كتب الاختصاص . بطلة الحكاية تشبه في هذا الحكي لونا آخرا مختلفا على قماشة رسم. لونا لا يشعرنا بالنشاز بقدرما يشعرنا، أنّه لولاه لما انتبهنا إلى اللوحة بأكملها من الأساس. بنت مجذوب، لغة تفلت من معاجم الفقهاء وتعكس الاخلاق الرفيعة للحكاية، حيث يترفّع السارد الجميل عن محاكمة أبطاله. هو فقط يسردهم…والقارىء، الذي يحاكم بنت مجذوب ويعتبرها شخصية لا أخلاقية، فهذه هي في الحقيقة أخلاقه هو أو أخلاق قرائته.

سوف تفلت لغة بنت مجذوب من لغة التوراة المقدّس. سوف تعاشر اللغات الأخرى في السرد وتعمل معها جنبا الى جنب. سوف تدفع بالذات الى بلوغ مُتعتها.

يتحدّث بارت أيضا عن قشعريرة المعنى. هذا المعنى، الذي لا يفلت من العلامة الصوتيّة، بل ينبع منها ويحتويها كما تحتويه. وقد يقابله تعبير آخر قديم جميل لعبد القاهر الجرجاني: ” معنى المعنى”.

الكلمات بما هي أصوات تحمل في ذاتها معنى جماليّا. معنى اعتبره النقاد القدامى مفارقا للصوت واعتبروه صورة مستقلّة اعتباطية يخلقها اللسان وتتبناها اللغة، ليتحوّل مع بارت الى كلّ لا يتجزّأ يكمن جماله أو تكمن لذّته في شكله وفي معناه ممتزجين. ليس هناك مسافة بين الدال والمدلول. كلّ ما هناك أصوات وعلامات وصور يدرك المرء معناها في ذاتها وأشكالها وموسيقاها.

في سرد الطيب صالح هناك جملة تتكرّر” شنّي يعرف متى يلاقي طبقه”. هذه الجملة أشبه باللازمة الموسيقيّة في المعزوفات العظيمة. يكرّرها السارد كل مرّة، مُلحقا إيّاها بجمل تسبقها وأخرى تليها، فتتحوّل الى ما يشبه الايقاع العروضي، ولكن في نص نثري. هي كمجموعة من غرزات الخياطة، تربط فقرة من الألحان باللحن الذي يليها. ويتحوّل النص المنثور بذلك الى نصّ موسيقي لا نمسك فيه بالمعنى، بقدرما تعترينا قشعريرة المعنى ويُقذف بنا الى متعة النص، كنص في حدّ ذاته. نص هو كل مجال بارت وهو كلّ جمال موسم الهجرة الى الشمال.

2 ـ موسم الهجرة إلى الشمال يجالس جوليا كريستيفا:

“النص الأدبي خطاب يخترق حاليّا وجه العلم والايديولوجيا والسياسة ويتطلّع لمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها…”

لايمكننا فعلا قراءة “موسم الهجرة الى الشمال” بمعزل عن علم السياسة وعلم الرأي والفكرة، سواء كانت ذات خلفية دينية أو اجتماعية أو ثقافية إجمالا. لا يمكننا قراءته بمعزل عن الايديولوجيا.

الخطاب الأدبي للطيب صالح في هذه الرواية، يموج بالأفكار والآراء. يضجّ بالرؤى ويزخر بالمعاني ويتطلّع لمواجهة كل شيء وفتحه واختراقه واعادة صهره من جديد. أفكار تحملها الشخوص وتعبّر عنها. تعبّر عنها سواءا عن طريق الحوار المباشر أو عن طريق مواقفها أوالأفعال، التي تضطلع بها كفواعل سرديّة في النص. آراء مصطفى سعيد في الله والدين والجنس والوطن والمرأة وحتى الشعر والزراعة… أوآراء بنت مجذوب والجدّ وود الريّس…موقف جين موريس أو ايزابيلا سيمور أو آن همند، التي كتبت في ورقة قبل أن تنتحر:” مستر سعيد…لعنة الله عليك”…أو أمّ مصطفى سعيد ذات الوجه الغائم الخفي، الحاضر والغائب في نفس الوقت وهي تقول لطفلها :” تلك حياتك وأنت حرّ فيها” وودّعته دون قُبلات أو عناق أو دموع، ليرحل عنها وهو لايزال بعد طفلا…آراء الرواي نفسه والذي هو في هذه الرواية، فاعل سردي على درجة كبيرة من الأهميّة. راوي عليم ومرن، فهو من ناحية يمسك بخيوط الحكاية وغير متسلّط على نصّه من ناحية أخرى، يفتح للقارىء مجالا للمشاركة ومجالا للتخمين في الحدث والتفكير فيه. يحيك نثره عبر شذرات حديث من هنا وهناك من خلال شخصيّات عابرة ولا يُحاكم أخلاقيّا أيّ أحد…راوي قد يضطرب أيضا ويدخلك في ذاته، فتتفاعل معه وتقاسمه حيرته أو حتى سخطه…”تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعجة، أنّ مصطفى سعيد لم يحدث اطلاقا وأنّه فعلا أكذوبة أو طيف أوحلم أوكابوس…”

يذهب البعض، في موقف متسرّع من رواية “موسم الهجرة الى الشمال”، الى اعتبارها ببساطة عملا أدبيّا، أراد من خلاله الكاتب، أن يصف صراع الحضارات وصدام ثقافة الجنوب بثقافة الشمال. الأمر أعمق من ذلك بكثير. الامر هو بحث وحفر في ذات الانسان. هذا الانسان، الذي تسعى كل العلوم والفنون إلى معرفته والاحاطة بأحاسيسه وأفكاره ومشاعره والحفر في جوهر عقله وروحه وجسده. كل الفنون والعلوم النفسية والجسدية، ما حاولته عبر تاريخها الطويل وممارستها للانسان، هو معرفة هذا الانسان. كلّها تنطلق منه وترتدّ إليه. كشف لنا سيجموند فرويد عن لاوعيه، ليكشف لنا فريدريك نيتشه عن لاأخلاقه الكامنة بالذات في أخلاقه وتذهب أعمال ديستوفسكي في أغلبها الى وصف تفاصيل حياته وأفكاره وردود أفعاله الأكثر شذوذا والأقلّ توقّعا.

ابتسامة لوحة الجوكندا الغامضة الغريبة، يعبُر جمالها العصور واهتزاز الألحان في سمفونيّات بتهوفن وباخ لا زالت الى اليوم، تحتكر ألق المسارح في النمسا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا… ولازالت أعمال بازوليني وفلليني السينمائية تفتك ضوء الشاشة الكبيرة. كلّها فنون بحثت في الانسان. إنطلقت منه وارتدّت إليه. هذه الأعمال لم تعطنا اجابة وجمالها يكمن في السؤال. يكمن في هذا البحث المتواصل والطويل لمعرفة الانسان.

“موسم الهجرة الى الشمال” لم يقدّم تعريفا لانسان الشمال، كما لم يقدّمه الى انسان الجنوب. الرواية لا تروي قصة صراع الحضارة. الرواية بحثت وحفرت واكتفت بأن روت. لم تنتصر الى هذا على حساب ذاك. وهذا الأمر أبعد ما يكون عن أهداف السرد عند الطيّب صالح. من يعتبر شخصية بنت مجذوب مختلفة أو تقف على طرف نقيض من شخصيّة جين موريس، فهو لم يفهم فن القصّ ولم يفهم الفكرة أو الخطاب الأدبي المُخترق للسياسة والايديولوجيا والذي يروم اعادة صياغتها، كما تقول جوليا كريستيفا. تشبه هاتين الشخصيتين حجرا كريما صقله الكاتب من الجهتين. صقله طولا وعرضا. صقله من الوجهين، ليبحث ويعبّر عن الانسان، كما تفعل كل العلوم والفنون الجميلة…

“…وبما أنّ النص يخلّص الذات من تطابقها مع الخطاب ويهشّم عبر هذه الحركة {…} خارجا معيّنا…وبما أنّه وليد خارج واقعي ولا متناهي في حركته الماديّة ولأنّه يدمج “متلقّيه” في تركيبة ملامحه، فإنّه يبني لنفسه منطقة لتعدّد السمات والفواصل…هذه الممارسة تخلّصه من كلّ تبعيّة…”

قرأت رواية موسم الهجرة الى الشمال في مراحل مختلفة من عمري. قرأتها في مراهقتي وقرأتها عند تخرّجي من الجامعة وأقرؤها اليوم، بعد أن سافرت الى بلاد الشمال. في كلّ مرّة ثمّت إحساس باللذة والجمال، يختلف عن الذي سبقه. أو لنقل كلّ مرّة يتطوّر هذا الاحساس ويصبح أكثر قدرة على استيعاب النشوة. نشوة نص سردي يتعمّق في خط موازي لتعمّق ملكات العقل واتساع معلوماته وتجاربه. إنّه نص يفلت من الواقع، الذي تفرضه الذات القارئة في كل مرحلة من مراحل عمرها. إنّه يهشّم ذلك التطابق، الذي ترومه تلك الذات بينها وبين الخطاب، فكلنا نقرأ وكلنا نسعى للبحث عن ذواتنا في النص ونسعى الى ادماجه فيها. ما نجح فيه الطيب صالح هو مجاراة الواقع في حركته الماديّة اللامتناهية. تلك الحركة يستحيل ايقافها أو كبح جماحها أو حتى توقّع خطوتها التالية. هذا بالضبط ما بناه السرد عبر الرواية وتمكّن من ادماج متلقيه في تركيبة ملامحه، فهو منطقة نصيّة متعدّدة السمات والفواصل.

نعتقد نحن كذوات قارئة، أنّنا ملكنا الخطاب وحوّلناه الى جزء من ملامحنا وهو في النهاية تبيع لنا ولكنّنا في الحقيقة ” نضاجع شهابا ونمسك سرابا…” …هذه الممارسة السرديّة هي ما خلّصت الرواية من كلّ تبعية كما تقول كريستيفا، بل جعلت من ذواتنا القارئة هي التبيعة…

تتبعنا مصطفى سعيد في المراهقة وتماهينا معه أو تمنيّنا أن تكون لنا كل تلك القدرة على الايقاع بالنساء، ثمّ تتبعناه في حياتنا الجامعية وتماهينا مع قدرته على العلم والتحصيل أوتمنيناها. بعد ذلك تساءلنا كيف لهذا النثر، كيف لهذا القصّ، أن يقذف بنا الى كل تلك المدارات المرعبة للقراءة والكتابة؟ كيف له أن يجعل منّا نقف ونطلّ على أسئلتنا الوجودية والثقافية الحارقة كما يقف المرء على حافة جُرف ويطلّ من فوقه؟…إنّه فعلا وكما قالت كريستيفا، منطقة نصيّة متعدّدة السمات والفواصل وكلّما نضجنا ونضجت عقولنا أكثر، كلّما انفتح هذا النّص ومنحنا سمة أو فاصلة جديدة من سماته وفواصله.

يشبّه ذلك ميلان كونديرا تشبيها جميلا. يشبّه النص بقطعة موسيقية، نعود ونستمع إليها في كلّ مرّة. هو أبعد ما يكون عن تلك الأشياء، التي نقرؤها صباحا ونلقي بها مساءا في سلّة النسيان.

“قد يفتقر النصّ الروائي في أحيان كثيرة الى النهاية الصريحة أو قد تكون نهايته غامضة أو خفيّة مفترضة. إنّ ذلك الغياب لا يزيد الاكتمال البنائي للنصّ إلاّ تأكيدا..”

تنتهي الرواية بإلتقاء مصطفى سعيد بجين موريس أخيرا على الفراش، وذلك رغم زواجهما منذ مدّة طويلة. العملية الجنسية بلغت ذروتها والبطل يغرس خنجره في صدر البطلة، لا على سبيل المجاز، بل يجري الامر على الحقيقة، فيسيل الدم وتموت جين ليُحاكم مصطفى…التقاء الجسدين وتوحّدهما كان في نفس الوقت انفصالهما وموتهما. ماهو المغزى وماهو المعنى؟

قد ينتهي البناء السردي في العديد من الأعمال بموت البطل أو البطلة أو حتى موتهما معا، ولكن هل هذا فعلا ما ذهب اليه الطيب صالح؟…

في اللحظة التي سلمت فيها جين موريس نفسها لمصطفى سعيد، أفلتت منه وبدون عودة. وفي اللحظة التي ظنّ فيها نفسه أنّه تملّكها، سالت من بين أصابعه كالماء يفلت من القابض عليه. هل هذه هي النهاية؟ لا طبعا…فهذا فقط جزء من النهاية…

يُعلمنا الراوي منذ بدايات السرد بموت جين موريس على يد مصطفى سعيد. يعلمنا بذلك عرضا، ثمّ يحوّلنا انتباهنا الى أحداث أخرى و حركة أخرى للحكي تجرفنا كتيّار قوي لا نستطيع له دفعا أو كبحا. ورغم ذلك تحتفظ النهاية بعنصر التشويق لديها، تحتفظ به مختفيا بين طيّات ثيابها وجُملها. نحن نعرفها مسبّقا ولكنّ لعبة الساحر، التي لعبها معنا فنّ الحكاية. لعبة حوّلتنا الى أطفال يُدهشنا خروج الحمامة ثانية ومُجدّدا من قبّعة الساحر…

نهاية أخرى للقصّة. وهي تلك التي يكتبها الراوي فعليا في سطره الأخير. تلك الصرخة:” النجدة..النجدة”

هذه فعلا، يمكن وصفها بالنهاية المفتوحة أسلوبيا. لا نقرأ بعد هذا السطر إلا كلمة واحدة “انتهت”. وندير ظهر الكتاب في محاولة يائسة، لعلّنا نجد ربّما شيئا آخر نقرؤه. شيئا آخر، ربّما قصاصة ورقة صغيرة مخفيّة تحت قطعة أثاث أو في درج ما أو خلف لوحة ما، كما وجد الراوي في غرفة مصطفى سعيد أشياء وتغافل عن أخرى ولكن لا أمل…وحينها نتذكّر بأسى، أن البيت قد احترق…

“النجدة…النجدة”…ولن ينجدك أحد…نهاية خفيّة غامضة مفترضة…ولكنّها، كما تقول كريستيفا:” نهاية لا تزيد الاكتمال البنائي للنص إلاّ تأكيدا”…

نهاية ثالثة للرواية. وهي أغلب الظنّ، أكثر النهايات ازدحاما بالمعنى وأكثرها شحنا بالدلالات. نهاية تجعل من القارىء والمقروء يتصادمان صداما مباشرا عنيفا ويقفان في حيرة من بعضهما البعض. يتبادلان النّظر ولايعرفان ما يفعلانه وماهي الخطوة التالية…ولكنّها تبقى أهمّ النهايات.

يجد الراوي كراسة مكتوب عليها ” قصة حياتي…مصطفى سعيد”. يفرح ونفرح معه ونقول في أنفسنا، سوف يفسّر لنا هذا البطل العالم ويريحنا من أسئلة الوجود. سوف يجيب على كلّ استفسارتنا ويشبع رغبتنا الملحّة في الأجوبة الكاملة المتكالمة، تلك الأجوبة، التي تجعل منا نملأ رؤوسنا وبطوننا بالحقيقة. فنغلق عيوننا ونسدّ آذاننا وننام…

ولكن الأميرة النائمة المقيمة بدواخلنا، لن تستيقظ هذه المرّة على قُبلة الأمير. سوف تسيقظ على ركلة عنيفة في مؤخّرتها…ركلة يكتبها الطيب صالح في هذه الجملة:” الى الذين يرون بعين واحدة ويتكلّمون بلسان واحد ويرون الأشياء أما سوداء أو بيضاء. أما شرقيّة أوغربيّة…”

ويقلب الرّاوي صفحات الكرّاسة، فلا يجد إلاّ البياض. لا يجد إلاّ الفراغ…وكانت تلك هي النهاية.

3 ـ موسم الهجرة الى الشمال يقرع كأسه بكأس تودروف:

“لو ساءلت نفسي اليوم، لماذا أحبّ الأدب؟ فالجواب الذي يتبادر عفويا الى ذهني هو: لأنّه يُعينني على أن أحيا…”

تنطلق رواية “موسم الهجرة الى الشمال” بعودة الراوي الى وطنه السودان، بعد سبعة أعوام قضّاها في أروبا في دراسة الشعرأو هي حياة شاعر انكليزي مغمور. عاد الى دفء العائلة والأشياء، التي لها “أصول وجذور” كالنخلة التي تضرب بعروقها في الأرض والأم، التي تحمل طبق الشاي والاخوة والاخوات، الذين يقبّلونك بصخب ويحتضنونك بقوة بين أذرعهم. ويزورونك في القيلولة القائضة دون سابق انذار.عاد من بلاد تموت من البرد حيتانها ويغلّفها الضباب. عاد من نسق وسرعة الزمن الالكتروني، ليمشي بطيئا مطمئنّا ومتابعا ايقاع خبب القافلة على رمل الصحراء، كما يحلو لدرويش ان يقول في جداريّته.

منذ البداية، يمسك الطيب صالح بأيدينا ويدخلنا إلى فناء البيت الدافىء للحكاية. ولكن الأمر لا يطول كثيرا. تبتدأ العقبة الاولى ويظهر الفاعل السردي الاوّل المنازع للراوي أو المكمّل له : شخصيّة مصطفى سعيد.

شخصية تبدو غامضة للوهلة الأولى ولكن سريعا ما يشرع الكاتب في تقشيرها، شيئا فشيئا، عبر فنّ القصّ. يبتدأ كما النحّات، مستعملا أصابعه القويّة وسكين النحت، ليطوّع الطين، فيرسم ملامح الوجه ويشكّل بنية الجسد وانثناءاته والتواءته… “فجأة تذكّرت وجها رأيته بين المستقبلين…رجل ربعة القامة، في نحو الخمسين أو يزيد قليلا. شعر رأسه كثيف مبيض، ليست له لحية وشاربه أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد. رجل وسيم…”.

ويستمر الوصف للشخصية عبر كامل فصول الرواية. يستمرّ النحّات في اضافة الطين وتشكيله. يستمر حتى آخر سطر ونكاد نمسك بالشخصية ولكن لا نمسكها. إنّها هنا قائمة بيننا واضحة جلية ولكنّنا لا نمسكها وهنا بالضبط ينتصر الكاتب على النحّات.

رأيت مرّة تمثالا لأم ترضع طفلا في بهو كنيسة قديمة في روما. كانت المنحوتة جميلة ومفزعة في نفس الوقت. الأم المرأة تحمل على ذراعها طفلا يمتصّ من ثديها اللبن وفي يدها دلو ومنجل، بدا لي ولست ادري لماذا، أنّه دلو من خشب رغم أنّه منحوت من البرونز؟ وتنظر الأم التمثال نظرة مؤلمة الى الأمام أو إلى الأفق. وقفت أمام المنحوتة مشدوها وراودني احساس مرعب، إنّها سوف تتحرك الآن وتذهب الى الحقل لتعمل. لكنّها بقيت ثابتة. وهنا ينتصر السرد. يتحرّك مصطفى سعيد، بل يراوغك كقارىء. أنت تنظر إليه وهو يتحرّك ويتقدّم ولا تمسك به. من قال إن مصطفى سعيد منحوتة من طين جميل؟ وتكمن فيه براعة النحّات؟ مصطفى سعيد يؤرقك حتى آخر لحظة في الليل. يؤرّقك حتى آخر لحظة في الحكي. كلّما حاولت أن أخضع هذه الشخصية لمبضع الناقد، إلا وكانت تفلت مني وتذهب الى الكتابة. تذهب الى الحياة. الكتابة هي الحياة أو كما قال تودوروف واصفا الادب وسرّ حبّه له “…لأنّه يعينني على أن أحيا”

ويستمر هذا الشيء. هذا الذي ندعوه سردا، في خلق الشخصيّة ويخلق عبرها الأفكار والتعاليم والنصائح والايدلوجيا ورحلة الجسد المبشّر باللذة والألم، ثم يخلق الروح ويستوي بشرا سويّا…

تتواصل الأحداث ويتواصل السرد ويختلط الحلم باليقظة، كما يختلط الحقيقي بالخيال وكما يختلط في النهاية الشمال بالجنوب. ويختلط الدال بالمدلول ويشتبك المعنى وتتيه العلامة وتنعدم ثنئايات سوسير ويتفكك داريدا مع تفكيكه. وتبقى في الأخير كأس يقرعها الراوي بكأس تودوروف على نخب الأدب.

في الرواية ليست فقط شخصية مستر سعيد وحدها المهمّة ولكنّها تكتسب أهميّتها من شخصيات أخرى محيطة بها شخصيّات تتشابك معها عن قرب كما عن بعد. شخصيات يعتبرها القارىء العابر شخصيات عابرة. الا انها شخصيات مهمّة وفواعل سردية، لاتنسج فقط الحبكة والعقدة ولكنّها تنجز الأسلوب. الأسلوب كثيمة أساسية في بناء الحكاية ولكن وهو الأهمّ، هو لغة الكاتب ونصّه.

“الأدب يفتح الى اللانهاية إمكانيّة هذا التفاعل مع الآخرين وهو إذا يثيرنا لا نهائيا”

تستوقفني هنا، النظرة العميقة التي يرى بها الكاتب التشيكي ميلان كونديرا فنّ الرواية بالذات، فهو يعتبره ممارسة لا تتوقف فقط عند عمليّة الكتابة، بل هي ممارسة طويلة للانسان عبر الانسان. ممارسة تبعث فينا الفضول لمعرفة أنفسنا من خلال الاخرين المختلفين. تعقد لنا تفاعلا مع الشخصيات الروائيّة، لا ينتهي أو لانهائي ومستمرّ باستمرار الحكاية. مستمرّ مادام ثمّت هناك فنّ الكتابة وفنّ الرواية.

لم ينته تفاعلنا مع شخصيّة ألكسيس زوربا للروائي اليوناني نيكوس كازانتساكيس أو مع “جون باتيست غروني” بطل رواية العطر للالماني باتريك زوسكيند، كما لا يزال مستمرا مع التلميذ ” ادسّو” ومعلّمه “غيّوم” ابطال “اسم الوردة” لامبيرتو إيكو أو مارك أليم بطل “قصر الأحلام” للألباني اسماعيل كاداريه أو البطل دينو في رواية “السأم” للايطالي مورافيا أو مع ابن القارح للمعرّي او مريم الصنّاع للجاحظ أو الاسكندري مع بديع الزمان الهمذاني …والقائمة تطول و لا تنتهي ويظلّ تفاعلنا معها “يثيرنا لا نهائيّا”…تفاعلنا مع الآخرين…هذا التفاعل، الذي يفتحه باب الأدب.

تشبه شخصيّة مصطفى سعيد، تلك الفراشة التي غادرت للتوّ خادرتها. أخرجت جناحيها من الشرنقة وانطلقت في فضاءات لم يعرفها قبلها النسق العربي في الكتابة. كلّنا ربّما ننظر بحسد لتلك الحريّة التي تحلّق بها الفراشة. تلك الحريّة التي كتب بها الطيّب صالح موسم الهجرة الى الشمال. حريّة اللغة. حريّة الاسلوب. حريّة الشخصية والحدث والحبكة. حريّة البداية وكذلك حريّة النهاية. تحطّ فراشة سعيد في اي مكان في الرواية وفي أي مكان في تسلسل أحداث فن القصّ. تحطّ بسلاسة وسهولة ودون تعقيد، تحطّ في البدء والنصف والخاتمة ونظلّ نتابعها بشغف ونتفاعل معها من السطر الأوّل حتى الأخير.

وفي تعريف آخر للأدب يقول تودوروف:” الأدب يزوّدنا بإحساسات لا تعوّض تجعل العالم الحقيقي أشحن بالمعنى وأجمل..”

علاقة شخصية جين موريس بشخصيّة مصطفى سعيد، تظلّ من أعقد العلاقات التي عرفتها كتابة الشخصية الروائية في فن القصّ العربي وأكثرها شحنا بالمعنى وتعدّدا للدلالة. قد يبحث البعض عن الاستراحة في تقييم هذه العلاقة ويعتبرونها نوعا من عنصرية نساء الشمال الاروبيّات نحو رجال الجنوب أو تصادم لثقافتين مختلفتين وانتهى الأمر ولكن هل تكره جين موريس مستر سعيد؟ هل تحبّه؟ هل غايتها فقط أن تذلّه؟…لماذا تعلّق بها سعيد دون غيرها من النساء رغم تجاربه المتعدّدة؟ لماذا اختارت أن يقتلها في ليلة الحب الرهيبة تلك بالذات؟ وهل جين موريس نوع منفرد من النساء أم هناك فعلا نساء أخريات على هاته الشاكلة، بقطع النظر عن عرق الرجل، الذي يعشن معه أو لغته أو دينه؟…كلّ هذا يشحن، حتى التوتّر الأقصى العالم، عالم الأدب، بالمعنى ويجعله أجمل، كما يجعل من كلّ إجابة لنا فخّا؟

“كل أحد يبدأ من أوّل الطريق والعالم في طفولة لا تنتهي…” يقول الراوي وهو يعترض بينه وبين نفسه على وصيّة مصطفى سعيد، كي يمنع ولديه من السفر…

” العالم في طفولة لا تنتهي” تعبير رائع. يقذف بنا مباشرة الى تلك المعاني والدلالات المتعددة، التي قصدها تودوروف في مقولته من أنّ الأدب يجعل من العالم أجمل وأكثر إمتلاءا بالمعاني، كما هو الحال بالنسبة لطفل يكتشف عبر ألعابه الدلالة والمعنى ويصنع جمال العالم.

وأختم هذا الفصل وأنا أرى الراوي والجدّ وود الريّس وبنت مجذوب، جالسين في بيت بسيط من بيوت السودان العتيقة الدافئة، يتجاذبون أطراف حديث مرح مشاغب منطلق وحتى جريء وقد جالسهم تودوروف يقرع كأسه بكأس موسم الهجرة الى الشمال ويصنعون جميعا من السرد والحكي، عالما أدبيّا جميلا مفعما بالحياة.