واقعية مسرح العبث ودراما الحلم

جرجس شكري

لماذا ارتبط مسرح العبث بعالم الأحلام؟ فهل كانت دراما اللامعقول هروبًا من الواقع إلى الحلم؟ هل أوحت بنية هذه النصوص للنقاد والجمهور بما تطرحه من جنوح نحو الغرابة لدرجة الإدهاش في تسييد هذا المفهوم؟ هل ساهمت الآراء التي أطلقها كتاب هذا النوع المسرحي في وضع دراما اللامعقول في عالم الأحلام بما تطرحه من روئ فلسفية حول العبث كنتيجة لغياب العلاقة بين السبب والنتيجة، والذي يعبّر عن وجود خلل في تفسير العالم؟ ربما كل هذه الأسباب وفي مقدمتها طبيعة هذه النصوص التي أحدثت صدمة قوية للذائقة حال عرضها، إذ شاهد الجمهور أعمالًا غابت عنها الرابطة المنطقية بين أجزاء العمل، مشاهد لا مرجعية لها في العالم الذي يعيشه المشاهد ويعرفه، فثمة معانٍ مضطربة أقرب إلى عالم الأحلام.

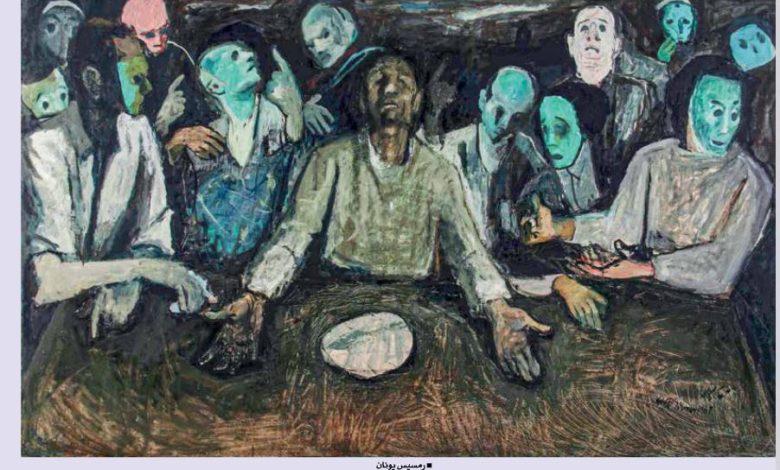

فإذا كان الحلم يتألف من صور لا من أصوات، من صور تعبّرعن شىءٍ ما، فإن دراما اللامعقول حوّلت هذه الصور إلى حوار درامي وشخصيات واقعية من لحم ودم، وذلك رغم تفكك الكلام وغياب الصورة المتجانسة وسيطرة البنية الدائرية التي تصور حالة الفوضى وجمود العالم، وهي نفس السمات التي تميز الحلم عن الواقع، فثمة ارتباط وثيق بين مسرح العبث وعالم الأحلام، ليس فقط للتشابه بين بنية الحلم وبنية هذه النصوص التي تتميز بغياب المنطق والحوار عن الحدث، وعدم التقيد بالقواعد وكسر الأعراف المسرحية، وعدم المطابقة مع الواقع في المكان والزمان وفي بناء الشخصية التي لا تشبه إنسانًا مجسدًا في الواقع، بل أيضًا اعتمد كُتاب مسرح العبث على الحلم بشكل مباشر في أعمالهم، ففي حوار مع يوجين يونسكو قال “1 الأحلام والكوابيس تمثلان مادة الكثير من مسرحياتى، ففي بعض الأحيان يستولي عليَّ شعور بأن الحياة كابوس كبير، ولست في حاجة إلى أن أشير إلى ما يقع في العالم كل يوم من كوارث وصراعات وعلاقات تجعل حياتنا أشبه بالكوابيس”. وفي كثير من مسرحيات يونسكو كوابيس يومية شاهدها في نومه، وكان دوره مجرد التسجيل وهذا ما حدث في مسرحية “اميديه أو كيف التخلص منه”، حيث رأى في منامه جثة ضخمة في البيت الذي كان يقيم فيه، وكان هذا الكابوس هو المادة الأولية التي خرجت منها المسرحية، ومن خلال هذا النص يصل إلى الذروة في توصيفه للإنسان في نسخته المعاصرة، وذلك حين تتضخم الجثة في المنزل حيث يعيش الزوجان مع جثة تتضخم بمعدل المتوالية الهندسية، وأعشاب فطرية تنمو وتتكاثر في المنزل، ومعارك تدور في الخارج، والزوجان يناقشان مسألة حيوانية تبدو تافهة، فما الجثة هذه؟ وإلى أي شيء ترمز؟ وفي النهاية تحطم الجثة كل شيء وتصعد، ودون شك ما شاهده يونسكو في الحلم مادته الأساسية مستمدة مما عرض أمام عينيه في عالم الحواس، إذ كان يفكر في الكوارث اليومية التي تعيشها البشرية، ووفقًا لفرويد: الحلم أيا كان ما يعرضه يستمد مادته من الواقع ومن الحياة الذهنية التي تدور حول هذا الواقع، مهما أغرب الحلم فهو في الواقع لا يستطيع على الإطلاق التخلص من العالم الواقعي، ويونسكو كان يعيش الواقع المأساوي، ولا يتخلص منه، يحلم بهمومه وقضاياه، ويقيني أنه كان يذهب إلى مخدعه وفي رأسه حلم ويقرر أن يكمله في سريره ويكتبه في اليوم التالي، وربما حياته كلها كانت حلمًا أو هكذا كان يفكر ويعيش، أو قل إن الدنيا كلها بالنسبة له محض حلم طويل، محاولًا الكشف عن خبايا النفس البشرية، وكل ما هو قبيح بداخلها من خلال عالم الأحلام الذي ترجمه إلى دراما محمكة الصنع، حيث ظل يونسكو في مسرحه يناقش الخوف والحقد والكراهية والموت والخيانة، يسأل هذا العالم عن طبيعة الإنسان التي ترغب في القتل والتدمير، ويبدي دهشته من الإنسان الذي يرفض السعادة والحب بمحض إرادته، وإذا كان البعض يرى أن فلسفة العبث تبدأ حين لا يستطيع الإنسان أن يجد إجابات لأسئلته العديدة، فيقيني أن يونسكو نموذج لهذا الموقف الذي تنطلق منه فلسفة العبث، فاللغة هي القاتل في مسرحية الدرس، حين فقدت طبيعتها وأصبحت أقرب إلى لغة الأحلام والكوابيس وتحولت إلى أداة للقتل، حيث قتل المدرس تلميذته المسكينة بالكلام/اللغة التي صارت أداة للتدمير، ففي الدرس اللغة تفقد طبيعتها والمدرس يفقد إنسانيته ويتحول إلى آلة تحفظ أرقامًا وحروفًا، وفي مسرحية الكراسي، تحل الكراسي محل البشر ويصير العالم مجموعة من الكراكيب، وفي مسرحية الخراتيت يفضل البشر الحيوانية على الآدمية ويتحول الجميع إلى حيوانات، ونص “تخريف ثنائي” لا يقدم فقط حكاية رجل وامرأة عاشا سنوات في خصام عائلي ونقاش حاد حول تماثل أو عدم تماثل السلحفاة والقوقع، ولكن يطرح الإنسان الذي فقد براءته، فقد ما هو إنساني وأصبح مجرد ماكينة ثرثرة فارغة. وهذا عالم سحري غير منطقي، قريب من عالم الأحلام تخلص فيه الإنسان من قوانين الطبيعة، فمرة تطغى اللغة على المدرس وبدلًا من أن يستخدمها، تتفوق عليه وتنتصر وتحوله إلى مجرد ماكينة حروف، ومرة تطغى الكراسي على الإنسان فتبتلعه، ويصبح لا وجود له بين هذه الأشياء الجامدة ومرة أخرى يتحول البشر إلى حيوانات كما في مسرحية الخراتيت، فنحن نحلم بما رأيناه أو رغبنا فيه أو صنعناه، وفي دراما اللامعقول تحول الواقع إلى حلم، وهو ليس منفصلًا عن الواقع ولكنه ليس الواقع، ولا يمثّل الحياة الواقعية التي نعرفها، لكنه يعبّرعنها، فكل شيء يحدث في مسرح يونسكو، يحدث بأسلوب جديد ليس معهودًا في المسرح من قبل؛ فالشخصيات تطير في الهواء وتعيش كجثة، ويتحول سكان المدينة إلى خراتيت، ويتحول المعلم إلى قاتل والتلميذة إلى ضحية للكلمات والحروف، وفي مسرحية “جالك” يتحول العريس إلى جواد يصهل، وهذه رؤية يونسكو لإنسان القرن العشرين الذي جسده في مسرحه “حينما أصبحت هذه الشخوص تصيح كالطيور وتزمجر كالحيوانات”؛ فالقتل ليس بأدوات القتل المعهودة، فلا سكاكين أو مسدسات، فأحيانًا تقتل اللغة أو الكراسي أو الحوار…. فهل هي أحلام وكوابيس، ربما، ولكن على الأرجح أن نصوص يونسكو مزيج مدهش بين السريالية والواقعية السحرية وهو عالم الأحلام، إنها نصوص تقترب من حكايات ألف ليلة وليلة، ولكنها ليست مجرد حكايات ممتعة، بل أسئلة عميقة لإنسان القرن العشرين الذي عاشه يونسكو، فثمة منطق خاص لهذا العالم الذي فقد طفولته واستردها من الأحلام، حيث تغيب الرابطة المنطقية في هذا المسرح بين أجزاء العمل، وبين العمل ومرجعه في العالم مما يؤدي إلى اضطراب المعنى وصعوبة التفسير العقلاني، وهذا ما يحدث في الحلم، لهذا راح يونسكو يكشف عن أسرار وخبايا النفس البشرية في أسلوب عبثي مدهش وعميق في آنٍ استمده من عالم الأحلام. لقد أصاب نقاد مسرح العبث حين وصفوا مسرح يونسكو بأنه حقق حلم السرياليين بأن خلق لهم مسرحًا يوافق طموحاتهم وأحلامهم.

حين أقرأ مسرحيات يونسكو، أشعر أنني أرغب في إعادة فهم كل شيء من جديد، أسأل نفسي عشرات الأسئلة، وأعيد قراءة النص مرات عديدة، يونسكو يكتب مسرحًا لا يشبه المسرح الذي نعرفه، يكتب مسرحًا يشبه الدنيا ولكن دنيا يضعها على خشبة المسرح بأسلوبه الفلسفي الساخر، مستعيرًا بنية الحلم، فحين تشاهدها، تسأل نفسك عن هذه الدنيا ما هي؟ ولماذا أنت هنا وماذا تفعل مع الكراسي والخراتيت واللغة والجثة وكل مفرداته، وهو نفس السؤال الذي يسأله الحالم بعد أن يستيقظ من نومه محاولًا ترتيب الصور التي هاجمت نومه، هذه الصور التي وصفها فرويد بأنها ألغاز بما تحمله من رموز. ويوجين يونسكو خالف كل الأطر التقليدية، وكتب مسرحًا ضد المسرح، ترك اللاشعور يحكي ويفضح خفايا النفس البشرية كأنه في حلم، فحين تذهب إلى مسرح يونسكو وتشاهده بكل اللغات كأنك ذاهب إلى مخدعك لتنام وتحلم وحين ينتهي العرض تستيقظ حائرًا سعيدًا تحاول تفسير هذا الحلم.

أما صامويل بيكت فلم يحلم ويكتب، ولم يستمد مادة نصوصه من الأحلام كما كان يفعل الروماني يوجين يونسكو، لكنه كان يعيش عالمًا رحبًا بلا حدود زمانية أو مكانية، عالم تتداخل فيه الأزمنة والأمكنة ويخفت الحس الواقعي بالزمان والمكان، وشخصياته تعيش حلم يقظة لا ينتهي، حيث يختلط الواقع بالحلم باللامعني الذي يحاصر الشخصيات التي تعيش وتحيا في العدم، والحكاية غالبًا في مسرح بيكت ما تكون ذات بنية دائرية تعبّر تمامًا عن الجمود لأنها تنفي الانتقال من حالة إلى أخرى مثل الحلم، فلاديمير واستراجون ينتظران ليس في الصحراء بل في الحلم، حلم اليقظة، يرتديان ملابس غريبة، وينتظران شخصًا اسمه جودو لا يأتي، بل يأتي بوزو ولاكي ويشتبك الجميع في حوارات متشعبة، دون أن يحدث شيء، لا شيء يحدث سوى أن غلامًا يأتي ويبلغهما بأن جودو لن يتمكن من المجيء، في “انتظار جودو” تبدأ في نهايتها بالانتظار حين يبلغهما الغلام بأنه سيأتي غدًا، وتنتهي في بدايتها بسؤال متى سيأتي؟ يحاولان الانتحار لكن الحبل قصير، يقرران الرحيل وكلاهما لا يتحرك، البنية الدرامية بنية مسرحية بحتة لا ترجع إلى شيء محدد في الحياة، وبالتالي فالحدث الذي تم تقديمه لا يرتبط بصيرورة تاريخية ولا يسمح بالربط بسياق محدد سوى الحلم، فلاديمير واستراجوان ليسا في مرحلة النوم، لأنهما يعيشان في حلم يقظة طويل قوامه انتظار شخص لن يأتي، فإذا كان يونسكو يستمد مادة نصوصه من أحلامه أثناء النوم، بيكت يعيش حلم يقظة لا ينتهي يشاهد من خلاله شخصياته التي تعيش في الواقع، ولكن تحيا غريبة عن هذا الواقع!

وفي “نهاية اللعبة” يطرح بيكت رؤيته للعالم من خلال فضاء حيادي يغلب عليه اللون الرمادي في دلالة واضحة على ملامح الشخصيات التي تعيش بداخله، نوافذ صغيرة تشي أننا في سجن رغم أنه بيت للأسرة، هذا الفضاء الذي رسمه بيكت لشخصياته في هذه المسرحية، عبارة عن نافذتين واحدة في عمق المسرح من المفترض أنها تطل على البحر وأخرى إلى جوار المطبخ الذي نشاهد مدخله الذي يعبر منه كلوف، وباب آخر من المفترض أن يؤدي إلى الشارع سوف يخرج منه كلوف في نهاية العرض أو يوحي للمشاهد بهذا الفعل، وفي المنتصف كرسي ضخم يجلس عليه هام ولن يفارقه طيلة زمن العرض، يحركه كلوف يتجول به في هذا الفضاء الذي يوحي بالكآبة والملل، وإلي اليمين وعلى مقربة من الجمهور صندوقان للقمامة يجلس بداخلهما الأب والأم والدا هام يطلان بين الحين والحين، يثرثران بكلمات قليلة، هذا فضاء الحكاية، فضاء حيادي أقرب إلى عالم الأحلام من خلال رموزه ودلالته نوافذ عالية وبعيدة، باب مغلق، وسلم يحمله كلوف يحاول من خلاله رؤية العالم الخارجي وفقًا لأوامر كلوف.. هذا الفضاء يعيش فيه أربعة شخصيات؛ هام، يحكم ويسيطر وهو قعيد لا يستطيع الحركة، أما كلوف الشخص الوحيد الذي يتحرك في هذا النص/العالم ولا يستطيع الجلوس/الراحة، والأب والأم حبيسان في صندوق قمامة كل هذا في مكان مغلق، فماذا فعل هؤلاء حتى تكون حياتهم في هذا الجحيم الأرضي، لا توجد أحداث أو أفعال، سكون تام يحيط بفضاء الحكاية وهو فضاء للموت والجميع مستسلم لهذا المصير، فقط كلوف يرغب في الخلاص، هو من يصعد السلم، يطل على الخارج، يرى أشياء ضبابية غير واضحة كما يرى الحالم في نومه، أية صلة تربطه بهؤلاء الموتى، أبوه تركه هنا، من أبوه، يسأله هام.. لماذا تبقى معي، ويرد لماذا تبقيني معك، وكلاهما لا يملك إجابة واضحة، والإنسان في مسرح العبث لا يملك إجابة.! والإنسان في الحلم لا يملك إجابة؛ كلاهما يشاهد مجموعة من الصور غير المترابطة ناتج اللاشعور.

وأذكر أنني حين شاهدت هذه المسرحية تساءلت وتوقفت طويلًا أمام شخصياتها التي بلا أفعال، ليس سوى الصمت والتكرار والانتظار الذي بدأه بيكت في مسرحية “في انتظار جودو” ولكن يرى البعض أنه إذا كان الأب والأم يعيشان في براميل، فهذا لا يبدو غريبًا، هل لا يوجد إنسان لا يعيش في برميل؟ يوجد عشرات ومئات ليس شرطًا أن يكون برميل بيكت. لقد رأى كتاب مسرح العبث الواقع من خلال رؤية ثاقبة؛ فبدا كأنه حلم، وهذه الشخصيات نشاهدها في الحلم لا في الواقع الذي نعيشه، لقد استمد هؤلاء شخصياتهم من الواقع، لكنه واقع غير معقول، عبثي وهي الصفة التي تستعمل للدلالة على كل ما هو غير منطقي، فجاءت أعمالهم أقرب إلى عالم الأحلام الذي يعبّر عن هذا الواقع الذي أصابه الخلل، ليس فقط بيكت ويونسكو بل معهما جورج شحاده، وأربال، وأداموف وجان جنيه وألبير كامو وسواهم من كتاب مسرح العبث الذي لعب اللاشعور دورًا محوريًّا في رؤيتهم للعالم.

هامش

1- مقابلة مع يونسكو للدكتور حمادة إبراهيم الذي ترجم أعمال يونسكو للعربية ووضعها بمثابة مقدمة.

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد 68