وليد علاء الدين: الصحافة ممتازة للكاتب … والثقافة قوة ناعمة

أحمد مجدي همام

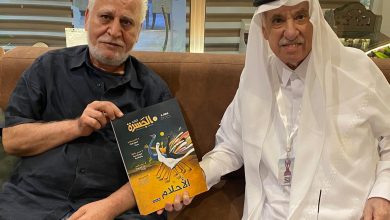

«ابن القبطية»، هو عنوان الرواية الأولى للمصري وليد علاء الدين (1973)، بعد إصدارات شعرية ومسرحية عدة، منها ديوان «تردّني لغتي إليّ»، ومسرحية «البحث عن عصفور»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي.

في رواية «ابن القبطية»؛ يسائل علاء الدين المجتمعات التي تحرص على تصنيف الإنسان وفقاً لمعتقده، فارضة عليه قيوداً تحد من حريته وتضيق إنسانيته.

هنا حوار معه:

> طرحت في «ابن القبطية» اشتباكاً بين حقيقة الإنسان في مطلقه، وبين الهويات الدينية. لماذا اخترت هذا الطرح تحديداً لتشتغل عليه روائياً؟

– لا نختار همومنا إنما نسعى للتعبير عنها؛ المشكلة ليست في «الأديان» إنما في أن الناس حوَّلوها إلى أدوات تقييم، في حين أن «الإيمان» – وهو جوهرها – معيار شديد الذاتية يستحيل قياسه ومراقبته، لذلك ربطوه بحزمة من الممارسات والطقوس المنتظمة، وحزمة أخرى من الضوابط الشكلية. ثم لم يكتفوا بذلك بل احتكروا منظومة الأخلاق – التي هي في الأصل منتج بشري مشترك – وربطوها بالدين إلى درجة أنها – بالنسبة إليهم – فقدت معناها خارج إطاره؛ فلا يهم إن كنت صادقاً أو أميناً أو كريماً أو شجاعاً أو مخلصاً أو نزيهاً أو نظيف اليد… إلخ، المهم أن تفعل ذلك داخل أسوار الدين، متناسين أن الإنسان يمكن أن يكون خلوقاً خارج الدين وداخله، والعكس صحيح. ثمة إصرار على أن الأخلاق والعمل أمور لا قيمة لها خارج نطاق الدين – كما يرونه هم – لأن الجزء المتبقي لن يرضيهم وهو الإيمان لأنه منحصر في العلاقة الذاتية بين الإنسان وربه، وبما أنها علاقة لا يمكن قياسها فلا يمكن اعتبارها وسيلة للحُكم؛ وهو أمر لا يُرضي الكهنة منذ بدأ الإنسان في عمران الأرض.

الخطير الآن خروج ذلك عن إطار الكهنة ليتحول إلى ثقافة عامة تتراجع فيها الأخلاق والعمل كقيم خارج إطار الدين، فتجد الجار يُقيّم جاره وفقاً لدينه – متفق أم مختلف – ثم وفقاً لمدى تدينه إن كان متفقاً، لتتراجع قيمة «الإنسانية» كمشترك يصنع المجتمعات، وتنتفي أهمية «الأخلاق والقوانين الضابطة لها» كوسيلة لتنظيم هذه المجتمعات، هنا يبدأ استسهال حرمان الناس من حقوقهم بلا تعاطف باسم الدين ويسهل القتل وتفسد الدنيا، لأن الدين تحول إلى أداة قتل.

> تكثر الأحلام والضلالات والتهويمات عند «يوسف»، بطل روايتك، ويتناسب ذلك مع الفصول القصيرة التي ترسم السرد. كيف وجدت تجربة الكتابة عن بطل يعاني من مشاكل نفسية؟

– تقرير الطبيب يرى أن «يوسف» يعاني من مشاكل نفسية، ولكن من قال لك إنني أرى ذلك؟ يوسف هو أحد الكائنات البشرية النادرة الذين يبذلون جهودهم للحفاظ على إنسانيتهم من التصنيف والتشيؤ باسم الدين، فعلَ ذلك إلى آخر لحظة، ثم اختار بوعي شديد متى يصمت وينسحب تاركاً العالم للمصنِّفين.

> هل اخترت أن تكتب الرواية أم أن الفكرة هي التي اختارت قالبها؟

– الفكرة لا تختار قالباً، الفكرة هاجس انشغال؛ لذا سوف تجدها مبعثرة في الكثير من منجزي الكتابي، تلمح ومضتها في نص شعري أو في حوار مسرحي أو تجد تأسيساً لها ونقاشاً حولها في مقالة، ولكنني عندما أردت الذهاب وراء الفكرة إلى النهاية وتوسيع التساؤل لم أجد أفضل من السرد لأنه يحقق أقصى حالات «التفكير بصوت مسموع»، لذا ستلاحظ تسلل أشكال الكتابة الأخرى كالشعر والمقالة والحوار المسرحي إلى رواية «ابن القبطية» التي تقلَّبت واتخذت أكثر من هيئة خلال لعبي معها قبل أن يسلبها مني النشر.

> كيف تقيِّم تجربتك مع الشعر؟ هل أنت مستمر في كتابته بالتوازي مع الرواية والمسرح؟

– أكتب الشعر بالتوازي مع المسرح والرواية والقصة، ولا أستطيع تقييم تجربتي سواء مع الشعر أو غيره، ولكنني لا أفصل بين أشكال الكتابة، إلا إذا فصل الموسيقي بين أشكال موسيقاه. نغمات السلم الموسيقي واحدة لكن آلات العزف متنوعة، وألحان العازف الواحد لا تتشابه، جمالها يتفاوت، لكنه يظل مرهوناً – كأساس – بثقافة الموسيقي ومهاراته ومدى تطويره لإمكاناته.

> حصلت على جائزتين في مجال المسرح: الشارقة وساويرس؛ هل ترى الجوائز الأدبية معياراً للنصوص الجيدة؟ هل ينطبق على جوائز الرواية ما يسري على جوائز المسرح؟

– كل جائزة هي تعبير عن ذائقة مجموعة من البشر يُحققون – بوعي أو من دون وعي – فلسفة وتوجه مانح الجائزة، المثالي بالطبع أن يكون عملهم هذا غير واع؛ بمعنى أن تكون اختياراتهم وأذواقهم من الأساس متسقة مع توجه الجهة المانحة وليست مدارة لمصلحتها. هنا ترتبط أهمية الجائزة بمدى تمثلها للقيم والأهداف التي تعمل لأجلها، والبديهي أن تكون معلنة، فجائزة «أسوأ فيلم» لا تقل أهمية عن جائزة «أفضل فيلم»؛ طالما أن معايير هذه وتلك معلنة. على هذا الأساس من المعيب أن تُمنح جائزة في الرواية – كفنٍ أدبي – إلى عملٍ تقديراً للقضية التي يتناولها أو الرسالة التي يحملها من دون اعتبار للقيم الجمالية والفنية. ربما نقبل ذلك من مؤسسة اجتماعية أو سياسية قررت مكافأة الفنون التي تخدم توجهاتها. الكلام ينسحب على المسرح والسينما والقصة والرقص وألعاب الأطفال.

> كيف تجد الموازنة بين الاشتغال بالصحافة من جهة والكتابة الإبداعية من جهة أخرى، بمعنى آخر: هيمنغواي قال في «وداعاً للسلاح» إن الكاتب الذي يعمل بالصحافة تكفيه 7 سنوات فقط ليؤمّن نفسه ثم يهجر الصحافة ويتفرغ للكتابة، ما رأيك في هذه المقولة وهل تعطّلك الصحافة أم تحفّزك؟

– ربما كان ذلك في زمن هيمنغواي، أو هي قناعته الشخصية. أنا أجد الصحافة أحد أفضل الأعمال للكاتب، فهي مجال ممتاز تكثر فيه مُدخلات الكتابة. إنها مساحة تدريب مفتوح على اقتناص الأفكار والتعبير عنها وتطويرها. أفادني العمل في الصحافة كما لم يفدني شيء آخر – سوى القراءة المبرمجة لتكوين وجهة نظر.

> تعمل مدير تحرير لمجلة «تراث» الإماراتية، كيف ترى حال الصحافة الثقافية؟

– غياب الرؤية وعدم تحديد الأهداف، سمتان تغلبان على معظم المطبوعات الثقافية في العالم العربي، وعلى الصحافة والإعلام في شكل عام، تقريباً لا توجد مطبوعة واحدة لديها دراسة واضحة للجمهور الذي تستهدفه وخصائصه ومتطلباته، وماذا يريد منها وماذا تريد هي منه، وكيف تحقق له متطلباته وتنجح في تحقيق أهدافها، الأمر متروك لأذواق ومهارات الأشخاص ومرهون بمصالح موقتة أو أهداف قصيرة الأجل أو صفقات ضيقة الأفق، التكنولوجيا تطورت ولكن الصحافة لم تتطور. لن أتحدث عن تراجع اللغة وتدني زوايا المعالجة والوقوع في أسر استدعاء الماضي أو تقليد الغرب لأنها كلها أعراض لغياب الرؤية.

> كيف تقارن سوق النشر ومعارض الكتاب في كل من مصر والإمارات؟

– في مصر الآن؛ العمل الثقافي والنشر والمعارض تعمل بقوة الدفع الذاتي باعتبارها بقايا منظومة القوة الناعمة التي لم يعد المسؤولون عنها يفهمون معناها أو يقدرون قيمتها. بناء أنجزه السابقون يتداعى وينهار لغياب الرؤية. في دولة الإمارات منظومة العمل الثقافي والنشر ومعارض الكتب تأتي في مقدم أولويات بناء قوة ناعمة وفق رؤية محسوبة. وأتركُ لك المقارنة.

(الحياة)