رحيل الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد… آخر أعمدة الشعر العربي

الجسرة الثقافية الالكترونية

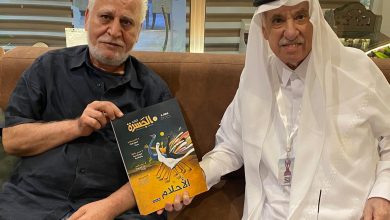

ترجل فارس الشعر العمودي عن فرسه بعد رحلة طويلة من النضال والمقاومة في بلده العراق، فرغم ألم النزوح وأحزان الغربة وأوجاع المرض، تمكن عبد الرزاق عبد الواحد من قول كلمته والدفاع عن مواقفه في الحرب وما بعدها، فكان له 59 ديوانا شعريا، ليكون بذلك أكثر شاعر عربي غزير الإنتاج، كما لم يكن ينتظر الألقاب فكرمته باريس بأن منحته لقب «شاعر العالم».

أجبرته الآلام على مغادرة عمان نحو باريس من أجل العلاج، حيث تقيم ابنته رغد، فكانت رحلته الأخيرة، إلا أنه سيبقى حيا في قلوب من أحب شعره وعشق مواقفه الصامدة. «القدس العربي» التقت مجموعة من الكتاب والأدباء الأردنيين والعراقيين الذين كانوا على صلة وثيقة بالشاعر خلال إقامته في الأردن، وقدموا هذه الشهادات.

صوت الشعر

اعتبر الشاعر الاردني هشام عودة أن: رحيل عبد الواحد يمثل خسارة كبيرة ليس للشعر في العراق فقط، إنما لحركة الشعر العربي كله، فهو آخر الفرسان وآخر أعمدة الشعر، حيث وصفته الدراسات النقدية بأنه شاعر العرب الكبير. ليس غريبا أن يكون للشاعر عبد الواحد 59 ديوانا شعريا مطبوعا، وأعتقد أن هذا الرقم قد يكون أغزر نتاج لأي شاعر عربي في القرن العشرين، وما يميز عبد الواحد أنه الشاعر الإنسان الذي ظل متمسكا بمواقفه الوطنية بعد الاحتلال وتمسك بقيم انتمائه للعراق والأمة العربية، وكان أحد الشعراء المعدودين الذين كتبوا أكثر من قصيدة في رثاء الرئيس الراحل صدام حسين، في وقت سكت فيه كثير من شعراء عراقيين.

وأضاف عودة: رحل عبد الواحد بعد أن بقي ينطق باسم جراح العراق ويكتب لها محرضا ضد الاحتلال، وداعيا إلى وحدة الشعب وإلى مقاومة الاحتلال. وقد تكلم بصوته المحبوب عبر المنابر والفضائيات، حيث وصفه الكثير من الأصدقاء والخصوم بأنه صوت المقاومة العراقية ضد الاحتلال، فيما وصفته بعض الدراسات النقدية بأنه يشبه النهر الثالث في العراق ويشبه نخلها الباسق. هكذا رحل عبد الواحد توفي واقفا مثل نخل العراق، مات بوعيه وانتمائه وشعره الذي ظل منحازا إلى قضايا الوطن والناس.

صوت أصيل

من جانبه قال زياد أبو لبن رئيس رابطة الكتاب الاردنيين: يعد الشاعر الكبير الراحل عبد الرزاق عبد الواحد من أهم الشعراء العرب الذي كان صوته لا ينحصر في العراق وحصارها، وإنما الصوت العروبي القومي. للشاعر عبد الواحد دور كبير في الإسهام بالحركة الشعرية العربية والأردنية خاصة، حيث استفاد جيل من الشعراء الأردنيين من تجربته الشعرية التي تعد إضافة نوعية في المشهد الشعري عموما.

شاعر الجرح العربي

وقد لفت بدوره الشاعر العراقي محمد نصيف إلى أن عبد الرزاق عبد الواحد للعراق كتب في علو زهوه، كما كتب له وهو مثقل بالجراح والحصار ويحترق بنار الاحتلال الأمريكي. لقد عاتب العرب على ما بينه وبينهم من وشائج القرابة، وامتد نصف شعره على مساحة الجرح العربي، وحينما وقف عبد الواحد، كان يرى العراق منارا للمجد والشرف، فقال»

«الحمد الله يبقى المجد والشرفُ.. إن العراق أمامي حيثما اقفُ»

ظل العراق بعين عبد الواحد عظيما بفرسانه ورافديه ونخيله ومروءة أهله. عبد الواحد رمز ومنار في عيون العراق والعراقيين، ورغم الظروف القاسية التي مر بها من نزوح وغربة وأوجاع وأمراض، بقي صامدا، إلا انه حينما أحس أنها ستنال منه استند إلى تاريخ العراق الذي أثار في وجدانه الهمة والإقدام ليعود أقوى مما كان. رحل عبد الواحد عن الحياة جسدا وترك في وجدان العراقيين تاريخا زاهرا يعبق بالوفاء والإباء والمروءة، وأكاد أحس بأن قلوب الناس في هذا المشهد الحزين تردد قولي «ستحيا في قلوب الناس فخرا يفيك الحب بعد الجيل جيلُ»

عبد الواحد تاريخ من الفخر والاعتداد بالنفس والوفاء والتباهي بهذه الأمة، شاعر عظيم في موقفه وصموده أمام هذه الزوابع التي يمر بها العالم العربي. وحول إقامته في عمان، يقول نصيف «لم يكن عبد الواحد يشعر إلا بعمق العروبة والقيم والتمسك بالأصول العربية خلال وجوده في الأردن، فقد كان يقول دوما إن احتضان الأردنيين له خفف كثيرا من ألم الغربة، كونهم يتحدثون دائما عن تاريخ العراق وحبهم الشديد له.

خليفة الجواهري

يصف الشاعر الأردني محمد سمحان العراق بالمعين في الشعر العربي منذ أقدم العصور ومنذ ملحمة جلجامش وحتى عبد الرزاق عبد الواحد، مرورا بشعراء الدولة العباسية وما بعدها. وفي العراق تأسست قواعد الشعر العربي، وإذا اعتبرنا أن المتنبي عراقي في مولده وموته، ومررنا بأبي تمام والبحتري وغيرهم في العصور الوسطى، فإن العراق أنجب في العصر الحديث، أي القرن الماضي أربعة من أعظم شعراء العربية مثل أحمد صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي ومحمد مهدي الجواهري وآخرهم عبد الواحد. وقد سؤل الجوهري في إحدى مقابلاته «من ترشح أن يكون خليفتك في إمارة الشعر التي اغتصبتها اغتصابا بعد أحمد شوقي وبشارة الخوري؟» فأجاب «لا شك أنه عبد الرزاق عبد الواحد».

«لعنة الشيطان»

في عام 1950 شارك الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد بقصة شعرية بعنوان «لعنة الشيطان»، لتفوز بجائزة مهرجان دار المعلمين العالمية في بغداد، هذه القصة- القصيدة كانت علامة فارقة في حياة عبد الرزاق عبد الواحد والشعر العراقي بعدها، فقد حاول فيها عبد الواحد أن يشتغل على بنى مغايرة للشعر العراقي حينها، قصة تكتب بشكل شعري تتداخل فيها عوالم من الصعب إحصاؤها، ليفتتحها بـ:

وكانت الأصوات تترامى من بعيد

كأنها منبعثة من جوف كهف عميق..

غير أن عبد الواحد اختفى بعد هذه القصيدة، ولم ينشر أي نصٍّ طوال أكثر من خمس سنوات، ليفاجئنا بمجموعته الشعرية الأولى «طيبة» التي قدمها له زميله في دار المعلمين العالية عبد الوهاب البياتي.

يقول البياتي في تقديمه: إن ما استطاع أن يحققه عبد الرزاق في مجموعته هذه، أنه استطاع أن يعبر بشيء من الطلاقة واليسر عن هموم البسطاء من الناس، وعن مخاوفهم وأعيادهم الأرضية وحبهم لكل ما هو جميل ومقتهم لكل ما هو قذر وبشع وكريه.

مجموعة عبد الواحد هذه تميزت بلغتها وبساطة نصوصها واختلافها عما هو سائد في الشعر العراقي في خمسينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أنه بدأ شاعراً يكتب القصيدة العمودية، إلا أنه في مجموعاته التالية اشتغل على قصيدة التفعيلة، وأنتج فيها نصوصاً لا تشبه لغته ولا بنية قصيدته العمودية، وربما يمكننا أن نقول إن من أهم نصوصه في هذا النوع الشعري، قصيدة «صانع الأسلحة»، التي استمد بعض أجوائها من كتابات غوركي:

…. والتفّ ثعبان البخارْ

وعلا الصفير الثاقب الوحشي يفتتح النهارْ

فأحس وهو على الفطورْ

يرنو إلى طفليه وابنته، بسكين تغورْ

في بطنه كالثلج.. فارتدت يداه عن الطعامْ

وتلعثمت شفتاه عن شيءٍ، فتمتم.. ثم قامْ.

إلا أن التحولات الشعرية والسياسية في حياة عبد الواحد أبعدته عن قصيدة التفعيلة ليعود مجدداً للقصيدة العمودية حتى عُدَّ آخر شاعر عربي يكتب هذه القصيدة.

عبد الواحد المولود عام 1930 في بغداد من عائلة قدمت من إحدى مدن العمارة جنوب شرق العراق، كانت الغربة حياته الدائمة، حسب ما يقول، مؤكداً أنه كمبدع كان في بغداد يعيش غربته الخاصة، والآن يعيش غربة الروح والجسد.. غربة الجسد تنخر في روحي حد الذبول. مضيفاً في أحد الحوارات التي أجريت معه: كتبت لبغداد عشرين قصيدة يحفظها العراقيون جميعاً ويرددونها.. كنت حيناً زاهياً وأحيانا ثائراً وأخيراً باكياً عليها، ولا أدري إذا كان العمر سيمتد حتى أرى بغداد تستعيد أمنها وسلامها فأغفو مطمئن الروح.. لا أريد أن أبارح الحياة وأنا في الوجع. قصائدي هذه تصور بغداد من أقصى كبريائها إلى أوجع انكسارها.. من زهو انتصارها إلى فجيعة دمائها.. بغداد وهي مجرة تشحن الدنيا نوراً إلى أن أصبحت واحدة من الثقوب السوداء زاخراً بالدم والوجع.

إلا أن عبد الواحد لم ير بغداد منذ اثني عشر عاماً، إذ هجرها ليعيش بين عمّان وباريس على إثر سقوط النظام البعثي في العراق. اثنا عشر عاماً يتمنى أن يزور بغداد، غير أنه رحل يوم أمس عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاماً ليخلف وراءه عشرات المجموعات الشعرية، ومئات القصائد التي لم تجمع في كتاب حتى الآن. فمنذ مجموعته الأولى «طيبة»، وحتى آخر مجموعة له، مرَّ عبد الواحد بتحولات من الصعب إحصاؤها، لا تختلف كثيراً عن التحولات التي مرّت على العراق كوطن، من عهد ملكي، إلى جمهوري، ومن انقلاب إلى آخر، وصولاً لدخول القوات الأمريكية إلى بغداد، ما اضطره ليغادرها على أمل أن يعود ليدفن فيها، وهو طلبه الأخير قبل رحيله.

بغداد والشعر كانا من أهم ما يفكر به عبد الواحد، غير أنه لا يخشى شيئاً على الشعر وإن لم يكن وصياً عليه، حسب ما يقول.. و»يبقى تيار الإبداع مثل موج البحر وإذا كانت هناك من خشية فعلى الحياة التي تفرز الإبداع.. ليس من سكونها أو ركونها إلى الظلام والوجع الذي كان على الدوام محفزاً على الإبداع. أخشى أن يتحول الإبداع لسلعة تباع وتشترى بيد السياسيين لأنه حينئذ لا يفقد صدقه فحسب، بل يفقد حتى مروءته؛ فالشعر في التاريخ العربي كان يكتب للأمراء والخلفاء والملوك وأجمل قصائد أبو الطيب المتنبي كانت لسيف الدولة الحمداني، ورغم تقاضيه ثمناً كان شعراً مليئا بالمروءة والصدق والإخلاص، لكنه حين يتحول لسلعة يصبح مليئاً بالكذب والخيانة وخالياً من المروءة».

المرأة والحب

المرأة في حياة عبد الواحد شرط رئيس لاستمرارها، وفي هذا كان دائماً ما ينصح الأدباء أن يجعلوا من شريكات حياتهم رقيبات عليهم فيما يكتبون، «اللهم إلا حينما بغيرهن يتغزلون لأنهن لن يكنَّ أمينات في النقد.. وفيما عدا ذلك فهن أعمق من يحس بصدق ومروءة ما يكتبه أزواجهن. لا معنى للحياة دون امرأة. وشخصياً فإن زوجتي الدكتورة سلوى عبد الله أول من يسمع قصيدتي وأدق من يوجه ملاحظة وكثيراً ما ألهمتني بما يغيب وما أكتب».

قصيدة النثر والعمودي

إذا كان عبد الواحد يفكر بالشعر كتفكيره بغرائزه الأساسية؛ لأنه يعده غريزته الأولى، فإن تنقله بين نوعين رئيسين جعله يعيش شخصيتين لا علاقة للأولى بالثانية، فعبد الواحد العمودي لا يشبه قط عبد الواحد الحر أو التفعيلة. آراؤه في الشعر كانت غريبة بعض الشيء، إلا أنها لم تخرج من فم شاعر مبتدئ، بل شاعر له تجربته الخاصة، ونصوصه التي تفرد بها على مدى أكثر من ستين عاماً: أولاً أحب أن أنوه بأن شعر التفعيلة غير شعر النثر أو ما يسمى بقصيدة النثر لأنني لا يمكن أن أتقبل ولا بأي شكل من الأشكال هذا التناقض الرهيب (قصيدة نثر).. فإما قصيدة وإما نثر، إما ليل وإما نهار، لا يجوز أن نقول نهار ليل بنفس اللحظة، إلا إذا أردنا أن نسميها تجاوزاً بـ قصيدة الغبش (أي بين الليل والنهار). فالشعر شعر والنثر نثر والقرآن الكريم قرآن لا هو بالنثر ولا هو بالشعر، إنه قرآن ولا يوجد بينهم أي تلاق، ولهذا فقصيدة النثر باعتقادي اصطلاح بائس وليس ذو دلالة، ولكن يمكن أن نسميها نص، وكلمة نص هي كلمة إبداعية، أي نوع من الإبداع يسمى نصاً وهي أيضاً كلمة موحية وجميلة إن كان هذا النص يحمل شيئاً جديداً، وهناك من النثر ما يتجاوز الشعر، ونستطيع أن نستشهد بعظائم الخطب من الجاهلية إلى وقتنا الحاضر، وإلا كيف نفهم الماغوط في «العصفور الأحدب» إلا كونه نصاً رائعاً يتجاوز الشعر، وأيضاً يمكننا أن نستشهد بإبداع جبران خليل جبران، وبالمقابل هناك من الشعر ما لا يرقى إلى مستوى النثر، إذن ليس تشريفاً لهذا النوع من الكتابة أن يقال له قصيدة نثر ولا أدري سبب محاولة تعلق كل الأصابع بكلمة شعر وهو ليس شعراً، وإنه مما يضحك أحياناً أن بعض من يكتبون ما يسمى قصيدة النثر يصرُ على التقفية والإيقاع داخل النثر محاولاً التشبه بالشعر، أي كما نقول بالعامية (شهادَة يا رسول الله) ليس هناك داعٍ لكل ذلك لأن النثر عندما يكون جميلاً فهو إبداع، وقد كان حسين مردان، رحمه الله، يكتب قبل حوالي ثلاثين عاماً قطعا نثرية ينشرها في جريدة «الأهالي» يسميها: (من النثر المركَز) وهو نثر جميل جداً يفوق شعر أغلب الشعراء، ومن الطرافة أن أذكر بأن حسين مردان تعرض مراراً للاعتقال والمساءلة بسبب ما يكتب فكان بدر شاكرالسياب يداعبه فيقول له: أنت تكتب نثر المركز (كناية لمركز الشرطة) وليس النثر المركَز، وعلى الرغم من كل ذلك فإن مردان لم يدَعِ بأنه شاعر، والنتيجة أنني لا أؤمن بشيء اسمه قصيدة النثر ولكني أؤمن بنص قد يكون جميلاً جداً حيث يتجاوز الشعر.

أما بالنسبة لقصيدة التفعيلة، حسب عبد الواحد، فهي شيء آخر بدأه الذين سبقونا كبدر شاكر السياب ونازك الملائكة وكنت أنا لصقهم وكذلك كان رشيد ياسين والبريكان وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي وغيرهم، وقصيدة التفعيلة موجودة ولها أوزانها وقد كانت هناك ضرورة لوجودها، إذ لم تكن اعتباطاً أو وليد صدفة أو رغبة أحد بالتغيير أو التبديل في نمط القصيدة العربية، فهناك ظروف متعددة نضجت لكي تلد قصيدة التفعيلة، وقصيدة التفعيلة كتبها علي أحمد باكثير قبل بدر شاكر السياب بنحو خمسة وعشرين عاماً لكنها لم تعش، لأن الظروف لم تكن مهيأة لها، فالشعر المهجري كانت فيه قصائد تفعيلة وحتى في الموشحات الأندلسية كان هناك لعب بالأوزان، فتحول الغناء الأندلسي إلى قصائد تفعيلة، لكن هذا التغير الهائل الذي حصل في النصف الأول من القرن العشرين في بنية القصيدة سببه أن مناخ العراق عموماً كانت تعصف به متغيرات كبيرة جداً، حيث كان هناك هيجان سياسي أو غليان سياسي توجته الوثبة عام سبعة وأربعين وتسعمائة وألف، فكان هناك دمٌ يراق وتظاهرات وفوران، وكان هناك أيضاً تمرد اجتماعي «قصة السفور والحجاب، حريات المرأة، وهرج كبير حول التغير الاجتماعي»، وكان هناك فوران اقتصادي «الإقطاع ومحاربة الإقطاع، وتقسيم الأراضي». ووسط هذه الأحداث كان هناك فكر يتابع هذه الأحداث المتعددة، فما كان على الإنسان إلا أن يعيش كل هذا الخضم وهذا الفوران وهذا التمرد، وفي قلب هذا التمرد العام هُيئت للشعر مجموعة من الشباب المتمكنين من تراثهم الشعري ومن قصيدتهم الكلاسيكية الجيدة أو العمودية كما تسمى ومنهم، على سبيل المثال محمود البريكان وبدر شاكر السياب ورشيد ياسين ونازك الملائكة، وكان الشيء المساعد أيضاً تخصص نازك الملائكة بالأدب الإنكليزي واطلاعها على طريقة القصيدة الإنكليزية، وكذلك دخول بدر فرع الأدب الإنكليزي في دار المعلمين العالية في بغداد، وهذا ساعد بشكل كبير على هذا التحول، الذي ساعد أكثر وجود شخصية رائعة مثقفة قادمة من أكسفورد كانت لصق هذه المجموعة من الشعراء اسمها جبرا إبراهيم جبرا، هذا الإنسان الرائع والأديب والفنان الكبير كان هو الذي يغذي هذا التمرد لدى هذه المجموعة من الشباب، فولدت قصيدة التفعيلة التي بدأت محترسة ومتهيبة، وكانت بدايتها عند بدر في قصيدته التي سميت «القصيدة الختم»، فانتشرت هذه القصيدة انتشاراً واسعاً فوجدت تلك المجموعة من الأدباء ألقاً ومتنفساً يخلصهم من دفتي القافية والوزن الواحد، التي ترتطم بجدار البداية وتنتهي بالقافية ثم تعاود الكرَة ذاتها من جديد مثل «مكوك الحائك» فأقدم هؤلاء الشعراء على كسر تلك القيود والخروج إلى فضاءات أخرى تتحرك بها كما يحلو لها، فيتغير البيت بتغير عدد التفعيلات، والقوافي لا تلتقي قسراً إنما تلتقي حيثما اتفقت اتفاقاً إبداعيا جميلاً جداً.

ويستذكر عبد الواحد بدايات حركة قصيدة التفعيلة، مبيناً أنه مع بعض الشعراء كانوا يناقشون من الذي بدأ هذه الظاهرة بدر أم نازك؟ و»في يومٍ ما كنا جالسين في المقهى نتحدث عن الموضوع نفسه، وكان جبرا إبراهيم جبرا جالساً معنا، فضحكت أنا وقلت لهم بأن أمي كانت الأسبق في كتابة قصيدة التفعيلة، فاستغربوا كلامي وهم العالمون بأن أمي كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، فقلـــــت لهم بما أنني أكـــــبر أخـــوتي فقد كنت كثيراً ما أسمعها تراقص (تلاعب وتنشد) أخوتي الصغار بكلام أقرب ما يكون إلى شعر التفعيلة».

رحل عبد الواحد، واختتم الشعر العربي معه آخر الشعراء الكبار، آخر شعراء القصيدة العمودية.

المصدر: القدس العربي