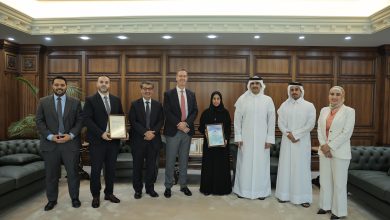

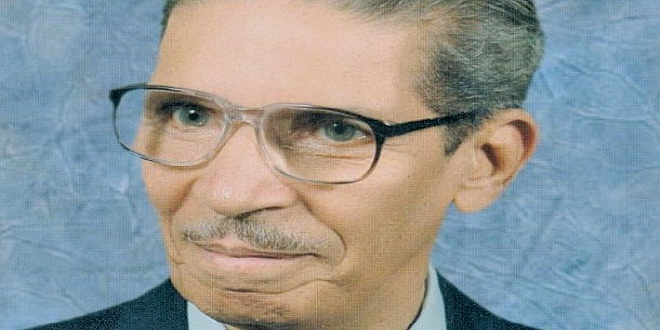

يوسف الشاروني القاصّ المجدّد والناقد الإيجابي

عمار علي حسن

كان الأديب المصري يوسف الشاروني، الذي غيبه الموت قبل أيام عن اثنين وتسعين سنة، من أول أبناء جيله تجديداً وتجريباً في الكتابة السردية والنقدية. والأكيد أنّه أشدّهم إخلاصاً لفن القصة القصيرة، وربما أكثرهم انفتاحاً على الثقافات، بأوجهها المتعددة. لقد جمع بين ثقافة الريف، حيث مسقط رأسه (قرية شارونة في محافظة المنيا- صعيد مصر) وثقافة المدينة حيث عاش حياة طويلة في القاهرة.

وفي وقت كان يحرص على مطالعة التراث العربي بنهمٍ، كان يقرأ بانتظام لمن سبقوه على الدرب من المحدثين والمعاصرين مثل طه حسين والعقاد وسلامة موسى وتوفيق الحكيم ولويس عوض. وبالتوازي مع انشغاله بالأدب العربي، أسعفه إتقانه اللغة الإنكليزية أن يقرأ بإفراط في الآداب الغربية، بل ويترجم عنها أربعة كتاب. وفيما أدرك الخصائص الحضارية للمصريين أتاحت له التجربة أن يطلع على عطاء حضارة مختلفة حين عاش سنوات في سلطنة عمان. إضافة إلى الأدب طبعاً، اتسّعت اهتماماته الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والموسيقى.

وبهدوء تام، أحدث الشاروني تحولاً كبيراً في القصة المصرية، منذ أن بدأ رحلته مع الكتابة في منتصف أربعينات القرن العشرين وحتى قبل رحيله بقليل، لأنه لم يتوقف عن التجريب والتجديد في تقنيات الكتابة ومضامينها، متمرداً على الأساليب التقليدية في القص، وراغباً في أن يكشف عن أماكن مجهولة في تراثنا العربي، لا سيما تلك التي تتماس مع العجائب والغرائب.

كانت النادرة التراثية العربية واحدة من ملهمات الشاروني في كتابة القصة القصيرة جداً، كان يسميها «قصص في دقائق». تلك محاولة لربط القصة العربية الحديثة بجذورها القديمة، ثم كان أول من خطا باتجاه «قصيدة النثر» في كتابه عن النثر الغنائي «المساء الأخير» (1963)، وبعدها بدأ رحلة مغايرة من الدراسات الأدبية أطلق عليها «القراءة الإيجابية» أو «النقد الإبداعي»؛ ليؤلف في هذا المجال أكثر من عشرين كتاباً في النقد التنظيري والتطبيقي، من أهمها «دراسات في الأدب العربي المعاصر»، و «دراسات في الرواية والقصة القصيرة»، و «الرواية المصرية المعاصرة»، و «القصة القصيرة نظرياً وتطبيقياً»، و «الخيال العلمي في الأدب العربي المعاصر»، و «من جراب الحاوي: دراسات في القصة القصيرة»، و «لغة الحوار بين العامية والفصحى»، و «الحكاية في التراث العربي»، و «اللامعقول في الأدب المعاصر»، و «القصة والمجتمع».

وكان اعتماد الشاروني في كتابته على أكثر من ضمير، في وقتٍ كان الضمير الواحد صيغةً سائدة في القص واحداً، بمثابة إضافة مهمة في الأدب العربي المعاصر. ومثلما تجاوز الضمير الغائب مستخدماً تعددية الضمائر، استخدم الشاروني أكثر من زمن (ماض- حاضر- مستقبل) واعتمد أيضاً أكثر من مستوى شعوري، بحيث صرنا ننتقل معه من الصحو إلى الحلم إلى الكابوس، مثلما تجلى في قصته «هذيان».

ساهم الشاروني في تحطيم قواعد المنظور عبر رؤية العالم الخارجي من داخل الإنسان، بحسب ما رأينا في قصته «الزحام»، حينما وصف أناساً يسيرون مقوسي الظهر جرّاء الأسقف المنخفضة في الحافلات وضغط الحياة الاجتماعية التي تقبض على نفوسهم. واهتم الشاروني بتضافر الشكل والمضمون، ورآهما متحدين مثلما أدرك الناقد الهنغاري جورج لوكاتش في ما بعد، وذلك بعد سنوات طويلة من اهتمام الأدباء بالموضوع على حساب الطريقة.

وكتب الشاروني ما يمكن تسميتها بالقصة الكونية؛ إيماناً منه بأن الأزمة التي يمر بها العرب حضارية بالأساس. كما استعمل الأسلوب التعبيري، متجاوزاً الأسلوب التقليدي الذي كان شائع الاستعمال في نصوص محمود تيمور ومحمود البدوي ويوسف جوهر. ووفق هذا التصور أبدع الشاروني ثماني مجموعات قصصية هي: «العشاق الخمسة»، «رسالة إلى أمرأة»، «الزحام»، «حلاوة الروح»، «مطاردة منتصف الليل»، «آخر العنقود»، «الأم والوحش»، «الكراسي الموسيقية».

أمّا روايته الوحيدة «الغرق»، فجاءت مغايرة، إذ كتب على غلافها: «تحقيق روائي». وفيها استعاد كارثة واقعية، هي غرق عبَّارة «سالم أكسبريس» في البحر الأحمر عام 1991 مستعيناً بما ورد في الصحف. وبدت الرواية كانها مجموعة قصاصات ومقالات من جرائد، لكنّ مهارة الشاروني ظهرت في أنه تمكن من أن يغرق القارئ تماماً في هول الكارثة، ويبين تأثيرها في الكلّ، سواء أكانوا أهل الضحايا والناجين أو مالك العبَّارة والسلطات. وقد تتماشى هذه الرواية مع رؤيته لمفهوم الكتابة، فقال مرة: «قررت في بداية حياتي أن أمارس الأدب كمجرد هواية، وأن أترك نفسي على سجيتها… عندما أكتب لا أحدد لنفسي القالب الذي سأكتب عليه».

وكتب الشاروني سيرته الذاتية في «ومضات الذاكرة» (2003)، ومنها نعرف أن ثمة أربعة عناصر شكَّلت الإطار المحيط بتجربته الأدبية، يلخصها هو في: «التغيير الحضاري بعد الحرب العالمية الثانية وأبرزها الزحام بسبب تقدم الطب وانخفاض الوفيات بينما استمرت المواليد كما هي في الزيادة. وسرعة المواصلات والاتصالات حيث أصبح من الممكن أن يتلقى الإنسان خبرين متناقضين في الوقت نفسه، فكان لا بد من وجود أسلوب يستوعب هذه العواطف المتناقضة. والمدرسة السوريالية، خصوصاً في الرسم التي ظهرت جماعتها في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، بعدما ظهرت في أوروبا خلال سنوات الحرب العالمية الأولى. ونكبة فلسطين التي أظهرت مدى تخلّفنا الحضاري».

كتب الشاروني عن شخصيات أدبية مثلما نرى في كتبه «الروائيون الثلاثة: نجيب محفوظ ويوسف السباعي ومحمد عبدالحليم عبدالله»؛ و «أدباء ومفكرون»، و «مع الأدباء»، و «أدباء من الشاطئ الآخر»، و «مبدعون وجوائز». وكتب أيضاً دراسات تراثية مثل «الحب والصداقة في التراث العربي والدراسات المعاصرة»، و «قصص من التراث العماني»، و «مع التراث»، و «عجائب الهند»، و «أخبار الصين والهند»، إضافة إلى مختارات منها «سبعون شمعة في حياة يحيى حقي»، و «الليلة الثانية بعد الألف: مختارات من القصة النسائية في مصر»، و «عشرون قصة حب». وأصدر خمسة كتب عن الأدب العُماني، وترجم بضعة كتب، وفي المقابل تُرجمت له كتب إلى الإنكليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية وغيرها. وألفت عنه كتب كثيرة من أهمها: «يوسف الشاروني وعالمه القصصي» لنعيم عطية، و «معجم أسماء قصص يوسف الشاروني» لمصطفى بيومي، و «التجريب في القصة القصيرة: يوسف الشاروني نموذجاً»، لهيثم الحاج علي. وحصل الشاروني على جوائز مهمة، أبرزها جائزة الدولة التقديرية وجائزة العويس.

لقد عاش الشاروني حياة طويلة بين الكتابة الإبداعية والدراسات والترجمات، ثم مضى في صمت جليل. وهو إن كان أبدى عدم رضاه التام عما كتَبَ، فإنه بدا راضياً كل الرضا عن مهمته ومهنته ورحلته. وهنا قال: «أنا راض تماماً عن هذه الرحلة الممتعة بين الأوراق والكتب؛ لسبب بسيط جداً، هو أنني في بداية حياتي، قررت بدلاً من الجلوس في المقهى لشرب الشاي ولعب الطاولة، أن أجلس في بيتي وعلى مكتبي لقراءة الكتب والاتصال بالهيئات الثقافية وبالمثقفين والمبدعين؛ لأكتب من دون التزام بشكل معين، مرة أكتب قصة، ومرة أكتب نقداً لكتاب أعجبني ومرّة أترجم؛ وهكذا تعددت كتاباتي، حتى بلغت ستة وخمسين كتاباً».

(الحياة)