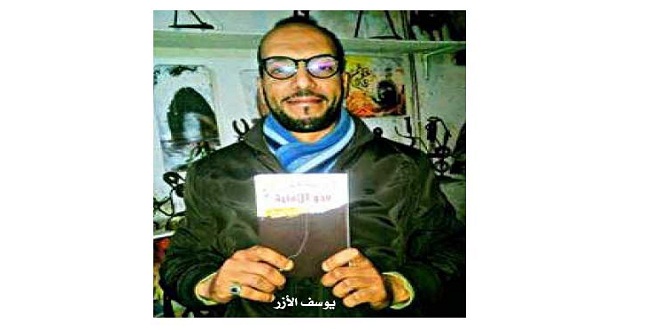

«محو الأمنية» ليوسف الأزر أو الصورة المشدودة إلى قاتلها

عبد الرازق المصباحي

القصيدة عند يوسف الأزرق مشدودة إلى الأرض اليباب، وليس المقصود عندي قصيدة إليوت الشهيرة، ولكن فضاء الانتماء، موكادور، الذي يفجر في الروح شروخا لا تهدأ، وندوبا في الجسد لا تندمل، ولعلنا نفهم لماذا هذا السواد الطافح على غلاف ديوانه الجديد «محو الأمنية» (منشورات مؤسسة آفاق المغرب 2017، الذي هو لوحة للفنان سليمان الدريسي، وهو، في ظني، اختيار أبعد ما يكون عن الاعتباطية، أو أن يكون لأغراض جمالية، شكلية صرف، فالأزرق فنان تشكيلي يدمغ مراودة الكلمات بأيقونات اللون والصورة، في بعديهما الفني والثقافي. إن للسواد سلطته على قصائد الديوان، تفضحه العناوين والعناوين الداخلية، وعنوان الإضمامة نفسها «محو الأمنية» التي تحيلنا بمواربة إلى الشعار التربوي المغبون (محو الأمية)، الذي يغرس في ظهورنا لعنة التخلف المقيتة، فأي أمة هذه التي لا تزال ترفع هذا الشعار منذ الستينيات إلى الآن؟ لكن هذه المواربة الماكرة هي مخاتلة شعرية محمودة، تدفع التأويل في اتجاهين، أحدهما قريب هو المرتبط بالشعار (محو الأمية) بعد ممارسة عملية المحو بإسقاط حرف النون، والعبارة، أي المحو، اختيرت بعناية لتؤدي إلى هذا المقصد. وثانيهما أبعد نراه مؤطرا لدلالات القصائد ومقصدها الأساس، حيث عبارة «المحو» ذات بعد ثقافي أقوى، يكون معادلا للموت والقتل في بعديهما الرمزي المخيف.

المحو القاتل

تكاد لا تخلو قصيدة من ديوان «محو الأمنية» من دلالة الموت الرهيبة، وحيث هذا المعجم يخترق النصوص ويكدرها بحضوره اللامنتهي، هكذا نقرأ في أول سطر من نص (بعيدا عني) «حتى لا أموت مرتين/ أتجنب الذهاب في كل مرة لحتفي/ فأنا أعرف جيدا أني سأموت وحيدا/ وقبري سيكون بيتا للمشردين واليتامى). ولنلحظ كيف يزدحم معجم الموت في أربعة أسطر من مفتتح قصيدة يفترض أنها فاتحة شهية للقراءة. وفي ثاني قصائد الديوان يأتي العنوان «عودة للقتل» مكرسا سطوة هذا المخلوق الجبار الذي يظلل القصائد بقتامته المنفرة. غير أننا إذا أردنا أن نفهم هذا الحضور الثقيل، فعلينا أن نستقرئ العلة، وهناً وسبباً، من هذا المقطع «لا مجال للفرار فالحياة سلبت منك كل شيء ووهبتك شمعة الشعر الموجعة». ويبدو الطباق واضحا، هنا، بين الحياة التي أسند لها فعلا سلبيا، لا يوائم دلالتها الإيجابية، هو «السلب»، وبين الموت الذي يحضره بمعادلاته الجمة في الديوان برمته، لكأن حضور الموت بهذا الثقل انتقام من الحياة التي أفقدت الذات الشعرية كل الملذات وأبدلتها قصائد تؤلم ولا تفرح، تقتل ولا تحيي. وهنا ننتقل من طباق في الدلالة الموت/ الحياة، إلى ترادف، فالموت يسلب الأمنيات مثلما تسرقها الحياة أيضا.

غير أنه ينبغي ألا نفهم أن «القتل»، هنا، يحضر بوصفه منذورا، دوما، لدلالة التصفية الجسدية، بل يتخذ في الأغلب حالا من إقصاء الذات الشعرية عن محيطها، والابتعاد عن منغصات المجتمع، حتى إنه يعلن في أحد السطور «لا أتجول صباحا بالمدينة/ ولا أبتسم إلا للنوارس». وفي أخرى «لا يهمني ما سيحدث لاحقا في الحياة/ ولم أعد أكترث لنفاق القطيع/ متسلقا خيط دخان ومدثرا بالمسافة العذرية». الذات الشعرية، هنا، تختار العزلة حفاظا على صحة الروح، ومبادلة الابتسام تكون حصرا مع النوارس، مما يفهم منه أنه موقف ضد الناس والمحيط، فالعادة تقتضي أن نبادل الناس هذا الفعل الإنساني الراقي، غير أن لفظة (القطيع) تضّمن تصور الذات الشعرية عن الناس باعتبارهم تُبَّعا، بينما تضع نفسها في حال الأمان والاختلاف. ومن الناحية الجمالية تبدو الصورة شديدة الرهافة والرومانسية، تصديقا لصورة الشاعر نفسه الذي يحلق في أبراج من خيالات، لا يخالط الناس، ولا يمشي في الأسواق. لكن جوهر الأشياء يظهر أنه تبرير جميل لسلوك شخصية سالبة لا تقدر على المواجهة، لكأن الذات الشعرية، هنا، تفتقد إلى تقدير المواقف على نحو حكيم، ولا تستطيع تحليل العلاقات فتسقط علاتها على الآخرين، تنعتهم بالقطيع وتذهب إلى عزلتها المفضلة.

ومن مظاهر إسقاط الذات الشعرية لأحوالها النفسية على جمادات ومخلوقات أخرى، ما تقدمه الأسطر الآتية «الغرفة تحس بالوجع، النافذة ترتعش والحيطان تصرخ». في مقابل جعل هذه الذات متحررة في قوله «لا داعي أن نرتدي الهزيمة/ وننتحب تحت الجسر». وهنا تتخلص الذات من قيمها السلبية، وتسقطها على محيطها بينما تلبس هي جلدا مصطنعا وتركب شجاعة مكذوبة. لكنها مع ذلك يمكن أن تدخل في مقايضة لمبادلة الجسد مع قصبة صيد أو مع فزاعة، كما في نص «حياة أخرى» «أصبحتُ قصبة/ وأصبحت هي شاعرة»، «فقررت أن أفاوض فزاعة/ وأن نتبادل جسدينا».

إن حال التقمص والحلول في موجودات أخرى التي تلجأ إليها الذات الشعرية هي ترجمة لعدم الرضى عن الحياة التي تعيشها، تلك المنذورة للخسارات الثقيلة والألم والموت. وحتى الحيوات الأخرى المشتهاة تظل نفسها طوباوية، متعالية، تغشوها رومانسية حالمة.

الصورة الشعرية

الصورة الشعرية، كما نعلم جميعا، هي تركيب لغوي يجمع شظايا من الواقع ويجعلها مندغمة في المجاز، لذا فإن أثر المحيط والخبرات الحياتية يظلان فاعلين جوهريين في تركيب الصورة وصناعة الرؤية الشعرية التي تبنى عبر مراحل مختلفة ومع تطور التجربة الشعرية. والصورة في إضمامة «محو الأمنية» مشدودة إلى فضاء الصويرة، ويكفي تأمل نص «صداقات الشاعر» لنجد أنها فضاءات صويرية خالصة في الأغلب (البحر، الريح، الميناء، الديابات، الحديقة، ساحة المدينة، النورس، المقبرة)، تحضر بوصفها موضوعا كما في هذا النص، أي نص صداقات الشاعر، أو جزءا من الصورة الشعرية نفسها، فهي تلك «المدينة المنذورة للشعر والغياب/ ملاذ الشعراء الحالمين». وما يسم الصورة الشعرية في الديوان أنها تنمو بتؤدة وعلى نحو مركب، فهي تأخذ عناصرها من محيط الشاعر دون أن تستغرقه في ابتذاله، أي أن تعيد، فقط، تصوير الواقع ونقله. وتمتح من الفن التشكيلي تجريده للواقع العيني ومواده وموضوعه كما في نص «الرسام».

ولعل ما يميز تجربة الأزرق في الديوان، أنه يأتلف فيه السردي والشعري على نحو دال، خاصة في نصي «في حياة أخرى» و»قصائد موكادور». والحاجة إلى السرد في هذين النصوص على الخصوص نابعة من الرغبة في بناء سيرة عن طفولة الذات الشعرية واستشرافها للحياة المشتهاة، أي رسم صورة مكتملة عن الشكل الذي يريده لنفسه، وعلى الرغم من أن هذا الشكل ينطوي على تناقض صارخ، فمرة يرى المدينة منذورة للحلم والشعر، ومرات أخرى سبيلا للخسارات والرتابة والقتل. إلا أنه تناقض يفسر اضطراب الذات الشعرية نفسها، التي تسقط خساراتها على الآخرين، وحتى الجمادات، كما هي دالة على اضطراب الرؤية وعدم وضوحها، والشعر كان، ولا يزال، سيرورة تخييلية تسعى إلى الوصول لتلك الرؤيا الواضحة التي تضيق معها العبارة كما في قولة الإمام (النفري) الذائعة.

تجمع تجربة يوسف الأزرق، إذن، في هذا الديوان بين الصدور عن رومانسية من حيث الرؤية الناظمة التي مؤداها التوحد مع عناصر الطبيعة (البحر، النورس، الحديقة…) واختيار العزلة بديلاً عن الواقع المجتمعي الذي تصمه الذات الشعرية بالنفاق، وعن سريالية أيضا بالنظر إلى أن الصورة الشعرية تبنى كثيرا، وبالموازاة مع عناصر الطبيعة، على أشياء من العالم المخيف، وأهمها المقبرة. وبالمجمل فإن الأزرق في هذه الإضمامة يبني كونه الشعري بقدر كبير من التدقيق والنحت الذي يهتم بالتفاصيل، على الرغم من أنه يصدر أحيانا عن تصورات قد لا توافقنا هوانا، أرواحنا، أو عقولنا.

(القدس العربي)