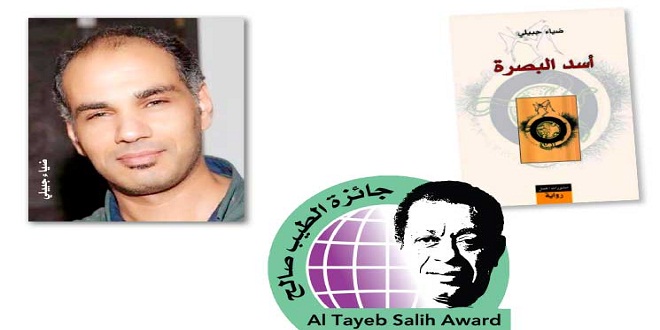

ضياء جبيلي: نحرث عوالمنا السردية من مأساتنا العراقية

صفاء ذياب

لم يركن الروائي ضياء جبيلي إلى نسق واحد في كتاباته، بل يسعى لخرق أسلوبه الشخصي، يهدم ما يبنيه ليعيد إنتاجه مع كل عملٍ جديد.. ربما كان هذا ما لمسناه بعد روايته الأولى «لعنة ماركيز» التي فازت قبل سنوات بجائزة دبي الثقافية، لتليها روايته «وجه فينسنت القبيح» وبعدها «تذكار الجنرال مود» وصولاً إلى روايته الأخيرة «أسد البصرة»، فمع كل عمل جديد نرى جبيلي يخرج من ثوبه ليخيط له ثوباً مغايراً، حتى حصوله مؤخراً على جائزة الطيب صالح في السودان عن مجموعته «ماذا نفعل بدون كالفينو»، ليفاجئ قراءه بخروجه عن عالم الرواية إلى عالم القصة، وهو طريق معكوس لأغلب الكتاب الذين يبدأون بالقصة ويتجهون بعد ذلك إلى الرواية.

فما القصة لديه؟ وكيف يمكن أن نفهم رؤاه من خلال أعماله الروائية والقصصية، خصوصاً أن مجموعته القصصية الجديدة «حديقة الأرامل» ستصدر خلال أيام في بغداد.

■ في مجموعتك القصصية الأولى هذه، هل كنت تراهن على كونك روائياً معروفاً يقدم نموذجاً جديداً في القصة القصيرة؟ هل كانت الرواية حاضرة في قصصك إلى درجة الحذف والاختصار لتشكل نموذجك؟ أم أن هناك نماذج قصصية كنت تستفيد منها لتبني عالمك؟

□ ليس هناك من سبب يمكن إرجاء جنوحي إلى كتابة القصة بعد خمس روايات. لكن في الوقت نفسه هناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن الإسهاب بها. بمعنى أقرب، ليس كل الأفكار تصلح لتوظيفها في الرواية، وأنا بطبيعتي أميل إلى التكثيف والاختصار والتقشف الإيجابي الذي يوصل المعنى بطريقة مثالية بعيدة عن الحذلقة اللغوية والتعمية والسرد الفائض عن الحاجة. وجاءت القصة لتدعم هذا الميل وتضعني أمام تجربة، ربما هي ليست جديدة، لكن قلما نجد من يبني عليها نماذجه السردية، وهي التجربة القائمة على محاولة تقريب القصة من شكل وبناء الرواية، والكتابة بجمل طويلة تختصر الزمن الروائي الطويل وتكثّف الأحداث وتضغطها، لكن ليس إلى الحد الذي يبدو فيه النصّ مرتبكاً وغير مترابط. وربما بدأت بكتابة هذا النوع من القصص قبل سنوات، من خلال قصة «الفتاة النحيفة ذات الساقين الطويلتين»، لكن لا يعني انتهاجي هذه الطريقة في القص أن تُصنّف قصصي على أنها روايات قصيرة. نعم جربت كتابة الرواية القصيرة من خلال رواية «وجه فنسنت القبيح»، لكن بالتأكيد أن ما أكتبه من قصص لا يشبه هذه الرواية.

■ في أغلب أعمالك تستند إلى الوثيقة بمفهوماتها المتعددة، منها استغلالك لكتاب مشاهير، أو لحادثة تاريخية، أو لخلق حكايات تربطها بالواقع وكأنها حقائق.. كيف تبني عالمك السردي؟

□ هناك أحداث وثيمات كبرى سيكون من التقليدي جداً الاشتغال عليها بواقعية من دون اللجوء إلى دعمها بكل ما هو غرائبي وفنطازي. أنا استعمل الوثيقة لا بوصفها شاهداً أو كاشفاً، إنما كذريعة لقول ما لا يمكن التطرق إليه في حال كان السرد مباشراً ولا يحتوي على وسيلة إيصال مناسبة. دائماً ما أجاور الواقعي بالغرائبي والسيريالي أحياناً أو أمزج بينهما، لا بقصد الهروب من الواقع، بل لأجعله أكثر تشويقاً من الناحية الفنية والأسلوبية. وأيضاً لأفصح عن الأشياء التي أغفلها التاريخ، لكن بطريقة أكثر فنية، أو هذا ما أزعمه أنا على الأقل، لكي ابتعد عما يثير ضجر القراء ومللهم ويجعلهم يرددون: سبق وأن رأيت هذا! وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك من يظن أن ما أكتبه ينضوي تحت مسمى الواقعية السحرية، ذلك أن ثمة من لا يفرق بين اللونين، الغرائبي والواقعي السحري. إن سرد ما سبق للقارئ أن رآه أو قرأه في الحوادث التاريخية والوثائق والشهادات بالشكل الذي كان عليه حين تحدث الأشياء، يعطي انطباعاً مغلوطاً بشأن الكتابة المعاصرة التي وصلت إلى مستويات لم تعد تعول على اللغة لوحدها بقدر ما تفعل ذلك حينما يتعلق الأمر بالأسلوب والقدرة على خلق عوالم مجاورة تعبر عن الواقعي وفداحته. من هنا انطلق في كتاباتي محاولاً ردم الفجوات التي قد تشعر القارئ بأنه واقع في ورطة.

■ ما زال الكثير من الروائيين يحلمون بالجوائز، حتى أن الكثير منهم أصبحوا يكتبون أعمالهم على مقاييس هذه الجوائز، ما الذي تضيفه الجوائز للكاتب بعيداً عن قيمتها المادية أو الدعائية؟ وهل صنعت كتّاباً حقيقيين بعيداً عن شروط الجائزة؟

□ أكثر الجوائز العربية تحتكم إلى أذواق وأمزجة وانحيازات المحكمين، هذا إن لم تكن هذه الجوائز مسيّسة وخاضعة للإملاءات الخارجية، أو موزعة سلفاً حسب الجغرافيا والأحداث. ناهيك عن المحسوبية والنفعية، ودرجة القرابة والصداقة بين محكم هنا ومشارك في الجائزة هناك. من الصعب أن تعثر على الشفافية والنزاهة في جائزة ما، والجوائز عموماً، رغم أنها تشكل حافزاً معنوياً ومادياً مهماً إذا ما ذهبت إلى من يستحقونها، لكنها في الوقت نفسه تدفع بالكاتب إلى ركوب الموجة. موجة المجانية في الكتابة، والكتابة حسب الطلب، والانجرار وراء الأضواء الواهمة، وكل ما هو غير خاضع إلى معايير الجودة في الفن السردي، الذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد من أجل انضاج قصة قصيرة، فكيف الحال بالنسبة لكتابة الرواية؟ وأنا أعتقد أن الحظ، بالإضافة إلى العوامل السابقة، يلعب دوراً كبيراً في صعود الأعمال الرديئة وتراجع الأعمال ذات القيمة.

يمكن للجوائز المهمة أن تختصر الكثير من الطرق الوعرة التي قد يمر بها الكاتب في مسيرته الكتابية، وتنقله إلى فضاء لم يكن يحلم بالوصول إليه حتى وقت قريب. كما أنها توفر له فرصة الانتشار الحقيقي وفرصة قراءته من قبل شريحة واسعة من الناس. ولعل في كل ذلك ما هو أهم من القيمة المادية والمعنوية، وهو الانتشار بالطريقة التي تضمن له مكاناً ملائماً بين أفضل الكتاب وأكثرهم تأثيراً.

■ البصرة مدينة الغرباء، فمنذ أن تشكلت كانت ميناءً يدخل الناس إليه ويخرجون منه من دون أن تذرف دمعة واحدة عليه.. وفي الوقت نفسه هي اللامكان الدائم الذي يحضر ويختفي مثل الحلم.. فهل البصرة مدينة الحكايات ومنجمها؟ لماذا لا يفك كتاب هذه المدينة من الكتابة عنها كيوتوبيا؟

□ قد تكون البصرة مدينة غرباء حقاً، والمرفأ الذي يتسلل عبره اللصوص والغزاة والباحثين عن الثروة والشعر، لكنها في الوقت نفسه مدينة استثنائية في ما يخص كونها منبعاً للكثير من الحكايات، سواء تلك التي رُويت أو التي لم تعثر بعد على حكواتي مناسب لها. ولا أظن أن ثمة من كتب عن البصرة كيوتوبيا أو حلم باستثناء محمد خضير. في حين جاءت الكتابات الأخرى كمرثيات سردية لفينيسيا عربية تدعى البصرة كانت حافلة بالتنوع والثروات الصغيرة، بالشعر والسرود الجميلة، ومحتفية باقترابها الوشيك آنذاك من المدن الفاضلة، التي يعيش فيها الإنسان بصفته إنساناً فحسب، من دون الاضطرار إلى تصنيفه عرقياً ودينياً ومناطقياً. الحال هنا أشبه ببحار يرثي لؤلؤة ثمينة ضاعت منه في عرض البحر، لهذا تجد أن ثمة حسرة ونبرة نوستاليجية في أغلب من كتب عنها. فالمدن مثل البصرة لا تموت لمجرد أن هناك من يرمي عذوق نخيلها بالحجارة. ولا أتحدث هنا بصفتي مواطناً أبدياً مخلصاً لمدينته المنهوبة، إنما أتحدث وأنا أراجع في الوقت نفسه كل ما مرّ بهذه المدينة من أحداث جسيمة أثرت على كل شيء فيها، وعلى الرغم من ذلك تجد أن ثمة من ما يزال بإمكانه أن يكتب ويروي القصص والحكايات. البصرة باختصار (ألف ليلة وليلة) لا تنتهي.

■ روايتك الأخيرة «أسد البصرة» بنيت لتدخل في عوالم الأقليات (اليهودية تحديداً) والهويات الخاصة (العاهرات والمثلية)، وغيرها الكثير، هل أعدت حكايات الواقع سردياً، أو اختلقت مدينة جديدة لتكون مكاناً لحكاياتك؟

□ ليس هناك مدينة جديدة. لقد وظفت البصرة المدينة كمكان تتحرك فيه الشخوص والأحداث عبر أربع حقب، بدءاً من الحقبة الملكية مروراً بحقبة الجمهورية الأولى، ثم بالحقبة البعثية، وصولا إلى ما بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني. ربما هذه الرواية الثانية، بعد لعنة ماركيز، أخرج فيها عن إطار الفنتازيا/ الغرائبية كطريقة لطرح الواقع والتعبير عما يجري فيه. «أسد البصرة» ليست رواية أقليات فحسب، إنما هي رواية المحنة العراقية بأسرها. فما جرى للشخصية الرئيسة فيها وهو (أمل) حدث أيضاً لأغلب العراقيين. لكني حاولت من خلال اختياري للأقلية اليهودية والأرمنية تحديداً في هذه الرواية، أن أبين إلى أي حد يمكن أن تؤثر الأنظمة المتعسفة وتلقي بظلالها القاتمة على الفرد العراقي، حتى ذلك الذي طُعن بعراقيته فآثر البقاء على الرغم من أن ثمة من يريد اقتلاعه بالقوة ورميه خارج الحدود.

نعم، ربما هناك إعادة لحكايات الواقع كما قلت، لكنها الحكايات الشفاهية التي تحدث لأناس تأثروا بالجحيم العراقي المتواصل. الحكايات أو لعلها الأسرار التي نسمعها ولم نقرأها في كتاب، أو أنها تلك الشهادات المطمورة بداعي الخوف.

■ بعد هذه الأعمال، ستصدر روايتك «المشطور.. ستّ طرائق غير شرعية لاجتياز الحدود نحو بغداد»، أين ستوضع هذه الرواية نسبة لأعمالك السابقة، وكيف اشتغلت على موضوعها؟

□ يمكن القول عن هذه الرواية إنها محاكاة غرائبية لرواية «الفيسكونت المشطور» للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو، معكوسة على الواقع العراقي الطائفي تحديداً. رواية مكتوبة بحس ساخر حيناً، وبالدعابة السوداء حيناً آخر. هناك كم هائل من التهكم والأسئلة والأجوبة المجهولة، لكن ليس بعيداً عما يحدث حقاً على هذه الأرض منذ عام 2003. أما لماذا اخترت المنحى الغرائبي ليؤطر موضوعة هذه الرواية؟ فلأن كل شيء حتى الآن يبدو نيئاً، أشبه بسمكة ما زالت تلبط في الحلق، عسيرة على المضغ ولا يمكن هضمها في آن معاً. وأعني بهذا موضوع الطائفية التي ما زال من الصعب تناولها واقعياً، أو كما نقرأها في القصص الخبرية التي تتحدث عن المآسي المهولة.

لهذا لجأت إلى الغرائبي والعجيب ربما، والحدث اللا منطقي، لعلي أصل بهذه الطريقة إلى واجهة أستطيع من خلالها طرح رؤية مقاربة للوضع الراهن، في ظل كل ما نشهده من تناحرات طائفية ومذهبية وقومية ومناطقية ما زالت تنخر في الجسد العراقي. لكني أيضاً لم أشتغل على موضوع الأضداد في رواية «الفيسكونت المشطور»، أي أني لم أكن معنياً بما كان يشغل كالفينو من صراع بين الخير والشر المتمثل بنصفي الفيسكونت الغرامو الشرير والآخر الطيب.

إنما عملت على (أنا ثالثة) هي أنا السارد المشطور والشخصية الرئيسة التي ستذوب بين نصفيها بمرور الزمن حتى تكاد تُنسى. فقد اكتشفت في أثناء قراءتي المكررة أن هناك (أنا) ثالثة أغفلها كالفينو في روايته، فكانت تلك إحدى البذور الكثيرة التي عادة ما يتركها كبار الكتاب للطيور الصغيرة أمثالي، وهو ما جعلني أندهش في بداية الأمر وأبحث وأستنتج قبل أن أكتب أول حرف. باختصار، «المشطـــــــور» رواية العراق الذي فقد (أناه) المركزية منذ دخول أول دبابة أمريكية عبر الحدود الجنوبية، حينما بدأ الاحتلال وعملاء السياسة والدول الأقليمية والفساد والطائفية بتمزيقه. إنها رواية العراقي الذي بات يواجه أحد أكثر الأسئلة إيغالاً في تمزيقه وتشتيته: هل أنت شيعي أم سني؟ وهو السؤال الذي أول ما سيُطرح على بطلي اللامسمى من قبل إرهابيين: الأول أفغاني والآخر شيشاني.

(القدس العربي)