في الأصل والفصل

- الخوف النقدي - 2023-11-22

- جوائز الثقافة والأدب.. أين الخلل؟ - 2022-11-01

- في الأصل والفصل - 2022-04-11

حاجة الإنسان إلى الاتصال والتواصل قديمة، بدأت بلغة الإشارة، ثم الهمهمة، ثم اختراع اللغة وتحويلها إلى أصوات وحروف شفاهية شكلت البنية الأساسية للغة.. غير أن ذلك كان يحقق التواصل المباشر حال حضور الأطراف في مكان واحد، وحينها ظهرت أمام البشرية مشكلة جديدة، فكيف يمكن التواصل في حالة وجود مساحات مكانية بعيدة تفصل بينهم، وبخاصة مع احتياج الإنسان للانتقال والابتعاد عن موطنه بحثا وراء أسباب العيش واستمرار الحياة.

ظلت البشرية قرونًا تعيش حالة من العُزلة بسبب عدم وجود وسائل تواصل تتجاوز حدود الزمان والمكان، وهنا ظهرت الحاجة لاختراع شكل جديد من التواصل، هو الرسالة الشفاهية التي يتم تحميل شخص بها لتوصيلها إلى شخص آخر، قد تفصل بينهما أيام وليالٍ ومساحات شاسعة.

وبمرور الزمن ظهر الاختراع الذي أحدث تحولًا جذريًا في مفاهيم الحياة، وهو اختراع الكتابة، حيث بدأ استخدامها أولًا في تسجيل الخبرات البشرية لنقلها إلى الأجيال القادمة، مثل ما نجده حاضرًا حتى الآن من النقوش على الأحجار (حجر رشيد، ونقش النمارة)، وعلى الجدران والمعابد الفرعونية، وغيرها مما حمل رسالة من الأجيال الأولى التي أنتجته إلى الأجيال التالية المتعاقبة عبر العصور.

لعل أقدم رسالة يذكرها التاريخ في ذلك هي رسالة النبي سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، والتي حفظ القرآن الكريم نصها

كانت هذه هي الأشكال الأولى للرسائل، لكنها كانت نادرة وقليلة، لأن الكتابة ذاتها لم تكن منتشرة بين الجميع كما هو حادث الآن، وإنما كانت مُقتصرة على الدين والدولة بمفهومنا المعاصر (الكهنة والمعابد، وبلاط الحكم).. ولعل أقدم رسالة يذكرها التاريخ في ذلك هي رسالة النبي سليمان عليه السلام إلى بلقيس ملكة سبأ، والتي حفظ القرآن الكريم نصها: “إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلاَّ تَعْلُواْ عَليَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِين”.

يمكن إذن تقسيم الرسائل عبر التاريخ لثلاثة أنواع فقط، هي الرسالة الإشارية، والرسالة الكلامية الشفاهية، والرسالة المكتوبة.

وقد بدأت الرسائل الإشارية (بالرأس واليد والعين والحاجب) مع الأشكال الأولى للحياة، حين اخترعت كل جماعة بشرية نظامًا من الرموز والعلامات (بتعبير علماء اللغة المعاصرين) يشير كل رمز أو علامة منها إلى مفهوم أو معنى محدد، وإن كان في نهاية الأمر يظل هذا النظام في إجماله محدودًا، لأن العلامة تدل على مفهوم واحد وليس مفاهيم متعددة (الرفض، القبول، السعادة، الحزن، الحب، الكُره)، وهو ما يشير إليه الشعر العربي عندما يقول:

أشارتْ بطَرْفِ العين خِيفةَ أهلِها إشــــارةَ محزون ولم تتكَلَّمِ

فأيقنْتُ أنَّ الطَّرْفَ قد قال مرحبًا وأهلًا وسهلًا بالحبيب المتيَّمِ

فهنا الإشارة مرتبطة بمدلول مُحدد، ولم تستطع التوسع في التعبير عن تفاصيل هذا الحب، وأبعاد هذه العلاقة، وقصة هذا الغرام، وهو ما تستطيع اللغة التعبير عنه بأشكال متعددة من خلال الرسائل الكلامية الشفاهية والمكتوبة.

فمتى بدأ استخدام مصطلح “رسالة”في التداول العربي؟ ومتى تحولت إلى فن له أُسسه وقواعده؟

معروف أن الشعر كان ديوان العرب الذي يحتل عندهم المكانة الأولى، فيُعبّرون به عن أفراحهم وأحزانهم وأيامهم وأحداث حياتهم، وأكثر ما وصلنا عن العرب الجاهلية هو ذلك الشعر، أما النثر فكان أقل بكثير من الشعر وتنوعت فنونه بين الخطابة والحكم والأمثال والقصص، وكان كله شفاهيًا غير مكتوب، سجلته مصادر الأدب في العصور التالية بعد ظهور الإسلام وانتشار الكتابة.

فهل عرف عرب الجاهلية فن الرسائل من بين هذه الفنون؟

ترتبط الإجابة عن هذا السؤال دائما بموضوع آخر وهو “الكتابة” (نظرًا لارتباط الرسائل بالكتابة وانتشارها)، فيرى البعض من الباحثين ومؤرخي الأدب أن الكتابة لم تكن منتشرة بينهم، وعليه فإن الرسائل لم تكن منتشرة إلا في حدود ضيّقة جدًا، وتكاد تكون نادرة، ويرى آخرون أن الكتابة كانت معروفة ويستشهدون على ذلك بإشارات وردت في الشعر حول الخط والكتابة، وبالتالي يثبتون معرفة الجاهليين لهذا الفن، وهو ما تم جمعه في كتاب “جمهرة خطب العرب”، والتي بلغت اثنتي عشرة رسالة، منها أربع شعرية، وثمان نثرية.

مع ظهور الإسلام، بدأ فن الرسائل يظهر في صورة أخرى، خصوصًا مع بداية بناء الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والعهود التالية له

لكن مع ظهور الإسلام، بدأ فن الرسائل يظهر في صورة أخرى، خصوصا مع بداية بناء الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والعهود التالية له مع الخلفاء الراشدين، حين ظهر الاحتياج إلى المراسلات مع الملوك بدءًا من النجاشي ملك الحبشة، وكسرى ملك الفرس، والمقوقس عظيم قبط مصر، وهرقل ملك الروم، وكذلك مع القبائل العربية التي كان الاحتياج إلى مكاتبتها لعقد صلح معها أو الاتفاق معها على إدارة الحروب.

وقد وضع النبي عليه السلام منهجًا في صياغة رسائله، اتبعه الناس من بعده، وتحول إلى نموذج في الكتابة ظل مستمرًا حتى نهاية العصر الأموي، حيث كانت كل الرسائل تبدأ بـ: البسملة، واسم المرسِل واسم المرسَل إليه، والسلام الافتتاحي أو التحية، وتحميد الله تعالى وتوحيده، وذكر صيغة التخلُص أو فصل الخطاب (أما بعد)، ومضمون الرسالة، وصيغة السلام الختامي. ثم يثبت الكاتب، بعد الفراغ من كل ذلك، عددًا من المعلومات المعروفة بذيول الرسالة، ومهمتها التوثيق وهي: تاريخ كتابة الرسالة، وختمها، واسم محرِّرها.

ثم حدث تطور مهم في كتابة الرسائل على عهد الخلفاء الراشدين، عندما بدأ الاحتياج إلى الرد على الرسائل وهو ما أنشأ فن التوقيعات، وهنا بدأت فكرة ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل، وكانت فكرة بسيطة تعتمد على تخصيص فرد أو أكثر تكون مهمتهم كتابة الرسائل وتنظيم المراسلات التي احتاجتها الدولة الناشئة، ثم تطورت الفكرة في العصر الأموي مع تزايد أطراف الدولة الإسلامية واتساع حدودها، وهو ما جعل الإنشاء يتحول إلى مهنة أو منصب أو وظيفة من وظائف الدولة، وبدأت الرسائل تأخذ شكلًا جديدًا، وظهر فيها التأثر بلغة القرآن الكريم، والمعاني والتراكيب اللغوية الجديدة التي أوجدها الإسلام، وكثر فيها تضمين بعض الآيات، والأحاديث النبوية، وزادت نسبة انتشارها بين الناس على نحو أكبر.

ويمكن اعتبار التطور الأهم في هذه المرحلة هو ما طرأ على حجم وبنية الرسائل ذاتها، فاتسع حجم المكتوب فيها، ولم يعد يتوقف عند فقرة أو فقرتين، واتسعت موضوعاتها لتعالج أمورًا عديدة، من بينها الأمور الشخصية والانطباعات والمشاعر والأوضاع والأحوال، وهو ما أُطلق عليه الرسائل الأدبية.

وفي العصر العباسي تطور ديوان الإنشاء وتوسع، وتفرعت عنه وظائف واختصاصات مثل “التوقيع”، الذي اتخذ أشكالًا متعددة، فهو إما أن يكون مختصرًا لما هو مكتوب في الرسالة الواردة، أو أن يكون رسالة قصيرة مرسلة إلى أصحاب المكانة السياسية أو الاجتماعية أو الأدبية، ويتم فيها إيجاز الفكرة أو الموضوع، وقد يكون بعضها عبارة عن قرارات وأوامر لها علاقة بأمور الحكم يصدرها الخليفة أو الحاكم، ويقوم الكاتب بصياغتها في عبارات بحيث يجعلها تتميز بالبلاغة والفصاحة وحُسن البيان.

تطور فن الرسائل في العصر العباسي، وانقسم إلى ثلاثة أنواع: الرسائل العامة (الديوانية)، والرسائل الإخوانية (الخاصة أو الشخصية)، والرسائل الأدبية

وإن كانت التوقيعات في هذا العصر قد تطورت لتصبح فنًا مستقلًا قائمًا بذاته، له قواعده ومواصفاته الخاصة، وتم تكليف غير الوزراء للقيام بها، وأطلق عليهم “كُتّاب الإنشاء”وكبيرهم يسمى “رئيس ديوان الإنشاء أو كاتب السر”، وكان أشهر كُتاب التوقيعات: جعفر بن يحيى البرمكي، والفضل بن سهل، وسيف الدولة الحمداني، والصاحب بن عباد، والمعتمد بن عباد.

هذا عن فن الرسائل عمومًا، فمتى وكيف بدأت “الرسائل الأدبية/ الشخصية”في التراث العربي؟

تعود بداية هذا الفن إلى الجاحظ في رسائله (النصف الأول من القرن الثالث الهجري)، حيث تحولت الرسائل على يديه إلى فن، ظهر عبر تضمينه لـ “رسائل أدبية”في ثنايا كُتبه، ومنها رسالة بشر بن المعتمر عن الخطابة، الواردة في كتابه “البيان والتبيين”، ثم رسالة التربيع والتدوير في الهجاء والسخرية من غريمه أحمد بن عبدالوهاب، والتي يرسم عنه بالكلمات صورة ساخرة تشبه الرسوم الكاريكاتورية في عصرنا، عندما يقول عنه: (وكان ادعاؤُه لأصناف العلم على قَدْر جهله بها، وتكلُّفُه للإبانة عنها، على قدر غباوته عنها، وكان كثير الاعتراض لهجًا بالمراء، شديد الخلاف، كلِفًا بالمجاذبة، مُتتايِعًا في العُنود، مؤثرًا للمغالبة، مع إضلال الحُجَّة، والجهل بموضع الشُّبهة، والخطرفة عند قصر الزاد والعجز عند التوقُّف).

هنا سنُلاحظ أن الرسائل قد اتسع مفهومها فلم تعد توقيعًا أو ترسلًا أو مكاتبات رسمية لتنظيم شؤون الحكم، ولم تعد فقط للإخبار أو الإعلام بأمر حدث، أو أوامر ينبغي تنفيذها، ولم تعد مرسلة من شخص إلى شخص (بين أفراد العائلة والأقارب) أو مرسلة من فرد حاكم إلى جماعة محكومة، وإنما صارت الرسالة نوعًا من أنواع التأليف، وصار المرسل (المؤلف) يرسلها إلى أي مستقبل/ قارئ، في عصره أو في العصور اللاحقة.. وهو ما تم تطويره في مرحلة تالية لتنفصل الرسالة من كونها متضمنة في سياق كتاب، إلى أن تكون في صيغة كتاب صغير الحجم يدور حول موضوع واحد، وهو الأمر الذي سيتنوع ويتعدد لاحقًا.

على أية حال، تطور فن الرسائل في العصر العباسي وما بعده، وانقسم إلى ثلاثة أنواع تبعًا لمجالات الاستخدام، وهي: الرسائل العامة (الديوانية)، والرسائل الإخوانية (الخاصة أو الشخصية)، والرسائل الأدبية. وكانت الأولى تمثل الرسائل الرسمية التي تتبع أحد الدواوين الكثيرة التي أنشأتها الحضارة الإسلامية (ديوان الجند، ديوان الخراج، ديوان الإنشاء …)، وهي في الإجمال، الرسائل التي تكون مختومة بختم الخليفة أو الملك أو الأمير، وتتضمن أمورًا سياسية وتجارية لها علاقة بتسيير أمور الحكم، في حين تختص الثانية (الرسائل الإخوانية) بالعلاقات الخاصة أو الشخصية، والتي تنوعت موضوعاتها بين التهنئة في المناسبات الاجتماعية، وشكوى الأحوال الاقتصادية والنفسية، والتعزية في حوادث الموت، والاعتذار والتشفع، والعتاب والتناصح بين الأصدقاء، والشكر علي الجميل أو المعروف، والهجاء، والرثاء، وغيرها.

حدث تطور مهم في الكتابة، عندما بدأ الاحتياج إلى الرد على الرسائل وهو ما أنشأ فن التوقيعات، وهنا بدأت فكرة ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل

أما الرسائل الأدبية فكان يشترط فيها أن تعتمد على الأساليب الأدبية في الكتابة من خيال وتصوير وتشبيه ومجاز، لأنها لو كانت كتابة عادية تعرض الحقائق فقط، فإنها لا يتم اعتبارها من فن الرسائل الأدبية.

وهنا يمكن الوقوف أمام محطة مهمة في تاريخ فن الرسائل العربية، وهي مرحلة التنظير والتقعيد له، إذ من المعروف أن هذا الفن قد تطور بدءًا من العصر الأموي، وصار فنًا قائمًا بذاته، وصار له أدباء متخصصون، ذاعت شهرتهم، وكان على رأسهم عبد الحميد الكاتب، وابن العميد، والقاضي الفاضل، والصاحب بن عباد، وغيرهم كثير، وإن كانت قد شاعت في التراث العربي مقولة: “فُتِحت الرسائل بعبد الحميد، وخُتِمت بابن العميد”.

هذا التطور هو ما جعل “عبد الحميد الكاتب”يضع مؤلفًا كاملًا (كتابًا) في ضوابط الكتابة، والواجبات الخلقية والثقافية للكاتب، وما ينبغي عليه إعداده وما يجب تناوله أو الابتعاد عنه، وهو ما جعل القلقشندي في “صبح الأعشى”يرى “رسالة عبد الحميد الكاتب”تلك: “أصل هذه الآداب الذي ترجع إليه، وينبوعها الذي تفجرت منه”، ثم يأتي بعدها مؤلف أو كتاب “أدب الكاتب”لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، ثم “صبح الأعشى في صناعة الإنشا”للقلقشندي (ت ٨٢١هـ).

ولعل “رسالة عبد الحميد الكاتب”هي التي فتحت الباب لظهور النوع الرابع من كتابة الرسائل، والذي يعتبر حتى اليوم من خصائص الثقافة العربية، وهو الرسائل العلمية التي تتناول موضوعًا واحدًا وتفصل القول فيه وتبحثه من كل جوانبه (والتي تشبه الكتاب صغير الحجم، وبعضه يشبه الدراسة أو البحث العلمي في زمننا)، ومنه رسائل الجاحظ، ومنها: رسالة في الترجيح والتفضيل، ورسالة الجد والهزل، ورسالة المعاد والمعاش، ورسالة فصل ما بين العداوة والحسد، ورسالة كتمان السر وحفظ اللسان، ورسالة الصداقة والصديق، ورسائل محيي الدين بن عربي، ومنها: رسالة القسم الإلهي، ورسالة الأنوار، ورسالة الانتصار، ورسالة لا يعول عليه، ورسائل جلال الدين السيوطي، ومنها: رسالة كشف الغمة في اختصاص الإسلام بهذه الأمة، ورسالة طي اللسان عن ذم الطيلسان، ورسالة وصول الأماني بأصول التهاني، ورسالة قطع المجادلة عند تغيير المعاملة… وغيرهم كثير ممن ترك كُتبًا يبدأ عنوانها بكلمة “رسالة”.

يمكن الوقوف أمام محطة مهمة في تاريخ فن الرسائل العربية، وهي مرحلة التنظير والتقعيد له، إذ من المعروف أن هذا الفن قد تطور بدءًا من العصر الأموي

وأخيرا، كيف تطور هذا الفن ليصل إلى ما سُمي “أدب الرسائل”في العصر الحديث؟

في العصر الحديث، تحققت كل أشكال الرسائل المعروفة عبر التاريخ، والتي ساعدت الطباعة وتطور وسائل الاتصال على انتشارها وظهورها إلى الناس، وظهرت أشكال جديدة منها، وهي الرسائل الخاصة، التي يكتبها شخص إلى آخر (أب إلى ابنه، زوج إلى زوجته، عاشق إلى معشوقه، أديب إلى كاتب)، وغيرها من الرسائل التي نشرها بعض أصحابها في حياتهم، وبعضها الآخر لم يتم نشره إلا بعد وفاتهم.. وظهر أيضًا نوع من الرسائل يُمثل مساجلات الأدباء؛ مثل كتابات (مصطفى الرافعي والمنفلوطي والإمام محمد عبده وعبد الله النديم).

وهي رسائل اعتمدت على الخيال والبيان التصويري، وناقشت قضايا أدبية وفكرية ونقدية أثرت بشكل كبير في حركة الأدب العربي، إضافة إلى الرسائل المُتبادلة بين الأصدقاء، وقد اشتهرت في ذلك: الرسائل بين عباس محمود العقاد وصديقه عبد الرحمن شكري (وهم الذين شكَّلوا جماعة الديوان إضافة لعبد القادر المازني)، والرسائل المتبادلة بين مصطفى صادق الرافعي ومحمود أبو رية، وبين مي زيادة وجبران خليل جبران، إضافة لرسائل أمين الريحاني، والعقاد، وطه حسين … وغيرها كثير يمثل اليوم تصيفًا كاملًا في التأليف ينتمي إلى هذا النوع من الكتابة.

في العصر الحديث، تحققت كل أشكال الرسائل المعروفة عبر التاريخ، والتي ساعدت الطباعة وتطور وسائل الاتصال على انتشارها وظهورها إلى الناس

وهناك نوع آخر من الرسائل ظهر في العصر الحديث، وهو الرسائل المفتوحة، أو الرسائل المتخلية، ومنها رسائل إبراهيم اليازجي، ورسالة “إلى ولدي” لأحمد أمين، و”من والد إلى ولد” لأحمد عوض… وكتاب “ولدي” لمحمد حسين هيكل، ورسالة الشيخ علي يوسف إلى روح ولده عمر، ورسائل يحيى الجمل، ورسائل الأمير شكيب أرسلان “رسائل علمية وأدبية” بينه وأعلام عصره وفيها مناقشة لقضايا الوطن العربي في سورية ومصر والمغرب، وهي أيضا شهادة تاريخية على مؤلفاته التي يتحدث عنها كثيرًا في رسائله، إضافة إلى رسائل جبران، والرافعي، والتي يعدها كثير من الباحثين مصدرًا مهمًا للدراسات بأشكال مختلفة.

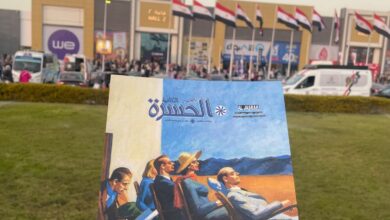

مجلة الجسرة الثقافية – العدد 60