فلسطين بوصفها تحدّيًا ثقافيًّا

هذه المرة، أعلن الغرب بلا استثناء وقوفه إلى جانب إسرائيل، بل إلى جانب حقها في الانتقام الوحشي لقتلاها، مع تصوير ما يحدث كحرب وجود

ثمة تهديد قد يوضع في التنفيذ في أي توقيت يراه حكّام إسرائيل مناسبًا -والحرب الحالية تجعلنا نتدرّب عليه بوعي أو بلا وعي- هو التهجير التام للفلسطينيين

لقد كان عنف الأزمنة القديمة محدودًا بمكانه، أما امتحان العنف الحالي فهو أعمّ وأشمل بقدر شيوع وسائل الاتصال والتواصل

من أهم التحديات الثقافية للحرب على غزة عدم الاعتراف بأن الصدمات التي نالها الضحايا المباشرون، نالها على نحو فظيع أيضًا المتفرجون

سيكون من الصعب علينا لاحقًا امتداح الهشاشة، حتى إن قول هذا قد يبدو الآن مستهجنًا بينما تفتك الأسلحة بالمستضعفين

_______________عمر قدور

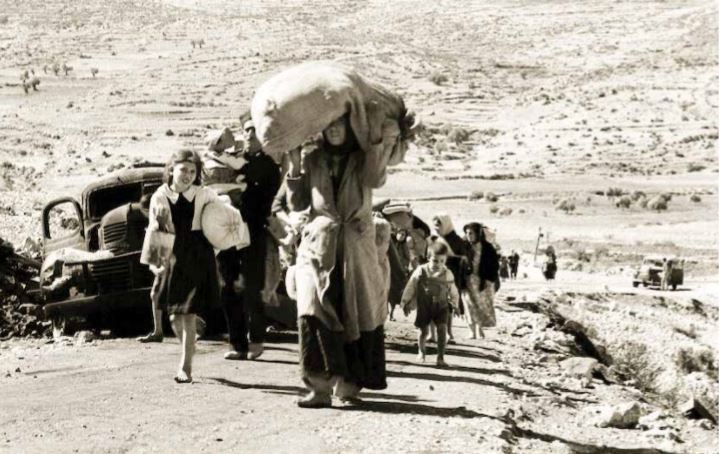

كأنّ إسرائيل تتأسس للتوّ، كأنّ الأجيال التي لم تعايش نكبتي 1948 و1967 تستدرك ما فاتها بمنتهى القسوة. لا يشبه تاريخ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 تواريخَ أخرى لاستهلال انتفاضات فلسطينية، أعقبها قمع إسرائيلي مفرط في الوحشية أمام أنظار العالم الذي بقي متفرجًا وعاجزًا، أو يتظاهر بالعجز. هذه المرة، أعلن الغرب بلا استثناء وقوفه إلى جانب إسرائيل، بل إلى جانب حقها في الانتقام الوحشي لقتلاها، مع تصوير ما يحدث كحرب وجود. وهكذا لم تكن على سبيل المناورة محاولة حكام تل أبيب استخدام هذه اللحظة من أجل تهجير كبير على غرار 1948، بل في صلب تصوراتهم أن إسرائيل وطن ما يزال قيد التأسيس.

من السهل أخلاقيًّا “على الذين لا يتبنون الرواية التوراتية” القول إن ظلمًا فادحًا مستمرًا مورِس على الفلسطينيين بمنطق القوة، ومن السهل تاليًا إدانة ذلك الماضي وما بُني عليه. لقد حدث هذا طوال ثلاثة أرباع قرن بلا جدوى، وتخلله أحيانًا شيء من تعزية النفس بالظن أن حدوثه كان ابن زمن انقضى، وأن العالم يضع ذلك الماضي برمته وراءه. إلا أن واحدًا من أوجه مصيبة ما حدث بعد السابع من أكتوبر هو في التأكيد على أن العالم لم يتغير، وأن القوى المهيمنة فيه على استعداد لإعادة الماضي مصوَّرًا بالألوان ومنقولًا إلينا أينما كنا بأحدث التقنيات.

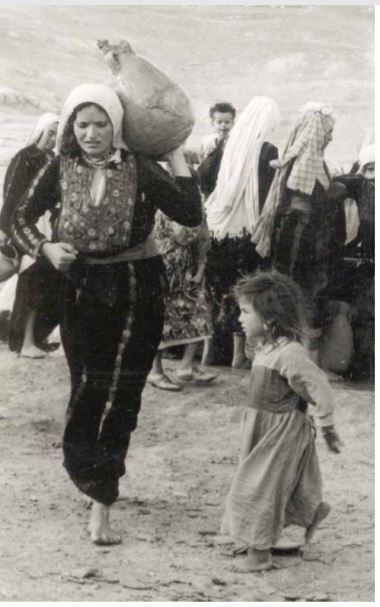

ثمة تهديد قد يوضع في التنفيذ في أي توقيت يراه حكّام إسرائيل مناسبًا -والحرب الحالية تجعلنا نتدرّب عليه بوعي أو بلا وعي- هو التهجير التام للفلسطينيين، هو تمرين على ألا تكون ثمة فلسطين سوى في بعض الوثائق والقرارات الدولية التي عفَّى عليها الزمن، أما المهجّرون الجدد فسينضمون إلى أجيال سابقة تتوارث وطنًا عاطفيًّا مقيمًا في الذاكرة؛ تتوارث الذاكرة المقتلَعة والتي صار عليها أن تنبت في تراب الآخرين. حينها سيكون التوراتيون قد حوّلوا فكرة ووعدًا رمزيًّا إلى وطن، بينما أحالوا وطنًا وشعبًا واقعيين إلى مجرد فكرة.

وقد يقول لنا الواقعيون، أو بالأحرى الذين جعلوا من الواقعية دِينًا، إن هذا ليس بجديد، فعبْر العصور بادت أقوام وأوطان عديدة، ومن طبيعة الخرائط ألا تستقر على حال كما قد نظن. وقد يهوّن البعض من ذلك بالقول إن شعوبًا أخرى مهدَّدة بالانقراض في أزمنة مقبلة لأسباب مختلفة، منها على نحو خاص تحديد النسل أو الإضراب عن التكاثر، وقد يكون منها غلَبة المهاجرين ونسلهم على سكان أصليين للبلد. إلا أن نهاية هذه التوقعات تتفق مع المثال الفلسطيني فقط في المآل، ولا تلحظ أن الأساس فيه هو استخدام العنف الذي يُتوَّج بالاقتلاع النهائي.

لقد كان عنف الأزمنة القديمة محدودًا بمكانه، وهذا بالطبع لا يقلل من فظاعاته ومن معاناة ضحاياه آنذاك. أما امتحان العنف الحالي فهو أعمّ وأشمل بقدر شيوع وسائل الاتصال والتواصل، وبقدر وصولها إلى مكان الجريمة وقدرتها على توثيقها. هذا يجعل حجم الذين يتعرّضون للعنف المعنوي أوسع بما لا يُقاس من كل العصور الماضية؛ إنهم الآن يعرفون، والنسبة الساحقة ممن يودون فعل شيء للضحايا المباشرين غير قادرة على الفعل. العجز هنا ليس حكرًا على الضحية المستضعفة مباشرة، بل هو شعور جميع المتأثرين بمعاناتها وغير القادرين على درء المجزرة.

وثمة اللوم والعتب، إذ تخرج على الشاشات ضحية نصفُ حيةٍ من بين الأنقاض لتستغيث، أو لتستنهض همم مَن تفترض أنهم متعاطفون معها ولا تلمس أثرًا فعليًّا لتعاطفهم. قد يدفع القهرُ الضحيةَ لتوبّخ أولئك المتقاعسين عن نجدتها، فتضيف مهانةً فوق إحساسهم بالعجز. هي مهانة الذين يمتلكون حقًّا حساسيةً إنسانية عالية، لكن التحدي ليس “كما يُصوَّر” أخلاقيًّا أو عاطفيًّا فحسب، فهو أيضًا التحدي الموجَّه إلى ثقافة معادية للظلم تُثبت الوحشية أنها ما زالت ضعيفة كما كان حالها في العديد من التجارب الدموية السابقة.

ليسوا بالقلائل هؤلاء الذين يكفرون في مثل هذه اللحظات بالمثُل الإنسانية، بالثقافة التي افترضوا من قبل أنها تمضي بالعالم كله إلى الأفضل، وتضع قواعد أكثر رأفة للصراعات التي لا بد منها بين البشر. هنا مكمن خطر لا يأخذ جيدًا حقه من الانتباه، فلحظة الكفر بالإنسانية هي لحظة مؤسِّسة لعدمية تبدأ بالثقافة لتنتهي نظريًّا أو شكليًّا بالسياسة، بينما تنتهي واقعيًّا بالعنف كتعبير أعمى عن ذلك الغضب الذي لا يفكر العالم بمداواته.

واحد من أهم التحديات الثقافية للحرب على غزة هو في عدم الاعتراف بأن الصدمات التي نالها الضحايا المباشرون، ونالها على نحو مختلف فظيع أيضًا المتفرجون عن قرب أو بعد، هذه الصدمات هي جزء أساسي من معرفتنا بالعالم، بل في صميم هذه المعرفة. بعبارة أخرى، لن يكون التورط العاطفي لهذه الملايين في الكارثة الماثلة أمامهم عارضًا يزول بانتهاء الحدث المباشر، فالمشاعر هي وسيلة للوعي لا تقل شأنًا وأثرًا عن العقل، إذا اعتمدنا التقسيم التقليدي بين الاثنين.

وعلى الأغلب، تتحدى المشاعرُ العقلَ في هذه الحالة، فسؤال الغضب أقوى وأمضى بأشواطٍ من الإجابات التي يقترحها العقل. الغضب هنا مسلَّح بالكثير من الحق، بالكثير من القهر، بالكثير من الخيبات؛ هو غضب نبيل بقدر ما هو مشروع، وعلى الضد من تلك الفكرة السطحية التي تعرِّفه بغياب العقل. واحد من الأسباب العميقة للغضب الراهن أنه لا يشكو الإهمال، بل على العكس تمامًا يشحذه أن القوى الدولية حاضرة جدًّا في المقتلة، والبعض منها يتفاوض على شروطها التفصيلية. بل من المرجَّح أن هناك بين تلك القوى مساومات في الخفاء من قبيل الاتفاق على العدد “المقبول” من آلاف أو عشرات آلاف الضحايا الفلسطينيين ويُستحسن بالجيش الإسرائيلي ألا يتجاوزه، مثلما هناك اتفاق على العدد من ليترات الماء أو الوقود الكافيين لمئات الآلاف ممن سيكابدون البقاء على قيد الحياة.

أما العقل فيكون في هذه اللحظات منكسرًا، ضعيفًا بحججه وبأدواته المعتادة، لا يجد أمامه سوى منطق القوة لتبرير الواقع. هكذا تكون القوة “والمزيد منها” كأنها جواب وحيد، ودليل يشير حتمًا إلى الاتجاه الأوحد المتاح كي يسلكه الغضب. هكذا يصبح مقصيًا ومنبوذًا كل ما يتعلق بالضعف والهشاشة، ليتسيّد المديح المعلن أو المضمر للقوة، ومن الخطأ الظن أن امتداح القوة في موضع لن ينسحب سريعًا أو ببطء وعمق على كافة مواطن الضعف.

سيكون من الصعب علينا لاحقًا امتداح الهشاشة، حتى إن قول هذا قد يبدو الآن مستهجنًا بينما تفتك الأسلحة بالمستضعفين. لذا لن يخطر في بالنا أن الهشاشة هي ذلك الجزء الحميم الأعمّ من حيواتنا، هي مثلًا اللمسات والقبل التي يتبادلها الأهل والعشاق ببساطة كما يشربون الماء، وهذا تشبيه لا نتوقف عادة عند كونه يفترض توفّر الماء للجميع. الهشاشة هي التي أحببنا بها الأشعار والأغنيات التي تمتدح الرقّة لا القسوة، بل كنا نشحذ بسكين تلك الفنون فضائل الرهافة بالمقارنة مع القسوة، وإن تكن الأخيرة فيما نقرأ ونسمع عادةً لا تُقارن بوحشية الحرب. يكفي أن نستذكر معظم ما نفعله لنعرف أنه ليس محض مشاعر رهيفة لأناس قلائل أو لفئة خاصة، فالهشاشة بهذا المعنى تكاد تكون العيش ذاته.

والهشاشة هي طريقة لمعرفة وتعريف العدوّ أيضًا، فعلى سبيل المثال انتشر تسجيل من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، يهدي فيه ضابط إسرائيلي تفجيرَه مبنى فلسطينيًّا إلى ابنته ذات السنتين في عيد ميلادها! لعل أول ما يتبادر إلى الأذهان هو الاستنكار الشديد: يا للهول! كيف لأب أن يقدّم لطفلته الصغيرة هذه الهدية المسمومة بالحقد والوحشية؟! يكاد الغضب لطفولة الابنة، ولمعنى الأبوة، أن يحجب السؤال عن المبنى الذي فجّره الضابط، والذي ربما كان مبنى سكنيًّا قدّم فيه آباء مختلفون عنه هدايا مختلفة لأطفالهم.

قد يفضّل البعض القول إن الانتصار لطفولة ابنة الضابط هو انتصار لثقافة الحياة، لكنّ ثقافة الحياة هي تمامًا في احترام كل ما يُداس عليه في مثل هذه الحرب. هي في كل ما ستتم خسارته بالاستماع إلى صوت العقل المزعوم في هذه اللحظات، العقل الذي يشير إلى أرجحية القوة والقسوة، وبالإنصات جيدًا إليه ستكون الحصيلة بمثابة تمرين جماعي على ثقافة القسوة، تمرين ينجب “مجازًا وواقعًا” أطفالًا منزَّهين عن الهشاشة وعن أوجاع التعاطف مع الضعفاء في فلسطين أو غيرها.

وأن تكون فلسطين تحديًا في صميم ثقافتنا كبشر قبل أي اعتبار آخر فهذا يجب ألا يحجب خصوصيتها، الخصوصية التي نرى فيها تحديًا ثقافيًّا من نوع آخر. نعني تحديدًا العقود التي تحولت فيها فلسطين إلى قضية قومية أو دينية، فاقترنت بحسابات الأيديولوجيا والسياسة على نحو جعلها أضيق إنسانيًّا، واختزلها من دون انتباه إلى شعارات تبدو للوهلة الأولى بديهية ومتفقًا عليها. التحدي الماثل هنا هو لأن الشعار حلّ مكان المعنى، ولأن وهم البديهيات يقف حاجزًا سميكًا أمام المعرفة.

في أحسن الظنون، يُبنى وهم المعرفة على الاكتفاء بفكرة الحق الذي يبدو صريحًا جدًّا عندما نتحدث عن مستوطنين أتوا من مختلف أصقاع الأرض ليستولوا على وطن لشعب آخر. إلا أن هذا لا يقول شيئًا يخصّ الحرب الحالية تحديدًا، ولا يقول شيئًا عن أحوال الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية، أو فيما يُسمّى أراضي 1948. بل إنه أيضًا لا يقول سوى القليل عن الإسرائيليين، ولو من باب أو نافذة: اعرف عدوك.

بهذا المعنى تضعنا فلسطين إزاء تحدٍّ آخر، هو تحدي معرفتها مجددًا، ولعلنا لا نخطئ بالقول إن واحدًا من أوجه التضامن مع الضحايا يكون بفهمهم عبر التعرف الجيد على قضيتهم، وأن واحدًا من أوجه قلة الحساسية تجاه الضحايا يكون بادعاء المعرفة المسبقة عنهم. والحق أنه إذا كان من أثر جانبي للحرب، “مفيد وغير متعمد بالطبع”، فهو إذا ما دفعت المزيد من متابعيها إلى معرفة أسبابها لأجل فهمها أولًا، وللتفكير تاليًا فيما قد يمنع حربًا مقبلة.

على مساحة لا تتجاوز 27 ألف كيلومتر مربع، ثمة تحدٍّ اسمه فلسطين التاريخية، هي اليوم بأسماء عديدة تدل على أشلائها: إسرائيل، الضفة، القدس، غزة. على هذه المساحة الصغيرة يعيش 15 مليونًا، نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم من اليهود. وكي لا ننسى، ثمة ضابط إسرائيلي يفجّر مبنى فلسطينيًّا هنا وهناك هديةً لطفلته ذات السنتين. من سخاء معنى فلسطين أن تطرح علينا تحدي نصرة هذه الطفلة، كما ننتصر للأطفال الفلسطينيين؛ لا انطلاقًا من العدالة فحسب، وإنما أيضًا وفاءً للمعنى النبيل.

** المصدر: مجلة الجسرة الثقافية. العدد : 63