من يهودي إلى الصهيونية.. اسمعي يا “إسرائيل”

_______________________سيد الوكيل

من يهودي إلى الصهيونية هو عنوان لديوان شعري ترجمه عن الألمانية المؤرخ المصري محمد أبو رحمة.

من الوهلة الأولى، يبدو العنوان رسالة استغاثة بالصهاينة، لكنه في الواقع عكس ذلك تمامًا، هو زجر وهجاء ووعيد، وهذا ما يؤكده كاتبه اليهودي (إريش فريد) فيقول: “اعتبر هذه القصائد بمثابة تحذير ضد الأساليب الخاطئة وضد الكثير من المعلومات المضللة، فهي موجهة ضد الظلم الذي يمارس تجاه الفلسطينيين، كما أنها موجهة ضد الصهيونية”.

في جانب آخر من مذكراته، يستدعي طفولته في ألمانيا عندما كان شاهدًا على أساليب الاضطهاد النازي لليهود، لكنه عندما رأى ممارسات إسرائيل على الشعب الفلسطيني، أدرك أنها أكثر وحشية من نازية هتلر، فأعلن براءته من الضمير الصهيوني الملوث بدماء النازية، قائلًا: “لم أكن صهيونيًّا قط، كنت متدينًا لفترة قصيرة أثناء طفولتي، كما أن انتمائي للغة الألمانية يحد من مجال تأثري بالصهيونية، لكن قَدرَ اليهود يهمني ولا شك آمل أن أكون يهوديًّا، وأبقى خارج الفهم المتعصب للصهيونية، وخارج الشوفينية الإسرائيلية”.

في مناسبات مختلفة، ومن خلال قصائده، يؤكد موقفه المناهض للعنصرية الصهيونية مشيرًا إلى وقائع وأحداث حفرت في ذاكرته صورًا مأساوية، كان شاهدًا عليها عام 1948م، ومازالت حاضرة في مخيلته، وتتكرر في كل مرة بنفس الصورة التي تؤكد له وحشية الصهيونية. في قصيدة بعنوان (لاجئون فلسطينيون) يقول:

في المخيم الكبير قريبًا من غزة

هناك رجال مسنون

لم يعودوا يقوون على رفع أرجلهم للسير.

نساء منشغلات دومًا، بتدبير شؤون الحياة في مثل هده المخيمات.

والأطفال، ذوو الأبدان الهزيلة والملامح القديمة.

إن ضحكوا لم يطمئنوا.

وهم متأهبون دائمًا للفرار.

الصورة الشعرية، تكاد تنطق بكل ما يحدث في قطاع غزة حاليًا منذ السابع من أكتوبر ليبقى العرض مستمرًا، ولنراه كل يوم، وبكل مرارة وألم على شاشات المواقع الإخبارية من جرائم في حق الشعب الفلسطيني. وعندما نعرف أن هذه القصيدة كتبت ونشرت في أعقاب عدوان 1967م، ندرك أصالة الوحشية الصهيونية عبر التاريخ.

لا يكتفي (إريش فريد) بقصائده، فتتناوب ذكرياته بين الوقائع الحقيقية التي شاهدها في سنوات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وبين الذكريات القديمة التي عاشها في ألمانيا، وهو يشهد مقتل أبيه على يد الجستابو الألماني، فاضطر للهروب إلى بريطانيا عام 1921م وهو في ريعان الشباب، حاملًا في ذاكرته أطياف الشتات القديم، وكل مشاهد الوحشية النازية، تلك التي ظلت تسكنه، لتعبر عن نفسها شعرًا بعدما شهد وقائع الاحتلال الصهيوني لفلسطين (1948م) الذي أفضى إلى تهجير قطاعات كبيرة من الفلسطينيين، عندئذ أدرك الفارق بين اليهودية بوصفها دينًا، والصهيونية بوصفها شعارًا سياسيًّا مجردًا من الإنسانية، تشكل عبر عقدة سادية مقابلة لسادية النازية الألمانية، تلك التي استقرت في العقلية الإسرائيلية حتى الآن، ليبدو أن كل مظاهر الوحشية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني، تعكس رغبة عمياء للتطهير العرقي مماثلة لتطهير ألمانيا من اليهود. لهذا يؤكد (إريش فريد) أن شعره يتميز بمقاربات واضحة بين ما حدث للفلسطينيين في مخيمات غزة إبان الاحتلال، وبين ما حدث لليهود في معتقلات وارسو، فيقول:

“في المخيم الكبير بغزة.. حيث الرجال العجائز يعجزون عن المشي..

والنساء يسألن مهمومات: كيف يمكن بناء دار في مثل هذا المكان؟

والأطفال بهزالهم وعيونهم الذكية يخيم عليهم الأسى.

حتى في لحظات فرحهم فهم دائمًا على استعداد للجري والهرب

.. هكذا كان اليهود في معتقلات وارسو

لكن أولادهم الصغار.. لم يشاهدوا الصور القديمة

سيموت المصور خلف الكاميرا، حين يرى الجرافات.. وهي تسحق بيوت العرب».

الديوان يضم أكثر من أربعين قصيدة كلها تتخذ موقفًا مضادًا من الصهيونية، ومتعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، حتى إن الديوان يتحول إلى وثيقة شعرية في إدانة الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، بل والسياسات الغربية الجائرة التي يدار بها الصراع العربي الإسرائيلي، ولاسيما أولئك الذي يلوذون بالصمت الرهيب، وهم يشاهدون جثث الضحايا بين الأنقاض وعلى المحفات، كما يحرص على أن تصبح عناوين القصائد نفسها، دالا -على نحو مباشر- على مضمونها، من خلال النزعة التصويرية التي يتسم بها الديوان، لتؤكد هذا القصد التوثيقي لموقف الشاعر، لضمان تلاحم القارئ مع القصيدة، وكأنه جزء منها، مشيرا إلى وقائع وأحداث كنا نقرؤها قديمًا على صفحات الجرائد، والآن أصبحنا نراها بأعيننا على شاشات التلفزيون، ومواقع الإنترنت، لتسكن ذاكرتنا، بنفس الألم الذي سكن (إريش فريد) إثر مشهد قتل أبيه.

عندما نقرأ عناوين القصائد، ندرك احتشاد ذاكرة الشاعر بالجرائم الإسرائيلية، وحرصه على تتبع هذه الوقائع المؤلمة، مشيرًا بأصابع الاتهام، وعلى نحو صريح لشخصيات بعينها، منهم قادة فصيلي (الإرعون، وشتيرن) وجريمتهم التاريخية في مذبحة دير ياسين، مؤكدًا أهمية الاحتفاط بصور المشاهد الدموية في الذاكرة الإنسانية، علها تدرك ما ارتكبته إسرائيل في الماضي، وما زالت ترتكبه:

قرأت عن القرية الفلسطينية دير ياسين.

مائتان وأربعة وخمسون.

قتلتهم وحدات لخى واتزل.

بقيادة يشوع زتلر، وموردخاى رعنان.

لم يكن يسيرًا أن أكوّن عن ذلك صورة.

وأنا أريد أن أكوّن صورة.. حتى لا ننسى.

في الأبيات السابقة، درجة كبيرة من المباشرة، بمعنى أن الشاعر لا يحتمي بالمخيلة الشعرية وتعبيراتها المجازية، وتفسير ذلك -في ظني- يرجع إلى هذه النزعة التوثيقية، وكأنما مشهد قتل أبيه على يد جنود النازية، الذي كان بمثابة صدمة نفسية، تحول إلى رمز يستدعي كل صور القتل الصهيونية، فنرى في كل بيت من أبيات القصيدة مشهدًا جديدًا من مشاهد العنف الإسرائيلي على أهل فلسطين. لهذا، فإن كل قصيدة، تقف عند حدود المعنى الوصفي الدقيق والمباشر، على نحو ما نرى في العناوين التالية: (بيجن يتكلم، بين السادات والصهاينة، دير ياسين، ناقد أيلول الأسود، مجزرة صابرا وشاتيلا، البلدوزرات.. ) إلخ.

عندما يستعير الشاعر لغة الأرقام (مائتان وأربعة وخمسون) ويستعين بالتواريخ الدقيقة ويحدد أسماء مجرمي الحرب، يبدو الأمر وكأنما يقدم بلاغًا ضد ضمير البشرية المستسلم لطغيان الصهيونية، ويسجل بكل دقة تفاصيل لحظة غفا فيها الضمير الإنساني، وسكت عن جريمة بشعة.. ليست هذه الأبيات وحدها، لكن كثيرًا من قصائد الديوان، تحاول أن تكون سجلًا للآلام الفلسطينية، حتى لا تنسى البشرية ما ارتكبته في حق هذا الشعب المعذب، الذي منحته إسرائيل شتاتها، لهذا فالكلمات واضحة، دقيقة، والمعاني لا تتلبس بالخيال، فنحن إزاء شاعر يسقط كثيرًا من أقنعة الشعر ومجازاته حتى ليقترب كثيرًا من الحقيقة في كثير من الأحيان، ومن أجل أن تتحول القصيدة إلى صرخة مدوية وعنيفة بعنف الواقع الذي يكتب عنه:

«أسألك أنت..

موشي دايان.. كعدو مقاتل قل لي بصراحة

لو أنك كنت فلسطينيًّا تعيش هنا في بؤس المخيمات..

مطرودًا من وطنك.. هل تستسلم لذلك

أم أنك ستقاتل.. وتصير معكِّرًا للسلام

والآن، ماذا لو استبدلنا (موشي دايان) بـ ( نيتن ياهو) فهل يتغير شيء؟

مثل هذه الحيل الفنية، تدفع قارئ الديوان المعاصر إلى مراجعة الماضي القريب، ليفضي بنا إلى الماضي البعيد لتاريخ اليهود، على نحو ما سوف نرى في مقدمة مترجم الديوان الصادر عن دار (حابي) التي قدمت عددًا كبيرًا من الدراسات والأبحاث حول تاريخ اليهود، وتوقفت عند الفترة التي عاشها اليهود في مصر القديمة. وقد جاءت مقدمة الكتاب بمثابة بحث في اقتفاء أثر اليهود ورحلة خروجهم من مصر مسنودة إلى وثائق، لعل أهمها أن دخول جماعات اليهود إلى مصر كان باعتبارهم خدمًا وعمالًا في جيوش الهكسوس التي احتلت مصر في ذلك العصر، وأنهم لما قويت شوكتهم تمردوا على ساداتهم الهكسوس فطردوهم من مصر. أي أن الفرعون الذي طردهم لم يكن مصريًّا، بل كان من آخر سلالات الهكسوس حيث نصب نفسه فرعونًا (أي ملكًا على مصر) وبخروج اليهود وغرق الفرعون تخلصت مصر من اليهود والهكسوس معًا كما جاءوا معًا، لهذا جاءت مقدمة المترجم غاية في الأهمية لتوضيح بعض المقولات التي وردت في الديوان مثل قول إريش فريد: “ضربات إسرائيل الانتقامية، مثلها الأول في العهد القديم” وفي هذا السياق يُذكر أن أول ترجمة إلى العربية لشعر (إريش فريد) قدمها الشاعر المصري (يسري خميس) في أعقاب نكسة (1967م)، وهو أحد مؤسسي جماعة (جاليري) التي تأسست عام (1968م) واستهدفت خطابًا ثقافيًّا مواسيًا ومحفزًا للمجتمع المصري لكي يخرج من حالة الصمت الرهيب، واليأس الذي خلفته صدمة الخامس من يونيو/حزيران، لكن هذه الحالة تتحول إلى يقظة شعبية، إثر وفاة جمال عبد الناصر، عندما خرج الملايين من المصريين لوداعه، ويبدو أن هذه اليقظة، تحولت في الضمير المصري إلى معادل رمزي لعملية عبور قناة السويس في أكتوبر 1973م، التي ألجمت إسرائيل وأدهشت العالم.

عندما كانت الحرب الأميركية الفيتنامية في أوجها، كانت (فيتنام) عنوانًا لأحد دواوين (إريش فريد) يرصد على نحو إنساني الممارسات الأميركية الوحشية في فيتنام. وما أشبه اليوم بالبارحة، فالصورة الواقعية للعنف الأميركي في فيتنام لا تختلف عن الممارسات الإسرائلية في فلسطين. ربما هذه المقاربة جعلت للديوان شهرة واسعة في مصر، انتقلت إلى كثير من بلدان الوطن العربي، فأفضى هذا إلى شهرة واسعة لإريش فريد بين المثقفين المصريين. وعلى العكس من ذلك، حظي بكراهية شديدة من الصهاينة، بسبب موقفه هذا من الصهيوينة، وهو ما عبر عنه في قصيدة (زمن المغرضين):

يسمونني خائنًا لشعبي

يسمونني يهوديًّا معاديًا للسامية

لأنني أتكلم عما يفعلونه باسم إسرائيل ضد الفلسطينيين

وضد عرب بلاد أخرى، وأيضًا ضد يهود سكتوا إلى الأبد.

وذات يوم فيما بعد انتهاء هذا الجنون

سيشرع اليهود الباقون في البحث عن أثر ليهود لم يشاركوا

وإنما حذروا.. هكذا كان يشير الألمان بعد اندحار هتلر

إلى ألمان.. كانوا في الماضي القريب مطاردين أو قتلوا

لأنهم يعوزون الآن شهودًا

بأن هناك ألمانًا كانوا مختلفين

فهل تبقى كلمة من تحذيراتي حية؟

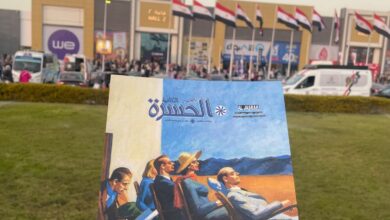

**المصدر: مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 63