رؤى: الواقعية الاشتراكية بوصفها ابنة للرومانسية

- رؤى: الواقعية الاشتراكيةبوصفها ابنة للرومانسية - 2025-10-13

- ارتعاد إبراهيم البدئي - 2023-11-15

- ذكريات مع طه حسين (1) - 2022-04-29

تبلورت الحساسية الرومانسية في القصة المصرية القصيرة. وكيف أنها تجسدت في ثلاثة أنواع مختلفة منها. يتمثل أولها في تلك المحاولات الجادة لبلورة حساسية رومانسية ذات طبيعة أدبية، والتي كان أبرز كتابها محمد أمين حسونة، وسعد مكاوي. بينما سعى ثانيها إلى الاهتمام بالجانب التجاري والانتشار السريع بين القراء، وارتبط فنيًّا بما دعوته بالعواطفية الزاعقة والنهنهات العاطفية، وكان مثاله واحدًا من أغزر كتاب القصة المصرية القصيرة وأشهرهم، وهو محمود كامل المحامي.. أما الثالث فإنه يتمثل فيما أدعوه بالرومانسية الاشتراكية والتي مثلت رد الفعل ضد هذه النزعة الرومانسية الممتزجة بالتعليمية والعواطفية الزاعقة. وهو الأمر الذي أدى بعد انتهاء عقد الأربعينيات إلى ظهور ما سمي مع أوائل الخمسينيات بالواقعية الاشتراكية. بعدما أسفر المناخ الثقافي الذي ساد في أواخر الأربعينيات وبدايات الخمسينيات في مصر عن قدر كبير من الحماس الثوري والتفاؤل الوطني.

الواقعية التي تعي التفاعل الجدلي الخلاق بين الشكل والمضمون، وبين الفن والواقع، لا تستطيع أن تنطلق من المضامين السياسية

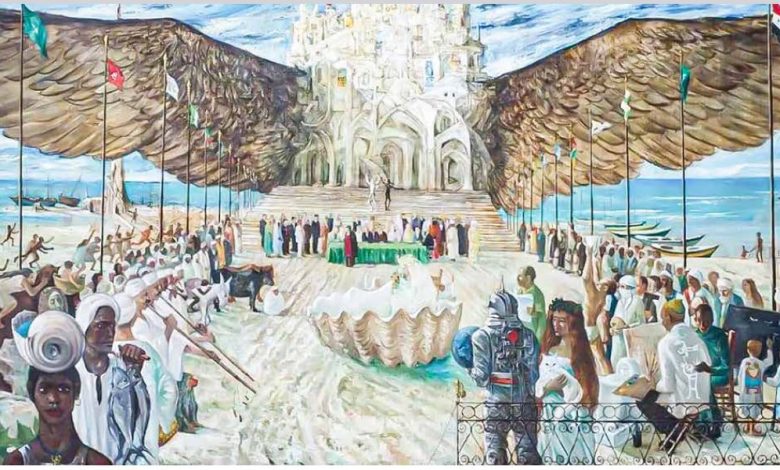

فقد ولد من رماد إخفاق احتجاجات 1946 الغاضبة على فساد الحكم وتدخل الإنجليز، ونكبة فلسطين من بعدها، عنقاء التفاؤل الثوري الذي ترعرع على غذاء من الإضرابات المتتالية للطلبة والعمال، وتدفق المنشورات السياسية السرية، وفعاليات الحلقات اليسارية الصغيرة، وما أدت إليه من تصعيد النشاط ضد المستعمر الإنجليزي، والمؤسسة السياسية المتحالفة معه في القصر وأحزاب الأقليات. وقد ساهم هذا المناخ، وما صاحبه من أنشطة ماركسية استلهمت رؤاها مما كان يدور في الاتحاد السوفيتي وقتها، في خلق تيار من الأفكار الداعية إلى الواقعية الاشتراكية التي سادت فيه بعدما أحكمت الستالينية قبضتها على هذا الفكر، عقب انتصارها الكبير في الحرب العالمية الثانية. وانتهى الأمر بالواقعية الاشتراكية إلى أن تخضع الأدب لمطالب الحزب الحاكم وسياساته. ومع أن هذا المصطلح الأدبي كان إشكاليًّا في روسيا نفسها، إلا أن الحركة اليسارية المصرية، والعربية من ورائها، تلقته دون أيّ تشكيك في أهميته ومحتواه. لذلك عمد الكتاب المصريون الذين جاؤوا للأدب من التنظيمات السياسية والأيديولوجية أن يطبقوا في أعمالهم ما فهموه من هذا المصطلح الأدبي. وقد ارتبط بعدد آخر من المفاهيم الماركسية الشهيرة مثل «الحتمية التاريخية» و«الحراك الاجتماعي» و«الوعي الطبقي/ والصراع الطبقي» و«قدرة الإنسان على تغيير حياته» وغيرها من مفاهيم المادية الجدلية. وأهمها جميعًا مفهوم «البنية التحتية والبنية الفوقية». ولأن هذا المصطلح تبلور في موطنه الأصلي أثناء صراعات فكرية محتدمة، طالعة من حرب تحرير كاسحة، فقد امتلأ بالمصطلحات الحربية.

ارتبط التيار بعدد آخر من المفاهيم الماركسية الشهيرة مثل «الحتمية التاريخية» و«الحراك الاجتماعي» و«الوعي الطبقي/ والصراع الطبقي»

وبدأت تلك الواقعية الاشتراكية تتجسد في أعمالهم القصصية من خلال البطل الإيجابي باعتباره رجل المستقبل، وباني الاشتراكية والعدل، في مواجهة الإنسان السلبي الذي تشكله الأحداث التي يمر بها؛ والذي لم يكن إلا تجليًّا جديدًا للبطل الرومانسي المتمرد على ما في واقعه من خلل. ولأن الفكر الماركسي مشغول دومًا بالبحث عن مستقبل أفضل، فإن أبطال كتابه يبحثون عن طريقة جديدة للحياة، التي لا تختلف كثيرًا عن أحلام البطل الرومانسي بعالم جديد، ومنطق مغاير لذلك الذي تفرضه المواضعات السائدة. ولأن وظيفة الفن وفقًا للواقعية الاشتراكية هي أن يعزز معرفة الإنسان وينظم أفكاره ومشاعره، فإن على الأدب البلوريتاري أن يصوغ عقول قرائه نحو العمل الجمعي، والتضامن، والأخوة بين الرفاق. وهو الأمر الذي تحول إلى نوع خاص من التعليمية الزاعقة التي وقعت فيها أسوأ الكتابات الرومانسية قبله. وهو الأمر الذي ازداد سوءًا في كتابات هذا التيار من خلال سعيها للربط بين الأدب والسياسة بشكل فج. صحيح أن الأدب دومًا نقيض السياسة، رغم أن له علاقته المعقدة بها، لكن إخضاع الأدب للسياسة غالبًا ما انتهى إلى موت الأدب، كما جرى في الحقبة الستالينية في روسيا نفسها. ناهيك عن وجود تناقض جوهري في المصطلح نفسه، لأن وصف الواقعية فيه بأنها اشتراكية، في زمن لم تكن الاشتراكية فيه غير حلم لم يتحقق بعد، هو أمر رومانسي في المحل الأول، نابع من دور الفنان كرائٍ ومبشر بعالم جديد.

في مجموعتيه (أرض المعركة 1953) و(أحلام صغيرة 1956)، يرسي الشرقاوي بحق قواعد تلك الرومانسية الاشتراكية بصورة توشكان فيها أن تكونا مصممتين مسبقًا

أما وصف ما ينجم عنه بأنه واقعي -كما تقرر الكلمة الأولى في المصطلح- فإنه يستلزم ضرورة تمثيل الواقع كما هو، دون الانطلاق من أي أفكار مسبقة عنه، وهو الأمر الذي تستلزمه منهجية الواقعية الاشتراكية نفسها. لأن الواقعية التي تعي التفاعل الجدلي الخلاق بين الشكل والمضمون، وبين الفن والواقع، لا تستطيع أن تنطلق من المضامين التي يسعى الحزب إلى تحقيقها. وهي أن تكون واقعية حماسية، أو واقعية نضالية، وهذا ما يجعلها أجدر بأن تسمى بالرومانسية الاشتراكية، لأن الرومانسية تنطلق من تصورات ومفاهيم مسبقة عما تريد أن تحققه في الأدب. خاصة وأن «الواقعية الاشتراكية» سعت إلى تجاوز نقد واقع المجتمع الرأسمالي المتحلل، إلى تصوير نضال البلوريتاريا وصعودها وانتصارها. ولأنها تطرح نفسها في الوقت نفسه كعدو للاتجاهات البرجوازية، فإن هذا الأمر يؤكد رومانسيتها. فقد طرحت الرومانسية دومًا نفسها كعدو للمجتمعات البرجوازية وتقاليدها السخيفة. وإذا ما أضفنا إلى هذا كله، أن «الواقعية الاشتراكية» في تجلياتها الستالينية كان عليها أن تتناول النضال ضد العدو والبطولة، وأن تكرس الوطنية والحماس والتضحية والصراع الطبقي، سنعثر على المزيد مما يربطها بالرومانسية، ويبتعد بها عن الواقعية الحقة.

وحينما بدأ هذا المصطلح في الشيوع في الأدب العربي مع أواخر الأربعينيات وبدايات الخمسينيات، كان مصحوبًا بجدل آخر عن «الالتزام» في الأدب، وإن على الطريقة الفرنسية La Littérature Engagée لجان بول سارتر. وكان من الطبيعي أن يعلن من كانوا يشايعون تلك الرومانسية الاشتراكية أن أدبهم هو الأدب الملتزم بحق. وكان على رأسهم كتاب مرموقون في تلك الفترة مثل عبد الرحمن الشرقاوي، وزكريا الحجّاوي (1976-1914)، وإبراهيم عبد الحليم (1998-1919) ومحمد صدقي (2004-1927) وإلى حد ما عبد الرحمن الخميسي (1987-1919) وأحمد رشدي صالح (1982-1921). وسوف نتوقف قليلًا عند عبد الرحمن الشرقاوي، ليس فقط لأنه أبرز هؤلاء الكتاب، وأكثرهم إنتاجًا، وإن كان تنوع إنتاجه في الشعر والمسرح والدراسة الفكرية، قد تجاوز إطار هذا الإسهام الأول في الرومانسية الاشتراكية، ولكن أيضًا لأن تلك النزعة الرومانسية التي تجلت في مجموعتيه القصصيتين، تسربت أمشاج منها إلى الكثير من أعماله التالية والتي مارس فيها أجناسًا أدبية مغايرة؛ خاصة في الرواية والمسرح. هذا فضلًا عن أنه -رغم أنه توقف عن كتابة القصة القصيرة بعد هاتين المجموعتين- صاحب إسهام بارز في تطور القصة المصرية القصيرة، وهو أنه كان أول من أرسى مفهومًا مغايرًا للمجموعة القصصية. ليس ككتاب يضم مجموعة من القصص التي تراكمت لدى كاتبها عبر فترة زمنية، واستلزمت جمعها في كتاب؛ وإنما كعمل متكامل ومتماسك يدخل بالقارئ إلى ما يمكن دعوته بأول محاولة لخلق نوع من المتواليات القصصية.

المجموعة القصصية (أحلام صغيرة) يعكس عنوانها الجانب الحلمي في الحساسية الرومانسية، سنجد أنها تتسم هي الأخرى بالتجانس

ففي مجموعتيه (أرض المعركة 1953) و(أحلام صغيرة 1956)، يرسي الشرقاوي بحق قواعد تلك الرومانسية الاشتراكية بصورة توشكان فيها أن تكونا مصممتين مسبقًا لتكون الثانية مكملة بشكل ما للأولى. ففي مجموعته الأولى -والتي لا يغيب على القارئ عنوانها النضالي- نجد مجموعة من القصص التي تجسد لنا مقاومة الشعب المصري لكل صور القهر الاجتماعي منه والسياسي. ولأننا بإزاء مجموعة مصممة على وحدة الموضوع وتعاقبه بشكل يؤكد الانطلاق من المفهوم وليس من الواقع كما في جل الأعمال الرومانسية، فإن هذا الأمر يضفي عليها نوعًا من تماسك المتواليات القصصية. لأنها تنطوي على وعي تاريخي متيقظ يسعى لتجسيد ملحمة البطولة المصرية في وجه القهر والتسلط. ولكتابة مقاومة تمتد عبر مراحل تاريخية تتجاوز القرن من الزمان. تمتد من أواخر زمن المماليك والحملة الفرنسية وصولًا إلى مظاهرات 1946 ضد المستعمر الإنجليزي، وما صاحبها من عنف ومقاومة. وتصور أشكال التمرد والمقاومة المختلفة -سواء أكانت مقاومة سلبية أو إيجابية- ضد المماليك، وأثناء ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية، مرورًا بالفشل البطولي للثورة العرابية، وحتى المقاومة الكبيرة للاحتلال الإنجليزي، ومظاهرات عام 1946 العاصفة. بصورة يبدو فيها التاريخ المصري الحديث كملحمة من القهر المستمر والبطولة المتواصلة للتحرر منه.

لكن (أحلام صغيرة) برغم هذا كله، مجموعة مستقلة لها عالمها الخاص والمتجانس. تكشف هي الأخرى أننا بإزاء رومانسية اشتراكية بكل معنى الكلمة

وإن كانت رغبته في التأكيد على استمرارية تلك المقاومة والبطولة، أدت إلى قدر من مبالغات الكتابات الرومانسية الزاعقة. ومقت رغبته في تصوير التفوق الأخلاقي للفقراء والطبقات المقهورة واتسامها بالشجاعة والصبر والحكمة، في مواجهة اتسام الطبقات القاهرة بالإفلاس الأخلاقي والقسوة والانحلال، من الاستقطابات التبسيطية، التي أدت في بعض الأحيان إلى انزلاق رومانسيته الاشتراكية إلى وهاد العواطفية الزاعقة. وإن لم يمنعه هذا من تقديم بعض النماذج البشرية المقنعة ومن خلفيات اجتماعية متباينة. ذلك لأن الموضوع الرئيس في هذه المجموعة هو محاولة كتابة التاريخ، ليس من منظور الحكام، كما جرت العادة، وإنما من منظور المحكومين الذين يسعى الكاتب إلى تأكيد جدارتهم بأخذ زمام الأمور في أيديهم، ومحو كل ما علق بسمعتهم من سلبية وخنوع.

أما إذا انتقلنا إلى مجموعته الثانية (أحلام صغيرة) والتي يعكس عنوانها أيضًا الجانب الحلمي في الحساسية الرومانسية، سنجد أنها تتسم هي الأخرى بالتجانس الذي يجعل لها عالمها المتميز والمتكامل، والذي يقترب بها من مفهوم المتوالية القصصية التي تدور قصصها حول موضوع محوري واحد. وكما يوحي العنوان؛ فنحن هنا بإزاء مجموعة تسعى لأن تكشف لنا عن أحلام الفقراء والمقهورين الصغيرة في مستقبل أفضل والتي يمكن تحقيقها، لكنها تبدو في الواقع الجائر مستحيلة التحقق. حيث يمكن تقسيم قصصها إلى قسمين: يجسد أولهما أحلام الفقراء وتطلعاتهم في المجالات المختلفة، بينما يوشك الثاني أن يكون دراسة للعناصر المشاركة في خلق البطل الإيجابي القادر على تحقيق هذه الأحلام والتطلعات. وبرغم غياب أي إشارة مباشرة فإن (أحلام صغيرة) توشك أن تكون مكملة نوعًا ما لمجموعته الأولى (أرض المعركة) ليس فقط لأن زمن قصص هذه المجموعة -والتي تدور أحداثها في أربعينيات القرن وخمسينياته- يواصل تغطية أواخر الفترة التاريخية التي غطتها المجموعة الأولى ويكملها، ولكن أيضًا لوجود صلة موضوعية أعمق. فإذا كانت المجموعة الأولى تسعى لإعادة كتابة التاريخ المصري وتقييمه بطريقة ترد الاعتبار للمقهورين، فإن (أحلام صغيرة) تجسد أحلامهم وآمالهم، وتعبِّد الطريق إلى المستقبل الذي يرتجونه.

لكن (أحلام صغيرة) برغم هذا كله، مجموعة مستقلة لها عالمها الخاص والمتجانس. تكشف هي الأخرى أننا بإزاء رومانسية اشتراكية بكل معنى الكلمة؛ لا تسعى فحسب إلى بلورة أحلام الفقراء في مستقبل أفضل، وإنما تكشف أيضًا عن شرور الفقر وصعوباته، حيث لا يستطيع الإنسان توفير أبسط ضرورات الحياة، وعليه التأقلم مع ظروف هوان لاإنسانية. وكيف يدفع الكثيرون من حياتهم وكرامتهم، وأحيانًا من مستقبلهم، أثمانًا بالغة لتوفير تلك الضرورات البسيطة، إلى الحد الذي يفقد بعضهم حياته في سبيلها. وإلى جانب هذا تكشف القصص عن الأثر المدمر للحرب على الحياة المادية والمعنوية للفقراء خاصة، وعلى التأثير الضار للاحتلال البريطاني على حياة الفقراء. وهو الأمر الذي يدلف به إلى التناقض الرومانسي بين الحياة الريفية ورديفتها الحضرية. وكيف يؤدي هذا بدوره إلى ضرورة ظهور البطل الإيجابي الذي عليه أن يسعى إلى تغيير هذا الواقع الجائر. صحيح أنه يعي أن تغيير موقع الشخصية لا يعني بأي حال من الأحوال تغيير ظروفها الاجتماعية أو الاقتصادية، لكنه يحب دومًا أن ينصف أهل القرية حينما يحطون في المدينة؛ لأن الشرقاوي يرى أن التناقض بين العالمين ليس اقتصاديًّا فحسب، ولكنه أخلاقي أيضًا، تبدو فيه القرية دائمًا أكثر رحمة وأفضل أخلاقًا من المدينة.

لكنه لا ينسى أن يقدم في الوقت نفسه الجانب الإيجابي في المدينة، حيث إنها ترفد الشخصية بالمعرفة اللازمة والتي تمكنها من التطور نحو مزيد من الإيجابية، وتوفر لها إمكانيات التحول من الشخصية الريفية المستسلمة لأقدارها، إلى بطل إيجابي قادر على تغيير واقعه، بل وواقع من حوله من خلال تلك المعرفة المكتسبة. وفضلًا على ذلك فإن أحلام الحب الرومانسي الذي ينتهي عادة بالحزن والألم تحتل هي الأخرى مكانًا مرموقًا بين موضوعات تلك المجموعة. لكنه -كرومانسي يسعى لتعزيز دوره الوطني- يربط أحلام كثير من شخصياته المختلفة بأحلام الوطن، مما يمنح معاناتهم معنًى أوسع. ومع أن الشرقاوي مولع في تلك المجموعة بتصوير الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيش فيها الفقراء، والتي تنبثق عنها تلك الأحلام الصغيرة والمشروعة، فإن رومانسية هذا التصوير تحول دونه والوصول إلى ما يمكن دعوته بالتناول الواقعي الكاشف عما تنطوي عليه البنية التحتية للموقف وللشخصيات من التطور المحتوم، والذي يبرهن على صحة المنظور الأيدلوجي الذي ينطلق منه.

لأنه كيساري وتقدمي، وككاتب ينطلق من تصور مضمر لوحدة المجموعة ككل، يحرص على تغيير الواقع أو على الأقل تصويره بالطريقة التي يتماشى فيها مع أفكاره، لا يتورع عن أن يقحم رؤاه عنوة على المشهد، مهما بدت تلك الرؤى مباشرة أو تعليمية. بصورة تمتزج فيها التطورات الممكنة والمحتملة مع الأحلام الهروبية، مما يضعف منطق تطور الأحداث في كثير من تلك القصص. وهو الأمر الذي يوقعه فيما يسميه جورج لوكاتش بالاستقطابات الزائفة، والتبسيطات المنتحلة. «حينما تكف النظرية عن أن تكون مرشدًا للممارسة، وتصبح نوعًا من الجمود Dogma وبالتالي تلغي الجدل الطبيعي بين المتناقضات». وهو الأمر الذي ينال من قدرة الأدب على التأثير في القارئ أو إثراء تجربته. لكن علينا ألا نظن أن الإطار النظري يتسم دائمًا بالسلبية، لأن هناك في كتاب تلك الرومانسية الاشتراكية الذين ذكرتهم من عزز هذا الإطار النظري من قدرة نصوصهم على الكشف والتأثير كما هو الحال في أعمال محمد صدقي. خاصة أن محمد صدقي الطالع من القاع الاجتماعي، والمسلح بالمعرفة التي وفرتها له المدينة، بنى عالمه فوق ما حققته مجموعتا الشرقاوي من أهداف. ولا غرو فليس من المصادفة أن تصدر مجموعته الأولى (الأنفار) بعد مجموعة الشرقاوي الثانية والأخيرة. وأن تتصدرها مقدمة مترعة بالمديح لأحد أبرز ممثلي تلك الرومانسية الاشتراكية فكريًّا، وهو محمود أمين العالم؛ ذلك لأن كاتبها طالع من وسط (الأنفار) الذين يكتب عنهم وعاش تجربتهم بحذافيرها، وليس من الطبقة الوسطى التي تبنت قضاياهم كما هو الحال مع الشرقاوي.

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية”. العدد 68.