طعم البيوت

الحنين يربط الأدباء بأماكن السعادة الأولى للأبد

- طعم البيوت - 2025-11-18

- الولع بالنص المفتوح يوحد القراء العرب - 2023-12-28

- طفل البريد - 2022-04-19

أي إنسان يتقدَّم به العمر لا ينسى بيته الأول. فيه تعرَّف، مثل سيدنا آدم، على الأشياء. رأى أول ابتسامة على وجه الأم، وأغلق عينيه بدهشة حينما غمره أول شعاع شمس، في هذا البيت سمع، لأول مرة، زقزقة عصافير الدوري، وحفيف أوراق الشجر. ذاق حكايات الجدة وأصبح بطلًا لها، صعد إلى القمر ورأى العملاق جالسًا أسفل نخلة فصادقه، وطلب منه العودة بصحبته إلى الأرض. في هذا البيت ذاق طعم أول شربة ماء، وقضم أول تفاحة، وأول قطعة حلوى، ولمس أول ورقة، وخطَّ أول كلمة. يكبر الإنسان فيغادر غالبًا بيته الأول، إلى بيوت أخرى، بيوت الرغبة في التحرر والخصوصية والطموح، لكنه يظل مشدودًا بخيط الحنين إلى بيته الأول، حيث ذاق معنى السعادة، واغترف من ماء الحياة، وصادق الطيور والكائنات، وشعر بأن الحياة تستحق أن تُعاش إلى الأبد. هنا قصص الأدباء مع تلك البيوت.

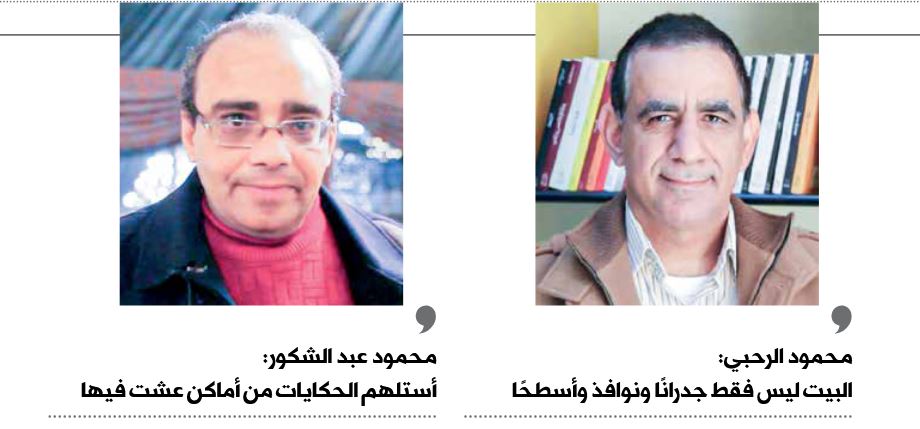

محمود الرحبي: البيت ليس فقط جدرانًا ونوافذ وأسطحًا

يظل سؤال البيت بالنسبة للكاتب العماني محمود الرحبي خاصًّا ويصعب الحديث عنه بدون مسافة الحنين الخاصة. يقول: “البيت ليس فقط جدرانًا ونوافذ وأسطحًا، هو أيضًا أقدام تركض ثم تمشي. لا مساحة للبيت. فهو مهما كان صغيرًا، سيكون واسعًا بسبب الأجساد الصغيرة التي تمدده بلا قياس، مثل بيتنا في (مطرح) في السبعينيات، كان عبارة عن غرفة وحيدة وصالة صغيرة، ولكنه ظل مفتوحًا للجميع، زوار أمي وأطفال وجيران، كنا ثمانية أطفال في بيت صغير قبل أن نصير تسعة في بيت آخر (وادي عدي)، ثم يضاف ثلاثة آخرون لأخي الأكبر قبل رحيله في حادث سير. كبُر من كبُر (في بيت الحيل الجنوبية)، ولكن ظلَّ ذلك الاتساع بين بيت وآخر لا يعني أكثر من الركض، بل من المفارق أن البيت الصغير في مطرح كان أكثر اتساعًا بسبب الباب المفتوح، وبسبب الركض”.

كان صبيًّا في السبعينيات

محمود عبد الشكور: أستلهم الحكايات من أماكن عشت فيها

علاقة الكاتب المصري محمود عبد الشكور بالبيوت حميمة، كتب بالتفصيل في كتابه “كنت صبيًّا في السبعينيات” عن شقة الأسرة في شبرا، ومنزل نجع حمادي، وكذلك شقة مدينة فرشوط التي عاش فيها عشر سنوات. يحكي: “البيوت عندي ليست جدرانًا، ولكنها حكايات وذكريات وبشر، لقد وصفت مثلًا بيت جدي في قرية العسيرات، وذهلت لأنني تذكرت المكان صوتًا ورائحة وتفاصيل رغم مرور السنوات، وكأن الذكرى وأبي وأمي وجدتي فهيمة قد تجسدوا أمامي من جديد، أو كأنني أنقل من صورة مرئية أمامي”.

محمود يرى أن هناك أثرًا نفسيًّا بالتأكيد يشكل علاقتنا بالأماكن، وهي من العناصر الأساسية في فن الرواية الذي اتجه إليه، وساعده مخزونه من حكايات البيوت والأماكن والمقاهي في الوصف وفي تحقيق الإيهام الفني أيضًا. يعلق: “ما زلت حتى اليوم أستلهم مواقف وحكايات من أماكن عشت فيها، ومن البيوت التي انتقلت إليها مع أسرتي، وكنت كثير التنقل مع أبي المدرِّس بين المدن المختلفة، أما المكان المفضَّل لي في روايتي فهو وسط مدينة القاهرة، فلا يخلو عمل لي من حديث عن شارع أو مقهى أو بيت عرفته في وسط القاهرة، ولا شك أن عملي كصحفي كان أيضًا رافدًا أساسيًّا، فقد كتبتُ كثيرًا مثلًا عن منزل علي لبيب الأثري، لأنني التقيت فيه الراحل المهندس حسن فتحي، الذي كان يعيش فيه ساكنًا حتى وفاته. البيوت عندي لها طعم ولون ورائحة، حياة كاملة تعيش بداخلي، مثلما كنت أعيش فيها”.

رائحة أخرى

عبيد عباس: حينما وجدت منازلنا مهجورة بكيت

أما الكاتب المصري عبيد عباس فللبيوت عنده رائحة أخرى، ربما يكون مختلفًا كثيرًا أو قليلًا عن الآخرين تحديدًا من أبناء المدن. فهو، يعيش الآن في شقة بمدينة قنا جنوب مصر، وقد وُلِد ونشأ وعاش حتى نهاية الجامعة في إحدى قراها، قرية أبومناع بحري، في هذه القرية، يعيش الناس في قبائل وعائلات، وداخل كل عائلة تكون بوابات، والبوَّابة هي مجموعة من البيوت المتجاورة، لإخوان وأبناء عم، تشكل ما يشبه المنزل الكبير أو الحصن الذي له بوابة كبرى تُغلَق في المساء وتُفتَح في الصباح.

يقول: “هذه البيوت مفتوحة دائمًا ومسموح للجميع بدخولها والخروج منها بلا استئذان، وغير مسموح لأي غريب، ولو من العائلة، بدخولها بلا استئذان. وفي البوابة التي نشأت في أحد منازلها، والتي كانت تتكون من ستة منازل، منزلنا ومنازل أعمامي الخمسة، تفتحت عيناي على ما يشبه السوق الصغيرة، فالباحة التي كانت تتوسط البيوت الستة كانت ملتقى الجميع، ست أسر برجالها ونسائها وأطفالها، يبدؤون في التجمع، في هذه الباحة، من قبل شروق الشمس حتى المساء العامر بأمسيات السمر والحكايات. في هذا المكان العامر بالناس والأحداث اليومية المتجددة وجدتني جزءًا من كلٍّ، وجدتني كائنًا مرتبطًا بالجميع. كان المكان، بهذا الشكل، هو المرادف للحياة التي لا خوف فيها ولا فراغ”.

والآن، وبعد أكثر من عشرين عامًا منذ انتقال عبيد عباس من القرية إلى المدينة، من براح البوابة وصخبها وقصصها التي لا تنتهي إلى ضيق الشقة وصمتها وفراغها، يشعر أنه كائن غريب أو ضائع. لا يحمل في رأسه من هذه المدينة أي ذكرى، لا يحمل شعورًا طاغيًا بالحنين للمكان الأول. يقول أخيرًا: “أذكر أنني من شهور ذهبت إلى القرية وعندما دخلت البوابة ووجدتها مهجورة من الجميع، بكيت، ولأول مرة في حياتي أفهم لماذا أعطى الشاعر العربي القديم هذه المساحة الكبيرة لبكائه على الأطلال!”.

المكان الأليف

فهد حسين: الأماكن لها سلطة عاطفية واجتماعية

من جهته يبدأ الناقد البحريني الدكتور فهد حسين كلامه بجملة للفيلسوف الفرنسي جاستون باشلار هي أن “هناك علاقة وثيقة بين الإنسان والمكان الأليف”، مؤكدًا أن البيوت التي سكنها الإنسان عبر تاريخه تربط بينهما علاقات مختلفة ومتنوعة، وتشتد قوة هذه العلاقة كلما مرَّ العُمر بالإنسان، وبات في وضع أو تخصص يفرض عليه البقاء في هذا المكان أو ذاك.

والكاتب بشكل خاص، بحسب فهد، يعتبر بعض الأمكنة ذات وقع وصلة وارتباط لا ينفك منها، فالمبدع القاص أو الشاعر أو الروائي أو المسرحي يستلهم أعماله من تلك البيوت التي سكتها عبر فترات زمنية من حياته، بل والبيوت القريبة من سكنه، أو التي يتردد عليها. يقول: “بالنسبة لي كان البيت الأول هو بيت العائلة الذي نسج لي خيوط العلاقات الاجتماعية والإنسانية مع الجيران وتحديدًا مع الأمهات اللواتي حتى هذه اللحظة لا أعرف أسماءهن؛ لأننا كنا نحن الأطفال نناديهن: “يا خالة”، هكذا تعلمت كيف أحترم الناس عامة، والنساء خاصة، كما كان هذا البيت الذي سكنته من ولادتي حتى قبيل زواجي مصدر الحب الاجتماعي، وملجأ التكوين الثقافي، إذ أسَّست مكتبتي الأولى بمساعدة أمي في تجويف بأحد جدران غرفتها، وقد بقيتْ على حالها حتى خصصت لي أمي فيما بعد غرفة كاملة لمكتبتي، وقد قرأت وكتبت واستمعت فيها إلى الموسيقى، وجلست مع الأصدقاء والأقارب، وحين انتقلت منه إلى بيت آخر لم يفارقني أبدًا، فهو البيت الذي أطعمنا الفرح، وجمع شمل العائلة ومنحنا حضن الأم، نشم رائحة الطعام وهي على الموقد، ونستنشق رائحة الملابس على حبال الغسيل، ونتدفأ بحبها. لقد جعلتْ من هذا البيت الصغير قصرًا كبيرًا في عيوننا، إنه البيت الذي قرأت فيه أول رواية لإحسان عبد القدوس هي “الرصاصة لا تزال في جيبي”، ثم أعمال يوسف السباعي وطه حسين وعلي أحمد باكثير وعلي الجارم ومصطفى لطفي المنفلوطي، إنه البيت الذي حفزني على شراء الكتب والدوريات وأولها مجلة “طبيبك”، ودعاني لأجرِّب الكتابة وأصبح صحافيًّا أنشر موضوعاتي في مجلة الحائط الخاصة بنادي قريتنا، أما منزلي الحالي فهو المكان الذي هيأته للبقاء فترات طويلة في مكتبتي وبين كتبي وأوراقي وحاسوبي، وقد أنتجت بفضل علاقتي معه أكثر من ستة عشر كتابًا حتى الآن”.

يواصل: “البيوت لها سلطة عاطفية واجتماعية على تكويننا الشخصي على الرغم من أن الكثيرين منا في هذا الزمن يترددون على المقاهي الشعبية والعصرية. إننا نظل في حالة حنين دائم إليها وخاصة بيت العائلة الأول، لكن هذه البيوت القديمة لم تعد في مكانها للأسف، يقول الشاعر: لا تسأل الدار عمن كان يسكنها * الباب يخبر أن القوم قد رحلوا * هيهات يا دار أن تصفو الحياة بنا * ويرجع الجمع بعد النأي مكتمل”.

نقِّل فؤادك

عبد الرحيم يوسف: سمَّيت غرفةً “الرباط” وسمَّيت أخرى “لندن”!

“يقولون إن المرء في أحلامه يظل يرى أول بيت سكن فيه مهما تنقل بين البيوت، كأني ببيت الشعر القديم وقد تحول إلى: نقِّل فؤادك كيف شئتَ من (الديار)، ما الحبُّ إلا (للبيت) الأول”، بهذه العبارات يمهد الشاعر المصري عبد الرحيم يوسف لفكرته، ثم يقول: “هكذا تظل شقتنا القديمة في سوق الحضرة القبلية بالإسكندرية، حيث وُلِدت وعشت وما زلت أعيش، هي مهوى أحلامي أو أغلبها. أرى نفسي فيها متنقلًا بين الغرف الأربع والصالة التي تتوسطها، كنت وأنا صغير قد سمَّيت كل غرفة على اسم مدينة، فحين أنتقل من غرفة جدتي التي آلت إليَّ أنا وأخي الأكبر بعد موتها، إلى غرفة الصالون، أقول أنا ذاهب من الرباط إلى لندن! شيء ما في غرفة جدتي -ذات الأصول المغربية- ربما في الشرفة الصغيرة التي ارتفع على جانبها الأيسر لوح من الخشب المعشق، والسجادة ذات الألوان البنية، وفروتي الخروف المفروشتين عليها، والدولاب العتيق، والسرَّاحة التي أسدلت جدتي على مرآتها ستارتين من الدانتيل، جعلني أسميها الرباط بعد أن صرت حاذقًا في معرفة أسماء المدن بسبب لعبة أوتوبيس كومبليه! وشيء ما في غرفة الصالون بشرفتها الواسعة التي تحيط بها وتمتد لتشمل الغرفة المجاورة لها، وفي سجادتها ذات اللون البنفسجي، وقطع أثاثها ذات الأطر المذهبة، جعلني أسميها لندن. للطفولة ألعاب ورموز واكتشافات لا يلعب المنطق دورًا كبيرًا فيها”.

ويكمل: “عشت في هذه الشقة واحدًا وثلاثين عامًا. تكوَّنت فيها شخصيتي وبذرة مكتبتي وكتابتي، عشت مع إخوتي وأسرتي لحظات دافئة كثيرة وليالي حزينة، شاهدنا معًا مباريات الكرة والأفلام والمسلسلات الخالدة في الثمانينيات وبداية التسعينيات. أنهيت دراستي في كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وعملت مدرسًا، وشهدت غرفاتها محاولاتي الناجحة للعزف على الأورغ والتلحين الساذج ثم العزف على العود بعد عشر حصص مع الأستاذ حسن فتح الله -رحمه الله. بعدها تزوجت وانتقلت إلى بيت العائلة في العجمي الذي بناه أبي في التسعينيات. بعد خمس سنوات لم نستطع تحمل مشقة المواصلات وتنقلنا أنا وزوجتي وابني بين شقق الإيجار الجديد حتى استقر بنا الحال في شقة لطيفة نملكها، لأول مرة، منذ عامين. صارت شقة العطارين تصارع شقة الحضرة أحيانًا في أحلامي. لكن الحب الأول لا يستسلم بسرعة على ما يبدو”.

حالة شعورية

شادن دياب: أحمل البيوت معي في زهرة مجففة

وبدورها ترى الروائية والمترجمة الفلسطينية الفرنسية الدكتورة شادن دياب أن للمنازل رائحة نحملها معنا، في الذاكرة. تقول: “كثرة تنقُّلي بسبب السفر والعمل تجعلني أحيانًا عاجزة عن الإجابة عن هذا السؤال بشكل مجرَّد. لكنني أتخيل أنني أُسجِّل كل ذكرى لكل بيت سكنته -من منزل جدتي العتيق، إلى بيت أسرتي، إلى المنازل التي تنقَّلت بينها في مدن متعددة- في جزء صغير من الذاكرة، أحمله معي في زهرة مجففة بين صفحات كتاب، أو لوحة على الجدار أو في قصاصة من تقويم كُتب عليها تاريخ ومقولة جبران خليل جبران: مملَّة الوحدة، لكنَّها أكثر إنصافًا من ضجيجٍ يمتلئ بالنِّـفاق. أذكر تلك الورقة التي وجدتها صدفة في أحد البيوت التي مررت بها، وأقول إنني ربما كنت سعيدة وقتها. لقد تركت ورائي كثيرًا من الجدران، وكأنّي أتحرَّر، وأضع نفسي خارج إطار الانتماء لمنزلٍ واحد، فالبيت، بالنسبة لي، لم يعد مكانًا ثابتًا، بل حالة شعورية، ذكرى، حنين، وهو يعود إليَّ أحيانًا في قصيدة، كما في ديواني “وجوه لا مرئية”، أو في طيف طعامٍ منسيٍّ، أو رائحة خبز الصباح”.

في قصيدة “باسم الماء”، تستعيد شادن وجه الأم، وطعم الكعك، ولمسة الملح الناعم على أطراف اللسان. تعلق: “المنزل يسكن أيضًا في الذوق، في الطعم، في البيئة التي أحاطت بنا”. وفي روايتها الأخيرة “فرصة مع العالم” تستدعي جزءًا من هذه الذاكرة الخفية، حين تتحدث عن نكهات الطفولة، والبيئة التي كوَّنت وعينا، ورسمت مشاعرنا الأولى. تعود للتعليق: “المنزل، في جوهره، قد يكون رقعة وطن نختاره بحرية، حُبًّا، أو شخصًا. المنزل قد يتجلى في نظرة، أو في دفء صوت، أو في مأوى داخلي نلجأ إليه كلما اشتدت علينا الحياة”.

أصابع طباشير مختلَسة

أحمد كامل: مارست الكتابة فوق الحوائط

كانت جدران بيت طفولة الروائي المصري أحمد كامل مساحةً لأقلامه وخطوطه، بل ولأصابع طباشير مختلَسة من المدرسة؛ لقد مارس الكتابة فوقها بحرية، ولم يمنعه، في البداية، سوى سلطان أمومة تُقدِّس النظافة والنظام، وتعتبرهما دليلًا على فوقيَّة مدنيَّة، لم تزعزعها قروية منبت الزوج.

يستدرك أحمد: “غير أن هذا السلطان، وإن كان في جزءٍ منه مدفوعًا بهوس إثبات الذات، كان يمكن أن ييئس أمام عناد مثلي بلا عقل، أو يُذعن في أحيان لنكزة حنان، أو يسكتْ أمام مناصرة زوج فوضوي، مدركًا بحسّه الأنثوي، أن مناصرة الرجل لولده تخفي ثورة وشيكة على محاولات تمدينه هو نفسه. لقد كنتُ آنذاك أقرب لأبي. وأمي، التي سبق وابتكرت للرجل منافذ لفوضاه لا تمس كثيرًا نظامها الصارم، تتركني “مؤقتًا” لهواي؛ شريطة أن أضع خطوطي فوق جدران الشقق الأخرى، الخالية في البيت، حيث لا عيون غريبة تطأ ومن ثَم لا لسان يغتاب. وقطعًا لا يعني ذلك أنها سلَّمت ولن تداور، إن تمرير روحها في سلالتها حمل أبعادًا وجودية تتعدى مسألة التربية، وهكذا راحت تناضل”.

ويضيف: “كنتُ صلصالًا وماما تختلس مني كل يومٍ قطعة، تحت أنظار بابا، تُشكِّلها في الخفاء، في زوايا البيت، أو في نزهاتنا، أو بمعاونة جدتي وطنطاتي. ثم تعيدها وتأخذ أخرى، دواليك، وبابا لا يلحظ الفارق. ولذلك، فبعد سنوات، لمَّا امتلكت بيتًا ولم يكن باتساع بيت الوالد، أي بلا فُرص تنفيس، أصدرت لابنتي فرماني: «لا كتابة فوق جدران». ولم أعبأ بخيبة أمل أو ألقِ بالًا لرجاء. وقلتُ: «كبيرًا صرتُ أمي.. صغيرًا كنتُ أبي». كان هذا ما بدا لي. لكني في غضون أيام، تغاضيت عن لصق أطفالي أوراقًا فوق الحائط واستخدامها في التلوين والكتابة، حتى وإن خلَّفت وراءها آثارًا على الطلاء، أو شطَّ القلم عن حدود الورقة ومهر الجدار. ثم تذكرتُ أن أمي ذات مرة تقبَّلت، مرغمة، شيئًا مماثلًا، بعدما أقنعتها أن له منفعة في حفظ ما يصعب من معلومات الدراسة، وإن أبدت بعض الحسرة بعد نزع الورقة وظهور مسارات القلم على الطلاء، وضحكت: في هذا أيضًا لا أزال أمي”.

غير أن أحمد سرعان ما بدأ في وضع خطوطٍ أفقية منمنمة على الجدار، بقلمٍ رصاص، كمقاييس لأطوال أطفاله، وكان فعله بمنتهى الرضا، بخلاف تذمر أمه لمَّا أتى أبوه أيام مراهقته أمرًا مماثلًا. يقول: “كان في الإمكان أن أعلن ببساطة: «من الفوضى، يوجد بعض أبي». أو أن أتقبل شططي الصغير كتعويض عن رغبة أصيلة مكبوتة، لكني عوضًا لجأت إلى التأويل: «ربما تذمرها (أمي) أمام خطوط غير ملحوظة كان زائفًا، كان حيلة، بإبداء الاعتراض على البسيط لمنع التمادي». وانحزتُ: «بالمثل، أحتال في أحيان على بناتي». ثم كررت: «في هذا أيضًا لا أزال أمي». وكان ذلك فيما ألحظ فوق الجدار، أعلى مكتبي، أقواسًا صغيرة تتماس في أطرافها، بطريقة مماثلة لتلك التي طالما استخدمتها في صغري، لرسم سرب من طيور محلقة”.

مشاعر الوحشة

عبدالوهاب أبوزيد: المنزل هو جنة كتبي

أما الشاعر السعودي عبدالوهاب أبوزيد فيرى أن علاقتنا بالبيوت ليست بالبساطة التي نظنها أو نتخيلها أو نتوهمها. وغالبًا ما ندرك ذلك، إن قُدر لنا أن ندركه، متأخرين، حين نغادر بيتًا ما عشنا فيه لسنوات تطول أو تقصر، لتدركنا مشاعر الوحشة وشيء من الكآبة والحنين الذي تنبجس آباره فجأة من أعماق أرواحنا التي تظل ترفرف بين جدران بيت كان لنا وكنا فيه وربما له.

يقول: “البيوت مخازن أسرارنا ومستودعات أحلامنا وملاجئ أوجاعنا. شهدت بدايات خربشاتنا الأولى على الأوراق التي بتنا نخجل منها الآن وننكر في جحود وجودها، وربما مزقناها أو أضعناها عامدين متعمدين كي لا تقع عليها عين أو تصل إليها يد تفضح خربشاتنا وقرزماتنا الأولى”.

ويضيف: “لطالما ارتبطت الكتابة لديَّ بالبيوت، فنادرًا ما كتبتُ بعيدًا عن جدرانها التي أحتمي بها من صخب العالم من حولي. البيت أيضًا هو جنة كتبي. زرعتها بذرة بذرة فنمت وربت وتشابكت أغصانها واخضرَّت أوراقها. ربما غادرنا البيوت، وأدرنا لها ظهورنا ونأينا عنها، غير أن البيوت أكثر وفاء منا وإخلاصًا لنا، فهي لا تغادرنا، فالبيوت كما قلتُ ذات قصيدة “لا تموت”: ربما يسكنُ الصمتُ فيها/ ويقطنها العنكبوتْ/ غير أن البيوتْ/ أبدًا لا تموتْ!”.

مدن بعيدة

عبدالوهاب الحمادي: غيَّرت معادلة أبوتمام الشهيرة

الروائي الكويتي عبدالوهاب الحمادي يسرد أبياتًا من شعر أبي تمام كما فعل عبدالرحيم يوسف: “نَقِّل فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَوى* ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ* كَم مَنزِلٍ في الأَرضِ يَألَفُهُ الفَتى* وَحَنينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَنزِلِ”! ثم يقول: “تنقلي في السكن عبر حياتي بين ما يزيد على سبعة بيوت ربما غيَّر في معادلة أبي تمام الشهيرة”. ويضيف: “كما تعرف يا صاحبي هناك بيوت بدأتُ من خلالها التعرف على الدنيا والناس والقراءة ومشاوير المدرسة والحارة والمسجد والبقالة والنادي والفسحة ولعب كرة القدم، لكن مع العمل في السياحة الثقافية والسفر إلى مدن بعيدة بدأ أمر جديد، وهو محاولات التغلب على الغربة، وأن تكون حيث تكون، تبدأ بمعرفة كيفية الانسجام مع الثقافات سواء تلك التي تهش وتبش في وجهك وتلقاك في شوق، أو تلك التي تظنها في المواجهة الأولى تصدك متجهمة ولا تريد الحديث معك. تحاول أيضًا تعلُّم الحديث مع صبي المقهى والبائع والشرطي والمدير والراكب في المصعد وكل مَن واجهت منذ بداية يومك. كل تلك التجارب ومحاولة فهم فكرة الحنين وإبقاء جمالها دون الخضوع لقسوتها ربما تكمن فيها محاولاتي لعيش الحياة، دون أن يعني ذلك -طبعًا- أن تغادر غرف الطفولة ذاكرتي. لذلك حينما أستدعيها أتذكر ذلك الصبي المولع بفتح الخزانات والأدراج بحثًا عن كل ما يمكن أن يُقرأ، وسط تلال صحف ومجلات قديمة مرمية في مخزن بيت جدي. ثم في بيوت أقاربنا، أتوحد معها. طبعًا هنالك كرة القدم واللقاءات الأسرية والاستماع لما يدور بين الكبار بكل إنصات وتنصت ربما، لكن صورتي في غرفة مغبرة بها خزانات خشبية، أجلس ممسكًا بكتاب مصغر يحكي قصة فتى سمين يسكن ضاحية اسمها المعادي ويحاول الهروب من نافذة غرفته عبر جذع شجرة جميز ضخمة، كان بداية سفر لم أرجع منه إلى الآن ولا أنوي ذلك ألبتة. إنني أتحدث طبعًا عن تختخ بطل سلسلة (المغامرون الخمسة)”.

ثلاثة أحرف

نداء غانم: البيت كلمة بريئة مثل ضحكات الأطفال

الكاتبة الأردنية نداء غانم استهوتها دائمًا مفردة “بيت”. تقول: “إنها كلمة قصيرة، بثلاثة أحرف فقط، لكنها تبعث فيّ كومة من المشاعر: دفء، ستر، أمان، وطن، وفضول يُشبه ما تثيره الأسرار في قلب طفلة. “البيت” كلمة واضحة، كانعكاس الأشياء في المرايا، بريئة مثل ضحكات الأطفال، ثمينة كاللوحات الفنية، ودافئة مثل طعام الأمهات. سيطلّ البيت أحيانًا هشًّا كأوراق الخريف، وفي أحيان أخرى سيزداد ثقلًا ويُطبق على صدر قاطنيه”.

تنقَّلت نداء غانم منذ طفولتها إلى الآن بين ثلاثة عشر بيتًا، أقلَّها عاشت فيه عامًا. بعضها انمحت تفاصيله من ذاكرتها، لكنّ أكثرها راسخ رُسوخ الجبال. تنوّعت البيوت بين الفلل والشقق السكنية، لكن المدينة الصاخبة كانت القاسم المشترك بينها جميعًا. تعلق: “يفرض التنقُّل المستمر -إن جاز لي القول- مزيجًا متناقضًا من الشعور بالأمل والتغيير، لكن لكلٍّ منَّا حاجة في الاستقرار والثبات، في أن يمدَّ جذوره في بيتٍ ما، ويُضفي عليه شيئًا من روحه ولونه، لا يزول بمجرَّد الرحيل إلى غيره. الرحيل المستمر ربما يجعله غير مبالٍ، ومنكفئًا على ذاته، وبعيدًا عن التقرُّب من الجيران مثلًا، أو ارتياد مقهى قريب، أو ابتياع حاجاته من متجرٍ مجاور؛ كي لا يتعلَّق ما دام سيرحل لا محالة. التنقّل المستمر كان أحد الأسباب التي دفعتني نحو الكتابة. التحديق في سقف غرفة المعيشة، التأمل من خلف النافذة، التكوّم على أريكة.. كلها لحظات بطء ورتابة، لكنها منحتني أفكارًا، ورغبة في أن أكتب، أن أرى هذه الأفكار على الورق، وأن أشاركها مع غرباء لا أعرفهم، لكنني أرتاح لفكرة أن يقرؤوها. صرت أكتب نصوصًا قصيرة، وقصصًا قصيرة، تشبه البيوت التي سكنتها وسكنتني: عابرة أحيانًا، لكنها قادرة على ترك الأثر. الكتابة نفسها، مثل البيوت، علَّمتني الانتباه إلى التفاصيل، وتوسيع مخيِّلتي، وتقبُّل التباين بين الناس والأمكنة، مهما تباعدت أو اختلفت”.

** المصدر: مجلة “الجسرة الثقافية” . العدد 68