«عصفور من الشّرق» لتوفيق الحكيم: الغرب في حدود المقدّس والمدنّس… البنية والمقصد

الجسرة الثقافية الالكترونية

رامي أبو شهاب

مُقاربة الآخر بما يحتمله هذا المسلك من ارتدادات الارتطام أفضى إلى مساءلات إنشائية، اضطلع بها مثقفو الشّرق عند حلولهم في الغرب، فالارتحال قد سبقه الانبهار، والرّغبة باكتشاف الآخر.

غير أنّ هذا المسعى حضر بالتّجاور مع إرث تاريخي مأزوم، يتصل بأقرب مواجهة، وأكثرها دفئاً، وأعني الاستعمار ناهيك عن استعمار «العقل العربي»، الذي تعامل مع مستعمِره (الغربي) في ضوء ردة الفعل، ما استوجب مقاربتين، هما: الرغبة بهدم الآخر، أو توسله، وتتبعه افتتاناً. لقد تمخض لقاء مثقفي الشرق للغرب عن بعض المرارات، كونه جاء نتاج استيهامات تتغذّى بانتفاء التّجربة، فضلاً عن غياب الأداة والمرجعية بمعناها الأبستمولوجي.

فغياب منظومة من المعرفة حول (الموضوع) دفع الشّرق إلى مواجهة ما لا يعلم، أو ما لم يتعلّم عنه، ولهذا لجأ إلى إنكار الأنا (التّدنيس) ما سمح بتمدد سطوة الآخر (التّقديس)، أو على العكس من ذلك. هي إذن ثنائية لم تحفل العقلية العربية بتحييدها، كونها باتت سلوكاً عصيّاً على الاقتلاع، نتيجة قصور السّلوك الثّقافي المتمثل بعدم القدرة على تمكُّن البنى الحضاريّة التي تقوّضت بفعل مُتغيرات الزمن وتحولاته. ولعل هذا النسق بات تقليداً يمارس على مستوى الدّول، أو على مستوى الذّهنية العربية، حيث يُستعان بالغربي «المقدس»، حضارياً وعسكرياً الذي سرعان ما يتحول إلى شيطان «مدنّس»، ينبغي أن يُفنى. وهكذا أضحت الذّهنية العربية أسيرة منحى عدم قدرتها على إقامة تثاقف، واتّصال صحي مع الآخر، وهذا يعود لاختلال في قدرة المثقف العربي على التعامل مع النموذج الغربي.

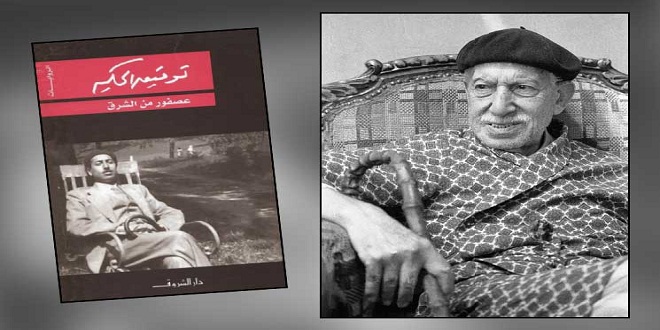

برزت رواية توفيق الحكيم «عصفور من الشّرق» 1938، بوصفها أولى الروايات التي ذهبت لاكتناه حلول الشّرقي في فضاء الآخر الغربي. تنفتح الرّواية على فتى يتسكع في شوارع باريس، فثمة تموضع إنساني (شرقي) في الغرب، غير أن هذا الفتى يتأطر بإطار شرقي عرقي، كما إرث تاريخي اتكاءً على حيل دلالية ذات مستويات رمزية، تمثلت بأكل محسن للبلح، وإلقائه للنواة، ناهيك عن الشّفاه العريضة، وارتداء الملابس السّوداء، وما شابه ذلك من سلوكيات، تتغيى خلق تأطير دلالي (تنميط) لتكوين الشّرقي الحاضر في باريس، هذا في مجمله بدا أقرب لاجتراح نموذج غرائبي: «آدمي واحد ثبت لهذا المطر، وجعل يسير الهوينى، غير حافل بشيء … يلوك شيئاً كالبلح، ويلفظ شيئا كالنواة». يُنعت محسن (الذات) بأكثر من موقع في الرّواية بأنه مجنون، وغريب الأطوار، تبعاً لمثاليته المفرطة في تتبع نموذجه المقدّس، ونعني محبوبته «سوزي» التي تنعت بإله: «إن بابها المغلق في وجهه لا تخترقه صلاة، ولا يفتحه بخور». فسوزي بوصفها ذاتاً معشوقة، ينبغي أن يُتوسل قربها بما يشبه العبادة، وبهذا أضحى الحب مقدساً، لا ينبغي أن يُبتذل، غير أن هذا لم يدم طويلاً، فسرعان ما تهاوت سوزي لتخرج من دائرة المقدس إلى دائرة المدنس، ولكن لا بد من مقدمات تتخذ طابعاً نفسياً يتمثل باللاوعي الذي يجسده الحلم الذي يمثل أولى بوادر التّشقق التي طالت البنية المقدسة، أو التنبوء بتحول المقدس إلى مدنس، حيث يرى محسن في منامه «سوزي» وهي تقبل «هنري» مديرها في العمل، وحيناً آخر، تقبل صديقاً زنجياً. وهنا نتلمس عاطفية الشّرق، وغيرته، فتبرز شخصية «عطيل» بوصفه أيقونة العاطفة المتأججة، كما التّحرّص من الخيانة، ما يحيلنا إلى موقع مُلتبس، فهو من جهة حالة من الاستدعاء في «اللاوعي» لماضوية الاختلاف العرقي، والاستيهامات الجنسية التي تنشأ بفعل الخوف من استحواذ الآخر. ومن جهة أخرى تمثيل لتهاوي الغرب وتحوله عن القيمة المقدسة إلى قيمة مدنسة، ولهذا توصف سوزي بأنها تفاحة، ولكن ينخرها الدود.

وكي يكتمل هذا الطور، لابد من إبراز مثالب الغرب عبر استدعاء الإرث الذي يتشاركه الشّرق والغرب، ومنها حادثة الحاكم الإنكليزي الذي كان سبباً لتخلي والد محسن عن وظيفته كقاضٍ، وتكشف عن هيمنة وتعالي المستعمِر الذي ينطلق في تعامله مع المستعمَر من منطلق «السيد والعبد»، فضلاً عن مشهد الجندي البريطاني وقمعه للمتظاهرين المصريين في القاهرة، وما يتصل بكراهية العدو، أي الألمان (البوش)، وهنا سعي لإقامة نمط من الحالة المرآوية، إذ إن كراهية الآخر مشروعة، خاصة حين تكون جزءاً من ماضٍ مأزوم، فهذا السلوك طبيعي يتشاركه الشرقي والغربي على حد سواء، وبذلك فهما يقتسمان قيم التمثيل لمعنى الكراهية للغازي.

المتأمّل في رواية «عصفور من الشّرق» يلاحظ أنها تتكون من عشرين فصلاً. وإذا ما اختبرنا الوحدات الدّلالية، فسنجد أنّ توفيق الحكيم ابتنى روايته عبر مستويات من الخطاب، تنطوي على مرتكز واحد قوامه علاقة محسن بسوزي؛ بما يكتنز هذا المستوى من قيم التّمثيل للأنا والآخر، وعلى الرّغم من مركزية محسن بوصفه الخيط النّاظم للعبة السّردية، غير أنّ التّحليل الكلي، يشي باختلالاتٍ ناجمة عن انتهاكات أفضت إلى انحراف الرواية، أو تشتتها على مستوى النسق السّردي وانسجامه والخطاب الفكري. وإذا كانت ثيمة الرّواية تتحدد بثنائية الشّرق والغرب، فإن معطى التّأنيث (الآخر الغربي)، شكل مركز ثقل الخطاب، والتّوجهات المقصدية، فمجمل الفصول التي تتوسط الرّواية مشغولة بمطاردة حيثيات التّنازع بين الأنا الشّرقية والأنا الغربية عبر تمظهرات نصيّة، تتمثل بسلوك الشّخصيتين (محسن وسوزي)، وهو ما يعني ارتفاع قيمة الحدث في مواجهة انحسار الإطار أو الخطاب الفكري، الذي يُؤجّل حسمه إلى الفصول الأخيرة. ثمة تصوران متناقضان، الأول يتحدد بإعلاء الغرب ممثلاً بسوزي التي تعبّر فضاء محسن العاشق، والثاني الإرث الاستعماري الذي يتوارى، ولكنه لا يلبث أن يعود. وبين هذين المستويين يتقدم المقدس حيناً في المساحة السّردية، وفي حين آخر يتراجع ليتقدم في ما بعد المدنس، ولا سيما حين تؤول علاقة محسن وسوزي إلى التّصدع نتيجة سلوك سوزي المُخاتل، وهذا يؤكد عبر المقياس الكمي من حيث توزع الوحدات الدّلالية للرّواية، وتعالقها. في الفصول الأولى استحضار لإشكالية الدين، وتحديداً ما يتعلق باختلاف وجهات النظر (ثقافياً)، فحين يعلق محسن في الكنيسة، يكتشف أن مركز الأديان الروحي متماثل، ولكن ما يفرق بينها تلك المظاهر. ومع ذلك، فإن ثيمة الدين تنزلق لتكون مركزا حوارياً في الفصلين الأخيرين، أي في الفصلين التّاسع عشر، والعشرين، وبهذا تبدو الفصول الأربعة الأخيرة أقرب إلى الملحق الذي يمكن سلخه عن الرواية، كونها قد ذهبت لمعالجة قضايا فكرية، لا تتعالق بنيوياً بحبكة الرواية، ولاسيّما من حيث اختلاف المنظورات بين الشّرق والغرب في قضايا منها الدّين، والعدالة الاجتماعية، والأدوار الحضارية للغرب والشرق، وما جلبه الأول من خراب عبر جرثومة العنف، علاوة على فلسفات مادية أفضت إلى إفلاس البشرية من القيم. وكي يكتمل فعل التدنيس لما كان مقدساً، يبرز الحوار وتجلياته، فهو يعدّ أداة سردية لتعرية خطابات الآخر، بيد أن هذا الحوار يضطلع به محسن، وصديقة الروسي «إيفان»، وهو يكاد يستحوذ كلياً على الفصلين الأخيرين من الرّواية، وبذلك فإن تموضع إيفان بوصفه طرفاً في الحوار، على الرغم من كونه لا يمت بصلة بنيوية، أو عضوية بحبكة الرواية – كما سبق وأن أشرنا- ما جعل منه شخصية ذات مكانة وظيفية لتخليص توفيق الحكيم من جناية التمثيل، فهجاء الغرب الأنثوي أنيط بشخص شرقي سلافي، كما ذهب طرابيشي في كتابه. ولعل هذا السّلوك السّردي من قبل الحكيم دفع إلى مفارقة الإيقاع الذي اتسمت به الرواية، والمتعالق عضوياً بتداعيات علاقة الحب التي تنتهي فعلياً على مستوى الحبكة في الفصل السّابع عشر، بحيث تتوارى سوزي كلياً عن العمل الروائي، ليظهر إيفان بوصفه جزءاً من السجال الفكري، غير أن ظهوره لا يتكئ على أي مبررات منطقية تقتضيها الحبكة السردية التي انتهت فعلياً.

للوقوف على منشأ الاختلال التّكويني الذي طال البنية السّردية، ينبغي البحث في مقصديات، تتصل باختزال شخصية سوزي إلى دور وظيفي، يضطلع بتصوير مدى مخاتلة المرأة بوصفها (النوع) الجنوسي، ولهذا تطفو مفردات الخيانة، والسّطحية، فضلاً عن افتقاد المرأة للصدق والإخلاص، وهذا ما جعل الحكيم يقيم تطابقاً، بين مكونين سرديين: الأنا (المرأة) والأنا الغربي.

فثمة تشويه ممنهج يطال (سوزي الغرب) يحيله جورج طرابيشي إلى دوافع نفسية لا تفارق الوفاء لنهج تكريس ثنائية: مثاليّة الشرق في مواجهة مادية الغرب التي أشد ما تتجسد بأوروبا التي أماطت اللثام عن وجهها الاستعماري في مواجهة أبويها آسيا وأفريقيا اللتين أذاقتهما الأمرين. وهكذا تحددت نزعات المادية الأوروبية بنازيتها وفاشيتها وماركسيتها، مقابل روحانية الشّرق، وأنبيائه، ودياناته، كالمسيحية، والإسلام، واليهودية، ولكن الأهمية الكبرى تكمن في المسلك الذي يتزيا بحوار بين الشرق والغرب دلالياً، أو بين (محسن وسوزي) تمثيلياً، وهذا تم ترحيله كي يكون بين (محسن وإيفان)، فكلاهما ينتميان إلى عالم الذكورة، حيث يثق الكاتب بقدرة (الرّجل) على اجتراح قيم فكرية، على الرغم من أن الرّواية نهضت – عملياً – على محورية علاقة (الشّرق والغرب)، ولهذا ينبغي أن يكون الحوار قائماً بين ذاتين هما محسن وسوزي في سياق تداولي، لا بين محسن وإيفان، وهكذا نخرج بنتيجة مفادها أن هنالك فعل إقصاءٍ متقصّدٍ للغرب ممثلاً بشخصية سوزي (المرأة)، أو إقصاء للمرأة بوصفها النوعي، وهنا نفتح مستوى القراءة دلالياً، ليتعطل المعنى في ما يتعلق بإحالة منجز الفكرة للأنثى بتكوينها المطلق، وبعبارة أخرى عدم صلاحية المرأة لفعل الإنابة والتّمثيل استجابةً لمقولة «المجنونة في العليّة» رواية ساندار غيلبيرت التي أشار لها إدوارد سعيد بوصفها من الأعمال التي ناقشت إقصاء المرأة المبرمج.

لا شك بأن نفي النّموذج الغربي في فعل التّواصل، ومن هنا يتداخل، ويتجانس الأنثوي بالغربي، ولكن بمنظور سلبي، مما يبتر المعطى الحواري الذي يحال، أو يرجأ إلى محسن وإيفان، أو بين رجلين: الشّرقي الصريح (محسن)، وبين رجل حائر بين الشرق والغرب ونعني (إيفان) لإضفاء صبغة من الحياد في هجاء الغرب. ثمة حوارات بين محسن وصديقه الفرنسي أندريه على امتداد مسار الرواية أفقياً، ولكنها لا تكفي كي تبلور موقفاً، وبذلك ينفى عن أندريه صفته التمثيلية للغرب، علاوة على سوزي التي أقصيت، وبذلك فإن الغرب قد أنشئ عبر متخيل محسن، وتصوره، فالحكيم لم يعوّل كثيراً على قيمة المرأة بوصفها كائناً قادراً على النهوض بالفكر، ولا حتى امتلاكها وجهة نظر، تستطيع من خلالها أن تقيم حواراً مع الآخر، فالتّحاور بين مختلفين جنوسياً، يختزل إلى أكبر قدر ممكن، وأصدق تمثيل على ما نذهب إليه كافة مقتضيات التواصل بين محسن وسوزي، اضطلعت بها أدوات نابت عن محسن في تفعيل قيم التواصل، ومنها الببغاء الذي قدمه محسن لسوزي، وحتى التصريح بالحب، فقد وقع على عاتق الشاعر اليوناني «أنا كريون».

وختاماً، نتوصل إلى أن الرواية اتسمت باختلال البنية السّردية بمظهريها الفني والأيديولوجي، نظراً لتبدد قيم الحوار بوصفه فعلاً تثاقفياً، وأداة تقنية لحمولات أيديولوجية، فأضحى خارجاً عن سياقه، وغير معنيّ بحل الإشكال الثقافي، مما سمح بالخروقات التي بدت نتيجة هيمنة الإرث الكولونيالي الضاغط، والتصور المسبق في ما يختص بمثالية الشرق لدى الحكيم الذي جانس بين الغرب والأنثى، وبذلك كان الحوار بين إيفان ومحسن بمعزل كلي عن الحبكة التي تتمثل عضوياً بمحسن وسوزي، مما يعني تصدّع بنية الرواية من منطلق التّصورات الذّهنية التي تقصّي المرأة بوصفها غرباً (مقدساً – مدنساً). وهكذا بدت سوزي غير قادرة على التّعبير، وتمثيل ذاتها، والنّهوض بتصوّر فكري، بل إن صوتها غاب كلياً، فهي أشبه بكائن صامت، اختزله الحكيم إلى بعض الصّفات الخارجيّة كعينين فيروزيتين، وشعر أشقر، لقد هُمّشت سوزي بوصفها أنثى أولاً، وبوصفها كائناً ناب عن تمثيل الغرب ثانياً، وهي كذلك أقصيت من النص بزاده اللغوي، فجعلت محصورة في عدد من الفصول، فاقدة للغة، ولفعل التواصل، والتّعبير، وهذا في مجمله، أفضى إلى خرق بنيوي في تكوين الرّواية التي بدت أقرب إلى شذرات من الخطابات التي تسير متوازية، يقطعها خيط واهٍ حال دون إقامة حدٍ بين المقدّس والمدنّس.

المصدر: القدس العربي