… عندما كانت محطة يلتقي فيها الغرباء والمتألمون

شيرين أبو النجا

لم يعد العالم كما كنا نعرفه. بين ليلة وأخرى يتغير شكله، تختفي منه الأماكن التي عرفناها، والتقطنا فيها صوراً، الحق أن الأماكن لا تختفي بل المدن والقرى. لم نشهد مثل هذا الدمار إلا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي استوطن بآلته الصهيونية في فلسطين وقام بمحو أسماء المدن وأعاد تسميتها بالعبرية، وفي بعض الأحيان دكّ قرى كاملة دكاً حتى تختفي. جاء الاحتلال بعملية ممنهجة كي يعيد كتابة تاريخ في مقابل محو الذاكرة الفلسطينية، التي ظلت صامدة حتى الآن. ولكن ماذا نفعل حيال اختفاء مزيد من المدن في ظل إنسانية فقدت عقلها تماماً؟ عن حلب أتحدث. اختفت/انتهت/تداعت المدينة كبقعة جغرافية، كتضاريس، كمعالم… ولم يعد يأتي مكانها في جملة إلا وهي مسبوقة بفعل «كان»، فعل كينونة مضت وولّت.

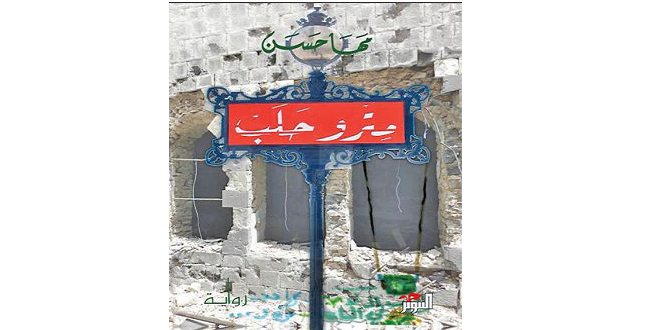

في حالة حلب، لا يبدو الأمر أنه محو للذاكرة بل هو صراع بين أطراف وحشية تلهث للحصول على السلطة، ولكن يبقى السؤال: كيف يفكر عقل حلب؟ وإلى أين يمكن أن يتجه «مترو حلب»، وهو عنوان أحدث أعمال الروائية السورية مها حسن (دار التنوير، 2016). إنها حدوتة تتشكل في حلب وتتداعى في باريس ثم تعود إلى حلب.

تحقق مها حسن في هذه الرواية انجازاً يتعلق برسم المشاعر وتحديد دورها في تشكّل العقل وتشكل رؤية العالم، وهي بهذا تنتصر لأحدث نظرية ظهرت في مجال العلوم الإنسانية، «نظرية العاطفة». تعتمد تلك النظرية على تحليل المشاعر المطروحة في النص باعتبارها مؤشر يُعتد به، ويؤدي إلى الكشف عن أبعاد جديدة في المعنى ظلت مهملة بسبب إعلاء العقل على العاطفة، وهو توجه سائد منذ أن قال أرسطو كلمته، وتبعه أفلاطون، ثم سادت الثنائية السطحية التي تربط بين النساء والعاطفة، وتمنح العقل للرجل. ومن هنا تجيء نظرية العاطفة لتعيد الاعتبار إلى المشاعر وتمنحها مكانة رئيسة لا تقلّ عن مكانة العقل. كيف كان يُمكن أن تكتب مها حسن عن حلب من دون توظيف العاطفة؟ كيف تُعيد الكاتبة تشييد مدينة – لا أعرف في هذه اللحظة ما الذي تبقّى منها – من دون رصد المشاعر التي تسيطر على رؤية أهل المدينة وتحركهم اجتماعياً وسياسياً؟

تتوجه سارة على مضض إلى باريس لتزور خالتها أمينة بناء على طلبها. وفي باريس تستعيد في كل لحظة تفاصيل حلب، الطعام، الشوارع، الجامعة، البشر، وحتى الروائح. تشتاق إلى حلب غير أن كل من تعرفه في حلب يشجعها على البقاء في باريس. ولكن أهم ما تستعيده ذاكرة سارة هو التنشئة الاجتماعية المبنية على ضرورة الالتزام بدور المرأة المعد لها سلفاً. فما كان من سارة إلا أن كبحت جماح صوتها المؤهل للغناء في مقابل وجود خالتها التي هجرت كل شيء من أجل الفن.

تبدو رحلة سارة في باريس وكأنها رحلة تسعى إلى إيجاد ركيزتين: صوتها ومدينتها حلب. في رحلة البحث عن الصوت تقع المواجهة مع الذات والأسرة، مع المخاوف، مع الثورة، مع كل تفاصيل ما مضى. في الوقت ذاته تتجلى قصص الاغتراب وانتظار الحصول على اللجوء في بقاع مختلفة. وكأنّ الماضي الذي تستعيده سارة يواجه الشتات السوري الحادث في لحظة السرد. ويُضاف إليهما الأشرطة المسجلة التي تركتها أمينة لسارة قبل موتها والتي تكشف عن الكثير من الماضي.

في هذه الدفقة المكثفة من الذكريات والفهم والمواجهة ترتبك سارة بشدة حتى أنها تتصور نفسها في محطة مترو حلب. إلا أنها منذ البداية تؤكد أنها لا تعرف العالم إلا عندما تقيس تفاصيله وتقارنها بمثيلتها الكائنة في حلب. فكل تفصيلة في الحياة اليومية يكون المعيار في التعامل معها هو شكلها في حلب. «كأنني أطبق صورتي المكانين، ثم أجري المقارنات الخفيفة، لأستوعب الجديد».

تبقى حلب مسيطرة على سارة على رغم بعدها عنها، وهي تبقى مسيطرة على النص على رغم كون سياقه يتخذ باريس مكاناً. «كلما مرّ المترو فوق السين أو المدينة، تخيلت أنني سأنظر من النافذة، لأرى قلعة حلب أو سوق الهال أو حي التل…»، وكأن السرد ليس إلا عملية مستمرة لإعادة تشييد حلب، يتحول السرد إلى ذاكرة تحتفظ بالتفاصيل وتفرغ أشرطة الخالة، وتعيد تشييد المدينة بأكملها وهي ترصد مصائر أهلها المتناثرين في أنحاء العالم فتعيد جمعهم معاً، فكأنه نص مُقاوم بالعاطفة.

في لحظة تداخل وعي مدينتي باريس وحلب، لحظة اعتقاد بأن محطة المترو هي محطة حلب، تدرك سارة أن صوتها قد آن له أن يجهر بما لديها، وأن عليها الانحياز إلى عاطفة محددة: «أحس بأنني اثنتان، واحدة تحاول السيطرة على الثانية، أرى انشطاري أمامي. أعيش السكيزوفرينيا. أراني مقطوعة إلى سارتين: سارة التي تريد أن تصنع فناً تحلم به، وأخرى مقهورة تريد البكاء على أطلال العالم».

وفي ظلّ هذا الانشطار يبدأ صوت الأنين، صوت التغيير الجذري المقبل، ويتصاعد الانشطار مع فقدان سارة طريقها في المترو. فما إن ينطلق حتى تجد نفسها في نهاية الخط والعكس. كالعصفور الذي يتخبط ليجد النافذة التي دخل منها.

في توظيف الصوت يطرح النص دلالات كثيرة. فالنص نفسه يمنح صوتاً إلى من لا صوت لهم، اإلى كل هؤلاء المبعثرين في أنحاء العالم. والصوت هو تعبير عن الذات الفاعلة التي لا تمارس فاعليتها بفعل القواعد المجتمعية، وهو تعبير عن الوجود، الكينونة. في اللحظة التي تبدأ فيها سارة استجماع شجاعتها لتتحرر من مخاوفها ومن حيائها الشديد يمنح النص أملاً للقارئ بأن حلب ستبقى، ولا أقصد هنا إيجاد أي مضاهاة بين سارة وحلب، بل المقصود هو تحليل دلالات الصمت الذي يسعى إلى كسر قيوده والتحرّر من محبسه. ولأنّ المدن تبقى، فقد تصالحت سارة في النهاية مع العيش بين مكانين، بين خطين، بين وعيين، بين حالتين، بين مدينتين: «الإقامة والاستقرار في المكان ترف لا نملكه نحن أبناء الحرب. نسعى من محطة إلى محطة من هذه المنافي حاملين معنا أرواح تسكننا من كل محطة. عليّ التنقل من مترو باريس إلى محطة حلب، والعكس». في هذا القبول لمنطقة المابين الجديدة يوشك صوت سارة على الانطلاق، صوت حلب، ورائحتها التي ستبقى في الكتابة، وتكتسب الكتابة قوة تماثل قوة الصوت.

(الحياة)