من المحاكاة إلى التفكيكة: النظرية الأدبية: غياب التجنيس والنسوية

ابراهيم خليل

ما إن نقرأ كتاب في نظرية الأدب، حتى يتبادر إلى أذهاننا السؤال القديم المتجدد، وهو ما الأدب؟ وبم يختلف عن غيره من سائر الفنون الإبداعية التي دأب العقل الإنساني على ممارستها في القديم والحديث؟ وما هي الأجناس التي تندرج في قائمة طويلة، أو قصيرة، تحت مسمى الأدب؟ وبم يختلف كل جنس منها عن سائر الأجناس الأخرى؟ وبم يختلف الشعر، مثلا، عن النثر؟ وبم تختلف المأساة عن الكوميديا؟ والساتير عن المنودراما؟ والرواية عن القصة الطويلة، أو عن القصة القصيرة؟ فالفروق بين الأجناس والأنواع، هو المجال الطبيعي والحيوي الذي يتحرك فيه باحثو النظرية، وفيه يصولون ويجولون.

وقد يتخطون ذلك لأسئلة عن العلاقة بين الأدب وغيره من العلوم؛ كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والأخلاق، والفلسفة، ومقارنة الأديان، والمذاهب، وعلوم اللسان، والأيديولوجيا، بدلالاتها المتعدِّدة.

وقد عانت المكتبة العربية – للأسف- من قلة الكتب التي تعالج هذا الموضوع، وندرة التآليف في هذا الاختصاص. فالكتبُ التي يمكن الرجوع إليها في هذا السياق أقل مما يجب، فمن بين المهتمين بهذا الموضوع المرحوم عبد المنعم تليمة، الذي صنف كتابا جيدا رائدا بموضوعه، نشر في زمن مبكر قياسًا بمن تبعوه، وهو كتاب «مقدمة في نظرية الأدب» (بيروت 1972) ورشيد يحياوي الذي صنف هو الآخر كتابًا بعنوان «مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية» (الدار البيضاء 1991، وط2، 1994) وهو كتابٌ يقتصر فيه على تصنيف الأنواع الأدبية، وما طرأ عليها من تعديلات، وتقلبات منذ أفلاطون وأرسطو، مرورا بالتصنيف لدى هيغل، والشكليين الروس، والتصنيف الهرمي لدى جيرار جنيت، وتودوروف في كتابه «أصل الأجناس الأدبية» ودراساته الأخرى «الأنواع الأدبية «(1970) و»أنواع أدبية» ( 1972). ولم تفته مسألة أخرى مهمة، وهي تحول الأنواع الأدبية، وظهور أنواع مهجَّنة، يلتقي فيها نوعان، أو أكثر، في النص الواحد، كذلك الذي يطلق عليه (مسرواية) أي الجمع بين الرواية والمسرحية، أو ذلك الذي يطلق عليه قصيدة النثر، أو القصة – القصيدة، كتلك التي يشير إليها بحفاوة بالغة إدوار الخراط في كتابه «الحساسية الجديدة». أما شكري عزيز الماضي، فقد صنف كتابا بعنوان «في نظرية الأدب» (بيروت 1993، وط2 2005) تضاف إلى هذه الكتب بعض الترجمات، منها ترجمة حسن عون لكتاب فنسنت «نظرية الأنواع الأدبية» وكان قد صدر في زمن مبكر عن منشأة المعارف في الإسكندرية (1954) وهو كتاب يقتصر على ما ذكرناه، ونبهنا عليه، من أن النظرية أساسا تقوم على التفريق بين الأنواع الأدبية، وقد أكد المترجم هذا في مقدمته للطبعة الثانية (1978).

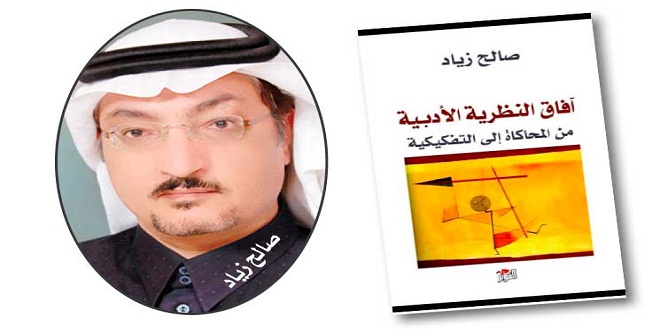

وترجم جميل نصيِّف التكريتي عن الروسية جزءًا من موسوعة النظرية الأدبية، وهو الجزء الخاص بالشكل في القصص الشعبي البطولي (بغداد 1986) ونقل ثائر ديب عن الإنكليزية الكتاب الموسوم بعنوان «النظرية الأدبية» لتيري إيغلتون (دمشق 2006) وهو كتاب ينحو فيه المؤلف منحى من لا يفرق بين النظرية الأدبية ونظرية النقد. فما إن ينتهي من تعريفه للأدب، وتمييزه عن غيره (اللا- أدبي) حتى يبدأ بتتبع تيارات النقد الأدبي، بادئا بالنقد الجديد (الأنكلوأمريكي) مرورا بالشكلية الروسية، والظاهراتية، وقضايا التأويل، والقراءة، ومركزية النسق، لدى نورثروب فراي في «تشريح النقد» ومركزية الكلمة لدى جاك ديريدا الرائد الحقيقي لنظرية التفكيك التي جاءت ردًا على الحذلقة البنيوية عند رولان بارت وغيره، منتهيا بالحديث عن القراءة النفسية، وعقدة أوديب وغيرها من المصطلحات الجديدة التي تمتلئ بها مصنفات فرويد وتلاميذه. تضاف إلى ذلك ترجمة جابر عصفور لكتاب النظرية الأدبية المعاصرة لرامان سلدن 1991(ثمة ترجمة أخرى لسعيد الغانمي 1996) وترجمة محيي الدين صبحي لكتاب ويلك وورن « نظرية الأدب» 1972. وأخيرا يأتي صدور كتاب صالح زياد من جامعة الملك سعود «آفاق النظرية الأدبية من المحاكاة إلى التفكيك» دار التنوير، بيروت 2016 ليضيف إلى المكتبة العربية الفقيرة لهذا النوع من الكتب مرجعا جديدا في نحو 300 صفحة تتقاسمها فصولٌ يتتبع فيها المؤلف الأفق النظري من أفلاطون وأرسطو قديما إلى جاك ديريدا وميشيل فوكو وليتش وإدوارد سعيد وياوس وإيزر وغادامير وغيرهم في العصر الحديث.

المحاكاة

فقد استهل كتابه بنظرية المحاكاة، وما طرأ عليها من تعديلات، تجعل منها – وإن غلب عليها مصطلح المحاكاة – إلا أن لها تفسيرات شتى تبتعد بها عن مفهوم التقليد في أكثر الحالات. ومع ذلك فإن لهذه النظرية فضل السبق في وضع النواة المبكرة لفكرة التفريق بين أنواع شتى من الأدب، كالشعر الغنائي والدرامي والملحمي. ويعود إليها أيضا فضل الإجابة عن السؤال: ما الأدب، فقيل: الأدب كالفن، نوع من المحاكاة، أي أنه تخييل قد يصور الواقع كما هو، أو أفضل مما هو. ويؤكد المؤلف كغيره، هيمنة هذه الفكرة على هوراس الروماني، وعلى أدباء العصور التي تمتد من عصر النهضة مرورا بما يعرف بالكلاسيكية، والكلاسيكية الجديدة.

التعبير

وبما أن تطور النظرية – إن كان الأمر على مستوى النوع الأدبي، أو النقد – يقوم على الجدل، ومخالفة المألوف والسائد، فقد جاءت الرومانسية لتقدم جوابا مختلفا عن السؤال ذاته. فالأدب، شعرا أو نثرا، ليس محاكاةً، وإنما هو تعبير. فالرومانسيون يعلون كثيرا من شأن المبدع، فهم يرون في الشعر خاصة تعبيرا عن الذات. ولهذا نجد المؤلف يبرز هذا المرتكز النقدي لدى غير واحد من النقاد، كسانت بيف. ويتتبع أصداء هذا التيار في الأدب العربي، لا سيما لدى جماعة الديوان، وأدباء المهجر، وشعرائه، وعلى رأسهم ميخائيل نعيمة، ومؤلفه «الغربال» ولدى جماعة أبولو، وفي مقدمتهم أبوالقاسم الشابي صاحب «الخيال الشعري عند العرب».

الانعكاس

وكعادة الأدباء، ما إن يألفوا مدرسة أدبية ما، حتى يثوروا عليها ثورة تقوِّضُ ما تقوم عليه من دعامات، وما كان قد جرى عليه الاتفاق، وانعقد حوله الإجماع. فقد برز في القرن التاسع عشر مصطلح جديد حل محل «التعبير» الذي حلَّ سابقا محل المحاكاة، وهو مصطلح الانعكاس، الذي تمسك به نفر ممن يعتقدون أن الأدب أداةٌ تصلح لتهذيب المجتمع، وإصلاحه، ونقد الواقع بما فيه من عيوب، وإعادة انتاجه، لذا لا يمل الباحث من تتبع نظرية الانعكاس عند عدد من ممثلي اليسار الفرويدي، واليسار الماركسي. فنجده مثلا يستقصي مواقف المجري جورج لوكاتش، وتلميذه لوسيان غولدمان.. وما أضافاه من تعديلات جذرية على نظرية الانعكاس، التي تقول: إن الإبداع الأدبي إبداع تتجلى فيه صورة الواقع، شاء المبدع ذلك أم أبى. وقد تكون هذه الصورة حرفية فتسمى انطباعية، كما هي الحال في روايات إميل زولا، وقد تتضمن رؤية المبدع لما ينبغي أن يكون عليه هذا الواقع، مسلطا الضوء على القوى الصاعدة التي يقع على أكتافها عبء تغييره. وهذه هي الواقعية التي تتجلى في روايات بلزاك الفرنسي. ومن الانعكاس إلى «الخلق» نقلة كبيرة يعيدنا المؤلف بها إلى البحث في النظرية، مثلما تراها جماعة النقد الجديد، وهي الجماعة النقدية التي تعرف بأسماء متعددة منها: الأرسطيون الجدد، والنقاد الشكليون.. والنقد الأنكلوأمريكي إلخ..

الخلق

وقد سلط المؤلف، كعادته، الضوء على جذور نظرية الخلق لدى الفيلسوف الألماني عمانويل كانط، وتعريفه للفن بأنه التقديم الجميل السامي لشيء ما، بعيدا عن أي غرض نفعي. وقد تأثر النقاد الجدد بهذه الفكرة، ما دفع بهم إلى القول إن الشعر لا غاية له، ولا غرض، إلا أن يكون شعرا. وأنكروا بسبب ذلك التفريق بين الشكل والمضمون، وأكدوا أن المضمون هو الشكل مطلقًا، وأولوا اللغة الشعرية كبير اهتمامهم، وفرقوا بين لغة الشعر والعلم، وأنكروا على بعض النقاد من أمثال ريتشاردز صاحب كتاب «مبادئ النقد الأدبي» وكتاب «العلم والشعر»، وغيرهما، لجوءه إلى التفسير والشرح والتلخيص في نقده، فهذه الطرق تقوم على أساس أن المهم في الشعر هو المعنى، فيما يرون أن الفرادة والعبقرية ليست في المضمون والمعاني، بل في ما يتخلل القصيدة من مجازات واستعارات ومن ألفاظ عدّل بها الناظم عن معانيها الوضعية إلى أخرى رمزية، وإيقاعات موسيقية، وجرس متناغم، وهذا كله مما يميز الشعر على رأي سوزان لانغر، وينبغي له أن يكون موضع اهتمام القارئ، وليس المعنى.

البنيوية وما بعدها

ولعل ما يلفت النظر أن البنيوية في تركيزها على الحذلقة الشكلية لا تختلف قطعًا عن النقاد الجدد. وإنما التفوا على هذا النقد باستخدامهم ألقابا جديدة، ومصطلحات تشبه الأغلفة الملونة التي تغلف بها بضاعَة قديمة كاسدة. فهي ـ أي البنيوية لا تضيف جديدا بتأكيدها أن شعرية الشعر تكمن في بنيته، وليس في شيء آخر. وهذا ما يتتبعه المؤلف لدى عدد من البنيويين من أمثال شتراوس، وبارت، وجوليا كرستيفا، وغيرهم… غير أن الأساس الذي قامت عليه البنيوية وانطلاقها من أن النص بنية، لأن اللغة التي يكتب بها بنية – أساس انقلب عليه ديريدا، فبزعمه ليست اللغة بنية، وإنما هي أداة تقوم على الاختلاف، وعلى شبكة من التناقض، وأن المعاني التي يعول على اللغة نقلها للمتلقي في النص معانٍ مرجأة ومضمَرة وتحتاج إلى قارئ مؤول، وهذا المؤول قارئ منتجٌ بصفة ما لهذا النص الذي قرأه. وهذه التعديلات التي يقول بها ديريدا أسهمت بفتح الطريق أمام الحديث عن استقلال النص عن المؤلف. والحديث عن أن النص فسيفساء من نصوص أخرى، وأن الخلق المحض أسطورة لا وجود لها في أكثر الحدود الإبداعية علوًا. وانفتح المجال أيضًا أمام الحديث عن نظرية للتلقي عرفت بها مدرسة كونستانس الألمانية، وشاعت تيارات أخرى تدعو للتأويل، والتأويل المضاعف عند أمبرتو إيكو وغيره. وقد بذل الباحث صالح زياد جهودا كبيرة، ومضنية، في تتبع هذه المسارات تتبعا لا يخلو من سلاسة، ومن تعاقب منتظم، يساعدُ القارئ على تكوين تصور تاريخي لمجريات النظرية الأدبية في سياقها المعرفي. متدخلا في هذه المسارات بمناقشة الآراء التي تقول بها هذه النظرية، أو تلك، مناقشةً يبدي فيها رأيه الخاص، فهو لا يكتفي برصد النظرية، وما يطرأ عليها من تعديل طفيف، أو جذري، ولكـــــــنه يحاورها من حين لآخر. علاوة على أنه لم يفته الالتفاتُ لموقع هذه النظريات، في تسلسلها التاريخي، من الأدب العربي في قديمه وفي الحديث. فثمة إشارات لآراء الجرجاني، وأبي إسحق الصابي، والجاحظ، والمعاني المطروحة في الطريق إلخ.

غير أن ما يؤسف له هو خلو الكتاب من الحديث عن التفريق بين الأجناس الأدبية، وما طرأ على ذلك من تطور، وما تعرفه الأنواع من تحولات تقوم على استبعاد الخصائص التي تميز نوعًا لتسمح باندماجه في نوع آخر، أو انقراض نوع أدبي، ليحلَّ مكانه نوع آخر، وذلك ما لمح إليه كل من رينيه ويلك، وأوستن ورن، في كتابهما «نظرية الأدب» الذي كرر المؤلف الإحالة إليه مرارًا. ويخلو أيضًا من الحديث عن « النظرية النسوية» في الأدب، وهي نظرية تحدث عنها طويلا رامان سلدن في كتابه «النظرية الأدبية المعاصرة» الذي أشار له المؤلف، وانتفع به، واقتبس منه في غير موضع.

(القدس العربي)