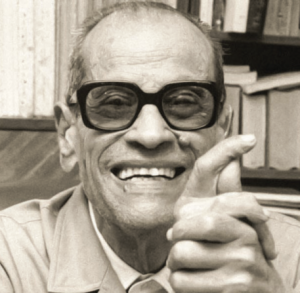

ذكريات مع طه حسين (1)

اللقاء أمنية طالت وخطة تحققت

- ارتعاد إبراهيم البدئي - 2023-11-15

- ذكريات مع طه حسين (1) - 2022-04-29

- صالون ومتعة.. دراما الحكايات الاعتراضية - 2022-01-23

أعود إلى الذكريات الشخصية التي جمعتني بطه حسين، تلك القامة العملاقة التي أحسب الآن وقد مرَّ بنا كل ما مرَّ، أنني كنت محظوظًا حينما حظيت بتلك اللقاءات القليلة معه. خاصة أنني التقيت به ثلاث مرات، لاتزال كل منها محفورة في ذاكرتي، وكأنها حدثت بالأمس.

والواقع أنني، حينما أستعيد سنوات الشباب الأولى في الستينيات، أشعر بأنني كنت محظوظًا حينما تعرفت في شرخ الشباب على جل كُتاب مصر الكبار وقتها من توفيق الحكيم ويحيى حقي، حتى نجيب محفوظ ويوسف إدريس وفتحي غانم ومحمود البدوي وسعد مكاوي وصلاح عبد الصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وغيرهم، وتعلمت منهم الكثير، وتعددت لقاءاتي بهم عشرات، بل مئات المرات، لكنني لم ألتقْ بطه حسين إلا ثلاث مرات.

اكتشافي لـ(زقاق المدق) وأعمال نجيب محفوظ الثلاثة التي كانت في مكتبة المدرسة فتنني وجعلني أبحث عن أعماله الأخرى

فقد قدمت من قريتي، بعد إكمال الثانوية العامة في مدرسة قويسنا الثانوية، إلى القاهرة لأتوجَّه مباشرة – بعد أن استقر بي المقام في حجرة صغيرة في روض الفرج – إلى ندوة نجيب محفوظ التي كانت تُعقد في «كازينو أوبرا أو كازينو صفية حلمي كما كان يُعرف وقتها» صباح كل جمعة. كنت قد اكتشفت أعمال محفوظ الأولى في مكتبة المدرسة الثانوية التي كان نهمي للقراءة قد دفع المدرس المسؤول عنها لتكليفي بدور في تنظيمها والإشراف عليها، وكان لمكتبة المدرسة تلك فضل تخريجي من مدرسة أرسين لوبين وشرلوك هولمز وسلسلة الامباشى عكاشة والشاويش درويش المُماثلة وغيرها من الروايات البوليسية، إلى مدرسة محمود كامل المحامي ومحمود تيمور. لكن اكتشافي لـ(زقاق المدق) وأعمال نجيب محفوظ الثلاثة التي كانت في مكتبة المدرسة فتنني وجعلني أبحث عن أعماله الأخرى، وأتتبع أخباره. فعرفت بنبأ ندوته الأسبوعية المفتوحة صباح كل جمعة في ذلك المقهى الشهير. كان محفوظ وقتها قد فرغ من الثلاثية، وأنفق سنوات عديدة في تأمل التغيرات الجديدة قبل أن يكتب (أولاد حارتنا) التي تابعتها في عامي الأول من التردد على ندوته في القاهرة. أقول كان اكتشافي له، هو الذي دفعني إلى التوجّه لندوته قبل أن أتوجّه إلى قاعات دراستي الجامعية.

ندوة نجيب محفوظ والتقويم الأدبي

وقد فتحت هذه الندوة عالمًا كاملًا وساحرًا لشاب طُلعه لم يبلغ العشرين بعد. فيها تعرفت على أكثر أبناء جيلي من الذين عُرفوا فيما بعد باسم جيل الستينيات من كُتاب وشعراء، وعلى غيرهم ممن سبقونا إلى الكتابة بجيل أو جيلين، وكان عدد كبير منهم يتردد على ندوة نجيب محفوظ تلك، وصحبني عدد منهم إلى ندوات أخرى كانت تعج بها القاهرة في هذا الوقت من مطلع الستينيات، وتنظم ندواتها الأسبوعية في أمسيات مختلفة، إلى الحد الذي يمكن معه القول بوجود تقويم أدبي أسبوعي، يمكن أن تجد فيه ندوة منظمة أو مفتوحة كل يوم من أيام الأسبوع. كانت هناك «رابطة الأدب الحديث»، التي تعقد ندواتها كل ثلاثاء وينظم العمل فيها مصطفى السحرتي، والتي كانت تتردد في قاعاتها أصداء صولات محمود أمين العالم وجولاته فيها قبل اختفائه القسري وراء القضبان عام 1959، وكان هناك «نادي القصة» الذي سعى يوسف السباعي لاستقطاب أعلام جيله من الكُتاب فيه، وكانت سلسلة (الكتاب الذهبي) التي تصدر عنه، توشك أن تكون صك الجودة وتمرير الأعمال القصصية والروائية الجيدة إلى الجمهور الواسع. وكان يقيم ندوة أسبوعية كل أربعاء يناقش فيها كما يقول عنوانه مجموعة قصصية أو رواية جديدة في كل مرة، فضلًا عن أنه كان يعقد مسابقة سنوية للقصاصين الجدد، تقدم ميدالية ذهبية للفائز وجائزة مقدارها خمسون جنيهًا، وما أدراك ما الخمسون جنيهًا في هذا الوقت، حينما كان إيجار الغرفة الشهري التي استأجرتها في حي روض الفرج لا يزيد على الجنيه الواحد إلا قليلًا.

بعد أن استقر بي المقام في حجرة صغيرة في روض الفرج توجهت إلى ندوة نجيب محفوظ التي كانت تُعقد في «كازينو أوبرا»

وكانت هناك «الجمعية الأدبية المصرية» التي تعقد ندواتها كل أحد، وتضم جيلًا أكثر شبابًا من الناشطين في الرابطة والنادي، وكان أبرز أعلامها عبدالقادر القط ومحمد النويهي وصلاح عبد الصبور وفاروق خورشيد وماهر حسن علي وأحمد كمال زكي وعبدالغفار مكاوي، وكانت هناك «جمعية الأمناء» التي تمحورت حول شخصية أمين الخولي الآسرة بالصورة التي كانت تجعل القاهرة، لشاب قادم من أعماق ريف المنوفية، تبدو وكأنها محفل أدبي يومي مُترع بالمعارف وتنوع المشارب والاتجاهات، ولا يكف عن الجدل والنقاش اليومي حولها. بل إنني وبعد حياة طويلة في المؤسسة الجامعية الغربية، بمحاضراتها ومؤتمراتها، أستطيع القول بأن ما كان يدور في تلك المحافل كل أسبوع لا يقل جدية وعمقًا عما تنظمه كثير من تلك الجامعات الغربية، وإن تفوقت عليها ندوة نجيب محفوظ خاصة بسبب تنظيمها – فقد كان نجيب محفوظ والمقربون منه يقررون الكتاب الذي ستدور حوله المناقشة سلفًا في الأسبوع التالي – وكانت شخصية صاحبها وسرعة بديهته، وقدرته على اكتشاف من قرأ الكتاب ومن يريد المشاركة في النقاش دون أن يقرأه، تجعل الجميع يقرأون الكتاب سلفًا، أو يكتفون بالاستماع الصامت لنقاش من قرأوه، لأن من كانوا يترددون عليها كانوا يفعلون ذلك بدافع الشغف الحقيقي للمعرفة وحب الأدب، وليس من أجل الحصول على مؤهل دراسي.

وما أن بدأت الكتابة في الصفحة الأدبية لجريدة (المساء) وملحقها الأسبوعي، وكان يشرف عليهما رائد كبير ذو بصيرة ثاقبة هو عبدالفتاح الجمل، ثم بعدها في مجلة (الآداب) البيروتية التي كان يرأس تحريرها سهيل إدريس، حتى استقطبني كبير آخر هو يحيى حقي للعمل معه في مجلة (المجلة) منذ عام 1963. حتى أُتيح لي – عبر هذا كله – أن أتعرف شخصيًا سواء في ندوة نجيب محفوظ، أو في الصفحة الأدبية بـ(المساء) ومكتب عبدالفتاح الجمل المفتوح في صالة دورها العلوي الفسيحة، أو فيما أود أن أسميه بصالون يحيى حقي اليومي في مكتبه بمجلة (المجلة) كل كُتابنا الكبار منهم والشبان. وحينما شاركت عام 1970، عام ترك يحيى حقي لمجلة (المجلة) مُكرهًا – وبعد مؤامرة دنيئة حاكتها سهير القلماوي لطرده منها – في تأسيس الملحق الأدبي لمجلة (الطليعة) التي كانت تصدر من مؤسسة (الأهرام)، أتاح لي العمل فيها التردد يوميًا على صالون أدبي يومي آخر، هو مكتب توفيق الحكيم في الدور السادس في مبنى (الأهرام). وهكذا اكتملت معرفتي الحميمة بكل كُتاب مصر الذين قرأت جل أعمالهم، وأنا لازلت في بداية الشباب، باستثناء طه حسين وعباس محمود العقاد.

كانت القاهرة بالنسبة لشاب قادم من أعماق ريف المنوفية، تبدو وكأنها محفل أدبي يومي مُترع بالمعارف وتنوع المشارب والاتجاهات

كان أولهما قد اعتزل العمل العام وحتى التدريس في الجامعة – جزئيًا – حينما وفدت إلى القاهرة، ثم كليًا بعد أن أصبحت ناقدًا شابًا فاعلًا في الحياة الثقافية. وكان ثانيهما لايزال يعقد صالونه الشهير صباح كل جمعة، وفي نفس الوقت الذي كانت تنعقد فيه ندوة نجيب محفوظ. وكان هناك من أصدقاء الشباب شاعر من جيلينا، هو الحساني حسن عبدالله – كان من المقربين ليحيى حقي في (المجلة) من مريدي العقاد والمترددين على صالونه بانتظام، وقد حاول أكثر من مرة إغرائي بالذهاب معه، ولكن لم تكن لديَّ أي رغبة، بعد كل ما قرأت للعقاد وسمعت عنه، في الذهاب إليه أو حضور صالونه، برغم إغراءات الحساني المتعددة، لأن الذهاب إلى صالونه كان يعني الغياب عن ندوة نجيب محفوظ التي تعقد في نفس الوقت. ولأنني كنت فكريًا وموقفيًا ضد ما آل إليه أمر العقاد في تلك المرحلة الأخيرة من حياته، خاصة عداوته السافرة للشعر الحديث الذي كنت شديد الإعجاب به، ولم تطل مقاومتي التي لم تستغرق أكثر من عام من معرفتي بالحساني، إذ سرعان ما غادر العقاد نفسه عالمنا، وإن كان الحساني قد أخذني فيما بعد إلى شقته قبل أن تتبدد مكتبته، وهي الشقة التي كان يعقد صالونه في صالتها الواسعة، وكانت غرفة مكتبه الكبيرة فيها أقرب إلى صومعة الراهب بمكتبتها المُهيبة.

لكن ظلت لديَّ رغبة حقيقية في التعرف عن قرب على طه حسين، ولم يكن هذا بالأمر اليسير أو الهين في ذلك الوقت، وحينما انتقلت أوائل عام 1966 للعمل موظفًا في «المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» منيت النفس بأنني سأراه عن كثب في الاجتماع السنوي للمجلس، والذي كنت أسمع من الزملاء – في أمانة هذا المجلس العامة التي عملت فيها – عن صولاته وجولاته فيه. والواقع أن العمل في سكرتارية المجلس الدائمة في هذا الوقت حيث كانت تعقد اجتماعات جل اللجان، ويفد عليه لحضورها أبرز الكُتاب والمُثقفين، كان نوعا من الامتداد الطبيعي للتقويم الأدبي الذي أشرت إلى ندواته وجمعياته المتعددة. بل كانت تدور بين موظفيه مرويات كثيرة كان لها حضورها القوي الذي تحولت معه إلى تاريخ شفهي يستحق الكتابة لما كان يدور في قاعاته.

وكنت أعلل النفس بأنني سأشاهد طه حسين في الاجتماع القادم لهيئة المجلس، فقد كان الموظفون يحيطون وقوفًا بجدران قاعة هذا الاجتماع السنوي المُهيب. لكن ضربة النكسة المصرية ألغت هذا الاجتماع، وما أن عاد للانعقاد بعدها، حتى كان طه حسين قد أقعده المرض، وقرر الاكتفاء برئاسة لجنة واحدة من لجان المجلس، كانت تجتمع مرة في السنة في بيته «رامتان» في حيّ الهرم، عندها قررت العمل بدأب وإصرار على الانتقال من الإدارة التي أعمل فيها في المجلس، إلى تلك التي تنظم أعمال اللجان، خاصة اللجنة التي يرأسها طه حسين، والقيام بدور سكرتير تلك اللجنة كي تُتاح لي، ليس فقط فرصة رؤيته عن كثب، ولكن أيضًا فرصة زيارته في بيته.

كنت فكريًا وموقفيًا ضد ما آل إليه أمر العقاد في تلك المرحلة الأخيرة من حياته، خاصة عداوته السافرة للشعر الحديث الذي كنت شديد الإعجاب به

المثقف والمؤسسة وسجالات الاحتواء

وكان «المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» وقتها هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، أقامته حكومة عبد الناصر بعد ما دعته بانتصارها على العدوان الثلاثي، للاستفادة من قوة مصر الناعمة مع بداية مشروع عبدالناصر العربي، ولم يكن مجرد مؤسسة تابعة لوزارة الثقافة كما أصبح الآن خلفه «المجلس الأعلى للثقافة»، والذي أحالته فترة سيطرة فاروق حسني على مُقدّرات الثقافة المصرية، وإدارة جابر عصفور له، إلى أداة لتدجين المثقفين، وإدخالهم الحظيرة – حسب تعبير فاروق حسني الأثير، وكان أعضاء المجلس وقتها من كبار مثقفي مصر المشهود لهم بالمصداقية والنزاهة واستقلال الرأي مثل طه حسين، وعباس محمود العقاد، ويحيى حقي، ومحمود تيمور، وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وإبراهيم بيومي مدكور، وزكي نجيب محمود، وعبدالرحمن الشرقاوي، وحسين فوزي، وسليمان حزين، ومحمد عوض محمد، وعائشة عبدالرحمن وأضرابهم.

وكان هذا المجلس يجتمع مرة أو مرتين في العام. وكان الموظفون الذين سبقوني للعمل – والذين يقومون بوظائف السكرتارية المختلفة لتلك الاجتماعات – يروون الكثير عن صولات هؤلاء الكبار ومقاومتهم لمحاولات الدولة المختلفة للتدخل في أمور الثقافة أو التأثير عليها. وكان لكل من طه حسين وعباس محمود العقاد صوت مسموع في رفض تدخل «دولة العسكر» في أمور الثقافة، وهو الأمر الذي شاقني كمثقف شاب ومعارض لها، في زمن عبدالناصر الذي كان الخوف ينتشر فيه مع الهواء في كل موقع – حسب تعبير نجيب محفوظ الشهير في إحدى رواياته. وإن لم تكن دولة العسكر – ولا هذا التعبير عنها والذي صكته ثورة 25 يناير في مصر لها – قد كشفت عن أقبح وجوهها منذ استلام السادات دفة الحكم فيها. ناهيك عن أن قوميساري الثقافة لهذه الدولة في مرحلتها الأولى إبان حكم عبدالناصر – ثروت عكاشة ويوسف السباعي – كانا مثقفين يدركان قيمة الثقافة الحقيقية وموقعها، ويعرفان قيّمها وقاماتها، ويحرصان على كبرياء تلك القامات. ولا يمكن مقارنة من تولى تلك المهمة بعدهما – منذ عصر السادات الكئيب وحتى الآن – بهما بأي حال من الأحوال.

كان أعضاء المجلس الأعلى للفنون والآداب من كبار مثقفي مصر المشهود لهم بالمصداقية والنزاهة واستقلال الرأي مثل: طه حسين، وعباس محمود العقاد، ويحيى حقي، وأضرابهم

وهنا أفتح قوسًا لأذكر فيه واحدة من مرويات الموظفين الذين سبقوني للعمل في سكرتارية المجلس الأعلى تلك، والتي تحولت إلى تاريخ شفهي يستحق الكتابة. حدث مرة أنه في يوم انعقاد هيئة المجلس – والتي تضم أكبر الهامات الثقافية في مصر، وتنعقد مرة في السنة، ويرأسها وزير أو نائب لرئيس الوزراء عادة، وكان في هذه الفترة ضابطًا سابقًا هو كمال الدين حسين – أن تأخر الوزير عن موعد الاجتماع. واكتمل حضور أعضاء هيئة المجلس في الساعة المحددة لاجتماعه. وجلس كل منهم في المكان المخصص له وفق ترتيب محسوب. فطلب عباس العقاد من طه حسين أن يرأس الجلسة، ويفتتحها فقد حان موعدها، فردَّ طه حسين: فلننتظر قليلًا حتى يأتي السيد الوزير،فقام العقاد من مكانه رافضًا الانتظار حتى يجيء الوزير، واتجه إلى المكان الذي كان مُخصصًا للوزير على يمين الأمين العام – يوسف السباعي – وهو يقول إذن سأفتتح أنا الجلسة. فيرد طه حسين: وإذا ما حضر السيد الوزير؟ فيرد عليه العقاد: فليتبوأ مكاني! مشددًا على كلمة “يتبوأ” حتى لا يفوت على أحد مراده منها، فيرد عليه طه حسين ساخرًا: أتظن أن باستطاعته أن يتبوأ مكانك؟ أو أننا سنرضى أن يزيحك عن مكانه الذي تريد أن تضع نفسك فيه؟

وهو الرد الذي أربك العقاد قليلًا، ولكنه مضى في الطريق من مكانه إلى المكان الذي خُصص للوزير. فهبَّ يوسف السباعي قائمًا من مكانه في نوع من الحركة التي تحول بين العقاد والوصول لمكان الوزير، وتكأكأ حوله عدد من الموظفين بإشارة خفية منه كي يُصعِّب الأمر على العقاد، وقال السباعي: إن أردت أن تبدأ الجلسة يا أستاذ عباس فلتبدأها من مكانك، وحينما يصل السيد الوزير سأبلغه بما فاته، وعاد العقاد لمكانه فقال طه حسين موجهًا كلامه له: دعنا نتمسك بسيادتنا على القرار، وليس على شكليات المراسم. فهذا هو عملنا الذي ارتضينا أن نجيء هنا من أجله. ولحسن حظ الجميع وصل الوزير في تلك اللحظة. وكانت هذه القصة تروى عن حصافة يوسف السباعي وقدرته على التعامل الذكي مع تلك القامات الأدبية السامقة، والتي تربت في عهد من الليبرالية والجرأة على مواجهة السلطة.

ولما انتقلت للعمل في سكرتارية «المجلس» الدائمة منيت نفسي بأنه ستتاح لي فرصة رؤية طه حسين وهو يمارس دوره الثقافي ذاك في اجتماع المجلس القادم، لكن الظروف السيئة أدت إلى اعتقالي في أكتوبر 1966، وقبل اجتماع «المجلس الأعلى» السنوي بأسابيع، وكان هذا الاجتماع – كما ستتكشف التواريخ فيما بعد – هو آخر اجتماع حضره طه حسين في مقر مبنى السكرتارية الدائمة للمجلس، والتي كانت تقع وقتها في شارع حسن صبري بالزمالك، في قصر قديم من قصور أفراد أسرة محمد علي تم تأميمه ضمن موجة الاستيلاء الأولى على ممتلكات الأسرة العلوية، لأن النكسة وقعت بعد شهرين من الإفراج عني وعودتي للعمل عام 1967، وتوقف بعدها المجلس عن الانعقاد لعامين تدهورت فيهما صحة طه حسين، فلم يحضر جلساته حينما عاد للانعقاد عام 1969.

ومع أنه لم يعد قادرًا على الحضور لمبنى سكرتارية المجلس بحي الزمالك وسط القاهرة في جلساته السنوية العامة، فإنه لم يتخلْ عن رئاسته لواحدة من لجانه المهمة، وهي لجنة جوائز الدولة التي تجتمع مرة واحدة في السنة، لتقرر ما الفروع التي ستقدم فيها جوائز الدولة التشجيعية كل عام، في مجالاتها الثلاثة من الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية؛ حيث لم يكن يعلن عن جميع الجوائز كل عام كما أصبح الحال في عصر استخدام الجوائز لإدخال المثقفين في الحظيرة – كلما زاد العدد كلما كان أفضل – في زمن فاروق حسني، وما بعد فاروق حسني. وكانت اللجنة تنعقد في بيته، ولابد أن يحضرها أحد موظفي سكرتارية «المجلس» ليسجل وقائع المحضر ويجلبه للإدارة في اليوم التالي، وكأن اللجنة انعقدت في مبنى المجلس كالمعتاد، وبحضور أحد موظفيه كبقية اللجان الأخرى.

وكان رئيس إدارة شعبة اللجان، هو من يقوم بسكرتارية هذه اللجنة، ليس فقط لأهميتها، ولكن أيضًا لأهمية رئيسها وما يترتب على ما تقرره من إجراءات، وحاولت إقناع رئيس إدارة الشعبة بأن يترك لي سكرتارية هذه اللجنة، مع أنني كنت أرفض القيام بأعمال سكرتارية اللجان بالنسبة للجان المجلس المختلفة، ووافق بعد إلحاح شديد، وكلفني بسكرتارية تلك اللجنة عام 1970؛ لأنه وجد في حماسي الشديد للقيام بهذا العمل تخففًا من عبأين: عبء العمل في المساء، لأنها كانت تجتمع مساء، وعبء الذهاب إلى منطقة “الطالبية”بحي الهرم البعيد حيث بيت طه حسين الشهير (رامتان) الذي تجتمع فيه.

لم تكن الرحلة إلى حي الهرم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، ولكنني خرجت قبل الموعد بساعة تقريبًا، ووصلت إلى الشارع الذي يقع فيه البيت الجميل مبكرًا جدًا

لكنه كان حريصًا على أن ينبهني إلى عدة أمور: أولها أهمية هذه اللجنة، وأهمية رئيسها طه حسين، وهو أمر لم أكن في حاجة إلى من ينبهني إليه، فوعيّ بأهميته هو دافعي الأول كي أقترب منه وأتعلم منه. وثانيها أن الدكتور طه حسين شديد الدقة في مواعيده وحريص على الالتزام الدقيق بها، ومن هنا ضرورة الذهاب مبكرًا، وقبل موعد الاجتماع بربع ساعة على الأقل. وثالثها أن آخذ معي جدول أعمال الجلسة، الذي دًعي وفقًا له الأعضاء إلى هذا الاجتماع، ومحضر اجتماع الجلسة السابقة. والواقع أنني درست الأمر جيدًا، وقرأت محاضر اجتماعات السنوات السابقة، لا محضر الجلسة السابقة وحدها، واكتشفت أنها مُصاغة بعناية بالغة، ومكتوبة بلغة صافية سلسة ضاعفت من إحساسي بفداحة المسؤولية التي سعيت تطوعًا إلى تحملها وأدائها.

وحان موعد الجلسة التي سأحضرها في يوم خريفي صحو من عام 1970. ومع أنني كنت أسكن في حي المنيل، ولم تكن الرحلة إلى حي الهرم بأتوبيس النقل العام وقتها، تستغرق أكثر من عشرين دقيقة، فقد خرجت قبل الموعد بساعة تقريبًا. ووصلت إلى الشارع الذي يقع فيه البيت الجميل مبكرًا جدًا، وتعرفت على مكان البيت فيه. وكانت المنطقة شديدة الاختلاف عما هي عليه الآن، وتمتد من ورائها المزارع في كثير من المواقع. منطقة هادئة مليئة ببيوت تُحيطها حدائق واسعة كبيرة مليئة بأشجار معمّرة، وكان أهم ما يشغلني وقتها، هو كيف سأخاطب طه حسين، هل أقول له يا سيادة الدكتور، أو يا سعادة البك. وكنت أسمع وقتها وطوال سنوات من عملي إلى جوار أستاذنا الكبير يحيى حقي أنه يستخدم «سعادة البك» حينما يريد التبجيل، فقررت استخدامهما معه.

مجلة الجسرة الثقافية – العدد 60