«دمعة الجلاد» في وثائقي عراقي

فجر يعقوب

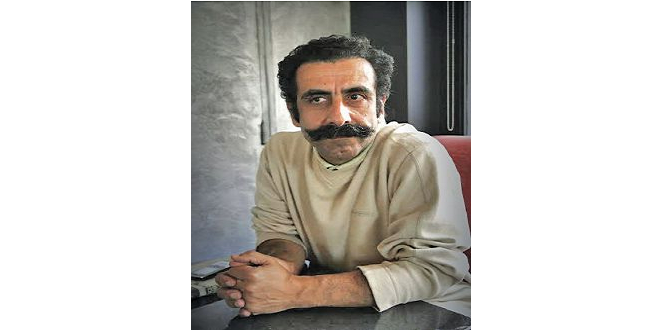

على قناة «فرانس 24»، حلَّ المخرج العراقي المقيم في فرنسا ليث عبد الأمير ضيفاً على برنامج «ثقافة» الذي تعده وتقدمه ليانا صالح. عبد الأمير الذي عرف بهدوئه، استفاض بالحديث عن السينما العراقية منطلقاً من بديهيات صارت ترسم صورة العراق الجديد في ظلال ثورة «السوشيال ميديا» الحديثة. فبعدما غيب هذا البلد «المعجون بالدم والنار» تماماً في عهد النظام السابق حدث أن حاصرته الكاميرات من كل حدب وصوب، وهذا دفع إلى تقنين أكبر في صورته، وكأنّ الخراب العميم لم يكن ممكناً من دون هذه الفوضى البصرية التي رافقت تدميره.

صاحب «أغاني الغائبين» الذي درس السينما أكاديمياً في أوكرانيا وفرنسا اعتبر أن ولادة السينما العراقية الجديدة لم تأتِ للمفارقة على أيدي سينمائيين متخصصين، بل على ما أسماه بأرواح سينمائية شابة استطاعت أن تنتج من هذه الفوضى أفلاماً في غاية الروعة. ويظل بالطبع القول الفصل للكتابة النقدية المرافقة لها، حتى في ظل غياب المنابر المتخصصة، لكنّ وسائل التواصل الحديثة بدأت تلعب دوراً ما في تثبيت هذا البروز السينمائي، بخاصة أن هذه الأفلام بدأت تحظى باعترافات المهرجانات والاحتفاليات السينمائية في أماكن كثيرة حول العالم.

لم يكن سهلاً أمام المخرج عبد الأمير إعادة تعريف من هو المخرج العراقي اليوم أمام هذا التقديم، فأن يكون مُرَاقباً يعني أن يكون مخرجاً عراقياً وبخاصة حين يجيء من خلفية سياسية معارضة لنظام البعث العراقي ولديه ذكريات عن منفى اختياري قاس لم يكن ممكناً أيضاً من السهل تعريفه، فالمنفى يصبح أيضاً حدثاً وهوية ويؤسس للغة جديدة ومختلفة كلياً. وهو الأمر الذي ينعكس أحياناً على موضوعة تمويل الأفلام، فليس الهوى الوثائقي «المتأمل» الذي يجنح لعبور النهر إلى الضفة الأخرى كما قال عبد الأمير إلا تلخيصاً للفكرة الأصلية المعروفة عن صناعة الفيلم الوثائقي قبل أن يتحول إلى فيلم «سياحي»، أو إلى أفلام الوجبات السريعة التي تلهث وراءها الفضائيات، وهو هنا يطلّ أميناً ووفياً لمبادئ التسجيليين الأوائل حين حكوا عن طول المعايشة للفكرة قبل تصويرها وإعادة تركيبها في سياق مختلف عن الواقع الذي تنبعث منه، وهذا قد يفسر إلى حين كونه مُقّلاً في صناعة الأفلام الوثائقية.

أسئلة كثيرة طرحتها صالح على المخرج العراقي عبد الأمير، بخاصة أن فيلمه الوثائقي الأخير «دمعة الجلاد» حصل على أكثر من عشر جوائز في مهرجانات عالمية، وهو يحكي عن حسين قرني الشهير بـ «عشماوي» الذي نفذ أكثر من 600 عملية إعدام في السجون المصرية، وهو الاسم الذي ترتعد له فرائص المحكومين بالإعدام لمجرد ذكره، بحيث حوّل العمليات نفسها إلى فنون يجيد الحكي عنها بنفس الطريقة التي يتقدم فيها لشراء الفاكهة لأولاده، أو حين حصوله على ثناء من قبل مسؤوليه حول عمله.

يُحسب لعبد الأمير تسلله السلس إلى أعماق هذا «الجلاد» المتبلد الأحاسيس والمشاعر، فقد أمكن عشماوي أن يبوح بثقة أمام عدسته عن تفننه في «كسر رقبة عنق الضحية» حتى تنزل وكأنها نائمة. يفرح «الجلاد» حين ينفّذ هذه الأحكام الصادرة عن القضاء المصري، ولا يختبر شيئاً من نزاهته أو عدم نزاهته، فهذه ليست وظيفته. يقول إن إلباس القناع للضحية هو حرص على مشاعر اللجنة المسؤولة عن تنفيذ الحكم من رؤية هول العملية وآثارها التي قد تنشأ عنها لا عن مشاعر الضحية.

ولكن ماذا عن المحكومين بالإعدام؟ يستضيف الفيلم أربعة محكومين منهم بالبدلات الحمراء. أسامة على سبيل المثل ارتداها قبل أربع سنوات من تنفيذ الحكم، وظلّ ينتظر في كل فجر، مع كلّ وقع الأقدام الجديدة، عشماوي لتنفيذ الحكم، وهذا بذاته إعدام على مراحل كما يقول. ثمة قسوة كبيرة في ظهور صور هؤلاء أمام الكاميرا. ثمة قسوة أكبر في محاولة تعريف «الجلاد» من وجهات نظرهم، لكنّ تعريفه من خلال عبد الأمير يظل مختلفاً: لقد سيق في طفولته المدرسية لمشاهدة حفلة إعدام وظل المعدومون يتأرجحون في مخيلته على هيئة كوابيس. لم يكن ممكناً نزولهم عن كتفيه إلا بتصوير هذا الفيلم. أراد عبد الأمير أن يشاهد دمعة تطفر من عيني الجلاد عشماوي، وحصل عليها في نهاية الفيلم.

ظل المخرج العراقي نزيهاً حتى اللحظة الأخيرة حين قال إن دخول السجون المصرية تطلب وجود الصحافية والناقدة المصرية ناهد صلاح لإجراء اللقاءات مع الجلاد والضحايا. هذا فأل حسن يسهم أيضاً في إعادة تعريف صناعة الفيلم الوثائقي، وإن تطلب الأمر توصيفاً مختلفاً لما يدور فيه أحياناً.

(الحياة)