صور متعارضة للجسر في الأدب

من «حافة الليل» إلى «قواعد العشق»

- سرد الأحلام - 2023-11-19

- صور متعارضة للجسر في الأدب - 2022-11-16

- آباء وأمهات الثقافة العربية - 2022-02-02

في تاريخ الأدب، ثمة نصوص مركزية لا يمكن تجاهلها، نظرًا لفاعليتها الإلهامية عبر العصور، إنه المعنى الأكثر دقة للكلاسيكيات، بوصفها فنونًا قادرة على البقاء، بما يمكننا من إعادة إنتاجها، لتبدو خلقًا جديدًا ومستقلًّا عن النص المركزي. ومع ذلك، فمهما كانت درجة انحرافها عنه، تظل تسرب إلينا نفحات ولمحات، تذكرنا بأصولها الأولى.

هكذا فكرتُ عندما انتهيت من قراءة (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة التركية (إليف شافاك) فعلي الرغم من طابعها الشعري/ الرومانسي في تراسل أحداثها بين الماضي والحاضر، بدت لي كما لو كانت معارضة سردية لرواية (جسر على نهر درينا لإيفو أندريتش). فإذا كان الجسر عنده يمثل رمزًا تاريخيًّا لصراعات وحروب دموية قامت على أسس قومية وعرقية ودينية في منطقة البلقان، بمجرد أن تراخت قبضة الإمبراطورية العثمانية، فإن رواية (شافاك) تبدو حلمًا بيوتوبيا تجمع القوميات والأديان المختلفة على محفة واحدة. يبدو هذا إحالة إلى تركيا جديدة تؤسس لنفسها هوية معاصرة، ومغايرة لهوية الإمبراطورية العثمانية، تنهض على التعددية والتجاور وقبول الآخر.

إنها هوية ممثلة على نحو رمزي في مقولة شمس الدين التبريزي (حب المخلوق هو الطريق إلى حب الخالق) تلك التي ألهمت جلال الدين الرومي بالطريق القويم، بعد أن ظل طوال عمره يتنقل بين البلاد بحثًا عن مستقر، ليجده أخيرًا في بلاد الأناضول.. هكذا فإن حكمة (التبريزي) جمعت بين إيلاروبنشتاين اليهودية، وعزيز زاهارا المسيحي، الذي خاض رحلة مشابهة لرحلة جلال الدين الرومي، فأسلم وأوصى بأن يدفن إلى جواره، هكذا تبدو صورة (زاهارا) معارضة تمامًا لصورة (محمد باشا سوكولوفيتش) في جسر على نهر درينا، المسيحي الصربي، الذي اختطفته الانكشارية العثمانية طفلًا، وتربى في كنفهم، وعندما صار قائدًا عظيمًا لهم، كان أبرز ما فعله أن بنى جسرًا يصل بينه وبين أهله من مسيحيي صربيا، بالرغم من حرصه على إسلامه. نؤكد: أن المعارضات الفنية، لا تتناقض مع النص المركزي، بقدر ما تتقاطع وتشتبك معه، في مواضع عدة قد تصل إلى حد التناص، على نحو ما فعل أحمد شوقي مع بردة البوصيري، بمعنى أن المعارضة– نفسها- تصبح جسرًا، يصلها بالنص المركزي.

في رواية (شافاك) نحن أمام ثلاثية رمزية، نسجت بإتقان ورهافة؛ لتبدو تركيا أيضًا جسرًا لتلاقي الأديان والحضارات. صحيح أن الجسر لا يحضر على نحو صريح في الرواية لكن رمزيته الروحية، تتعارض مع رمزية جسر درينا الدموي، رمزية تشف برهافة عن سماحة إسلامية قادرة على احتواء الآخر، وربما عن يوتوبيا يمكن أن تكون على الأرض، وبالتحديد في بلاد الأناضول، بوصفها جسرًا بين الشرق والغرب الأوربيين.

الواقع، أن الفضاء الرمزي لصورة الجسر في السرد الأدبي، على درجة من المرونة تسمح بالجمع بين المتناقضات، ومن ثم تمتلك مسارات دلالية متعددة: تاريخية، وحربية، وحضارية، ودينية، واجتماعية، وثقافية. بل وعاطفية، فالجسور في الأدب كانت ومازالت ملتقى العشاق، على نحو ما نجد عند (روبرت جيمس والر) في روايته الشهيرة (جسور ماديسون) وعند عز الدين فيشير في روايته: عناق على جسر بروكلين، وغيرهما.

في رواية إليف شافاك نحن أمام ثلاثية رمزية، نسجت بإتقان ورهافة، لتبدو تركيا أيضًا جسرًا لتلاقي الأديان والحضارات

* * *

رمزيًّا.. يمكن اعتبار قناة السويس جسرًا بين شمال العالم وجنوبه، بل يمكن اعتبار سيناء جسرًا بين آسيا وإفريقيا. لكن المؤكد أن القوة الناعمة-كتلك التي رأيناها في رواية إليف شافاك- هي السبيل الأكثر أمنًا وبقاء لخلق جسور التواصل بين المجتمعات والثقافات المختلفة، فمحاولات احتلال قناة السويس (1956م) واحتلال سيناء (1967م) لم تفضيا إلى معنى التواصل، بل العكس، وهو نفس ما حدث مع الحملة العسكرية لنابليون بونابرت على مصر (1798م) إذ لم يتمكن من إعادة حفر قناة سيزوستريس الفرعونية، فيما تمكن الفرنسي (ديلسيبس 1854م ) من حفر قناة السويس، فوضع همزة وصل، ليس بين شمال العالم وجنوبه فحسب، بقدر ما خلقت تاريخًا من الغرام الثقافي بين مصر وفرنسا، غرام تأكد ببناء القاهرة الخديوية 1863م التي عرفت بباريس الشرق، وإنشاء أول أوبرا عربية مغلفة بقصة حب أسطورية بين الخديو إسماعيل والملكة أوجيني، فضلًا عن تدفق البعثات العلمية والثقافية، التي من أبرز آثارها بناء المتحف المصري على يد عالم الآثار الفرنسي (جاستون ماسبيرو) والذي ما زال اسمه يطلق على مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي شيده جمال عبد الناصر، بالرغم من نزعته القومية. وإذا كانت كل هذه العلامات الحضارية، تعكس جسورًا رمزية، فإن شأن التواصل بين مصر وفرنسا، أنشأ جسورًا مادية تصل بين ضفتي النيل، قد يكون أكثرها شهرة ورحابة هو كوبرى (قصر النيل) الذي كان شاهدًا على تاريخ الثورات المصرية بدءًا من ثورة 1919م ضد الاحتلال الإنجليزي، مرورًا بثورة يوليو1952م، وحتى ثورة 25 يناير وتداعياتها في 30 يونيو 2013م، كما كان شاهدًا على عشرات من قصص الحب والموت انتحارًا كما فعلت (نفيسة) في (بداية ونهاية) لنجيب محفوظ.

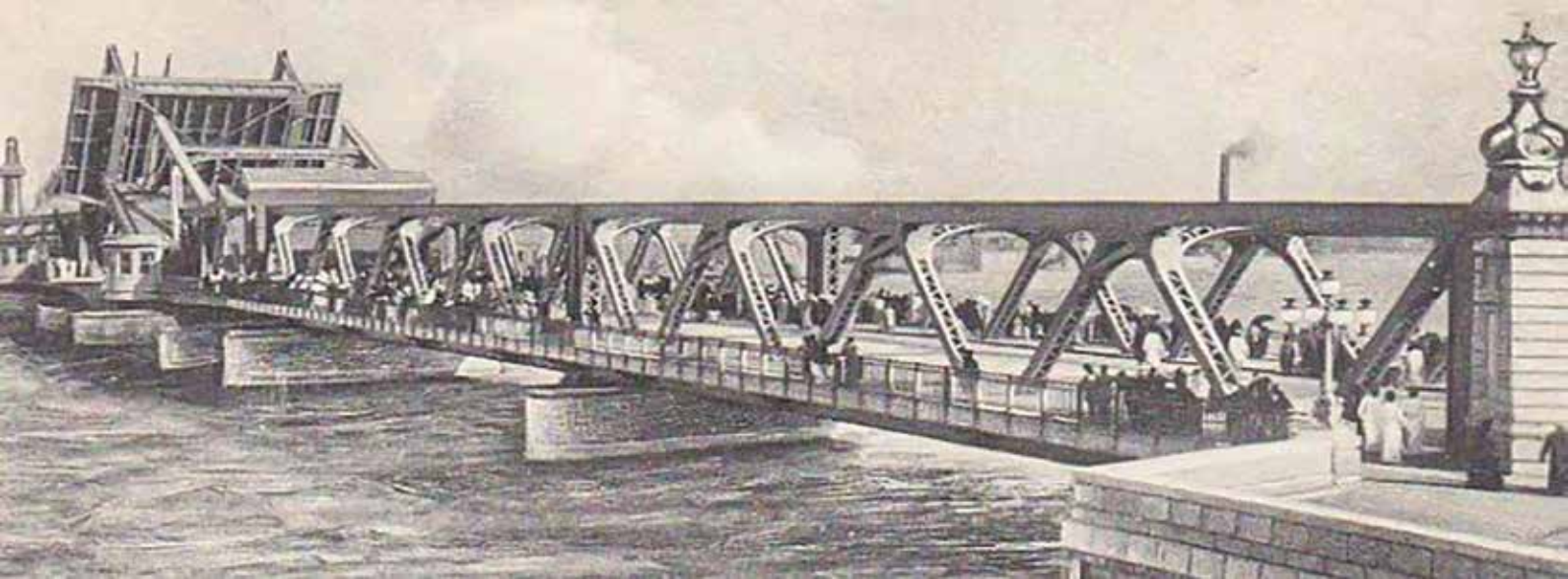

لكن لكوبري (أبو العلا) قصة أخرى لا تبتعد كثيرًا عن الغرام المصري الفرنسي، فبدعوة من الخديو إسماعيل قام المهندس الفرنسي (إيفل) صاحب البرج الشهير، بتشييد كوبري أبو العلا ليربط بين ضفتي النيل، ومع الوقت أصبح الكوبري رمزًا اجتماعيًّا فريدًا، ممثلًا للنظام الطبقي في مصر وقتها.

ربط الكوبري بين حي (بولاق أبو العلا) الأكثر شعبية وعشوائية، وحي (الزمالك) الأكثر أرستقراطية وحداثة. ولكي تكتمل الثلاثية الرمزية للكوبري، كان العبور عليه، تمثيلًا لطبقة وسطى بدأت في التشكل والمعاناة، بحثًا عن هويتها بين طبقتين متناقضتين. هذا ما لاحظه الكاتب المصري أمين ريان، وراهن عليه في رواية (حافة الليل) التي كتبها عام (1948م )، وجسّده في شخصية (آدم) الفنان التشكيلي ابن الطبقة المتوسطة المثقلة بميراث من التقاليد والمعتقدات المثالية.

كان آدم مضطرًا للعبور اليومي إلى حي الزمالك، قاصدًا كلية الفنون الجميلة، ليشبع شغفه بالرسم، تلك الموهبة التي منحها الله له، لكن ضميره الديني يأبى عليه أن يستمر في رسم أجساد الموديلات العاريات؛ ومع ذلك، فدونما وعي منه، وجد نفسه واقعًا في غرام إحداهن. إنها (أطاطا) ابنه (بولاق أبو العلا) فتاة يافعة مترعة بحيوية متجددة، وذكاء شعبي يؤهلها لمقاومة تعديات الفقر والعوز بحيل لا تنتهي، شأنها في ذلك شأن كل فقراء حيها الشعبي من خدم وباعة جائلين وعمال يومية، يعبرون صباحًا إلى حي الزمالك سعيًا إلى الرزق ويعودون مساءً إلى أوكار الفقر.

تعرف (أطاطا) أن العيون تترصدها في رحلتها اليومية إلى الجانب الآخر من النيل، لتتعرى أمام طلاب الفنون الجميلة، يملؤها هذا بالقلق، وعليها أن تغامر- وهي تتلفت خيفة- في كل مرة بالعبور من حيها الذي يطمس جسدها إلى آخر يتأمله بشغف بحثًا عن أسرار الجمال فيه، هي تدرك أن حضورها الجسدي صاخب، ولم تكن راغبة في وأده، بهذا العبور كانت تتخلص من قلقها، وتمنح جسدها حق الإعلان عن جماله، فتمتلئ بطاقة الحياة، وتعود إلى حيها الشعبي بريئة ومتجددة؛ هكذا عبور الكوبري بين دفتي النيل يمثل طقسًا أسطوريًّا؛ إنه المطهّر كما ترمز إليه أسطورة البطل الشمسي، ذلك الذي تتجدد حياته مع شروق الشمس كل صباح، فبهذه الرحلة اليومية تمتلك (أطاطا) ميلادًا متجددًا، ليبقى جسدها الجميل ملهمًا للفنانين.

إن شأن العلاقة بين (آدم وأطاطا) لا يأخذ بعدًا رومانسيًّا فحسب، كذلك الذي نجده في (قواعد العشق الأربعون)، أو في (جسور ماديسون) بل يرقى إلى معنى سياسي، يعرّفه (جيمس سكوت) بمصطلح (المقاومة بالحيلة) تفسيرًا لنظرية كارل ماركس حول آليات الصراع الطبقي، وطموح الطبقات الأدنى إلى الصعود، فعلى الرغم من موقف (آدم) الرافض لرسم الأجساد العارية، كان يشعر أن مقاومته تتراجع في كل يوم، وأن (أطاطا) تتسلل إليه وتسكنه دونما أي جهد منها أو قصد؛ فانتهى إلى حالة من الصراع الداخلي بين غرائزه وقيمه الدينية، حتى صار يكلِّم نفسه متسائلًا: “لمَ لا يتعلم الناس التوازن رغم وجود الخلاف والتناقض، كما هو الحال في الطبيعة والأوركسترا خاصة، إنك لا مفر واجدٌ كلًّا منهم يريد صمتًا مطبقًا من حوله، ليتغنى وحده بأفكار لم تتحدد معالمها بعد في خياله، ومعتقدات لم تستقر تمامًا في قلبه، وانفعالات غير مسئول عنها”.

إنه صراع نفسي يذكرنا بذلك الذي انتاب (محمد باشا سكولوفيتش) وهو يحتفظ بعقيديتن مختلفتين: إسلامه الذي فرضته الانكشارية، ومسيحية فرضت عليه منذ الميلاد. ثنائية تجسد انشطار هويته، وتظهر على نحو رمزي في اسمه (محمد سكولوفيتش)، غير أننا لا نجد هذا الصراع عند (عزيز زاهارا) الذي اختار الإسلام عن وعي، بعد أن قطع رحلة طويلة من المعرفة والبحث، وبها تمكن من عبور آمن، ينتهي إلى جوار جلال الدين الرومي، وهكذا فنحن أمام نهاية محسومة تمثل وجهة نظر (المؤلفة) وانتماءها لعقيدة دينية رحبة، لكن لا شك، أن الفن السردي، يأبى الاستسلام للأنماط الدعائية المؤدلجة سواء كانت سياسية أو دينية.

رمزيًّا.. يمكن اعتبار قناة السويس جسرًا بين شمال العالم وجنوبه، بل يمكن اعتبار سيناء جسرًا بين آسيا وإفريقيا

لا مناص من الاعتراف بعبقرية البناء الفني البليغ لرواية حافة الليل، تلك التي كُتبت في أربعينيات القرن الماضي، فقدرتها متعددة في الإحالة إلى قضايا اجتماعية وسياسية وإنسانية وثقافية، على الرغم من التزامها بالواقع المعيش، فآدم، كان نموذجًا لقضية ثقافية كانت حاضرة وبقوة، أرقت الطبقة الوسطى الناشئة في ذلك الوقت، فعانت ارتباكًا بين اتجاهين متضادين: الأصالة، والمعاصرة. ومن ثم كان عبوره اليومي على كوبري (أبو العلا) تجسيدًا لحيرته، ومجرد فرصة ليكلم نفسه دون أن يصل إلى يقين. وهكذا.. فإذا كانت حيرة محمد سكولوفيتش تأخذ بعدًا دينيًّا، فحيرة (آدم) تأخذ بعدًا ثقافيًّا واجتماعيًّا، وفي مقابل ذلك نجحت (أطاطا) بتلقائيتها الشعبية أن تجتاز أزمتها، وتتصالح مع تناقضات واقعها اليومي. إنه سلوك يتناسب مع الثقافة الشعبية، عندما تلجأ إلى المقاومة بالحيلة لتنتصر على واقعها المنسحق تحت طغيان طبقي فادح.

ثمة ملاحظة لا يمكن تجاهلها؛ إن الرمز في (حافة الليل) شعري خافت وإنساني، يتجلى عبر مقومات الحراك السردي وتقنياته وأساليبه، لكنه لا يجهر بعلامات صريحة كتلك الذي نجدها في اسم (محمد سكولوفيتش) ما نعنيه، أن المفارقة في البنية السردية، بؤرة مفجرة لدلالات محتملة، تكمن فيما وراء السرد، وليست مجرد علامة تشير إلى معنى محدد. ندرك ذلك، عندما نقف على المسكوت عنه في حكاية كوبري (أبو العلا)!! صحيح أن الخديو إسماعيل حلم بأن تكون القاهرة الجديدة سينوجرافيا فرنسية بكامل معمارها وثقافتها ومهندسيها، ومع ذلك فإن الكوبرى الذي صممه وشيده (إيفل الفرنسي) يظل يحتفظ باسم (كوبري أبو العلا) نسبة إلى الحي الشعبي الذي تنتمي إليه (أطاطا). إنه توسيع دلالي ليس لشخصية (أطاطا) فحسب، بقدر ما يتصل بطبيعة الوعي الجمعي في الثقافة الشعبية، الذي رفض أن يكون (كوبري إيفل) على غرار برج إيفل، بل رفض أن يكون ( كوبري الزمالك) أيضًا، إنه كوبري (أبو العلا) ليحيلنا إلى رسوخ المعتقد الديني في الوجدان الشعبي؛ فأبو العلا هو أحد رموز التصوف، أطلق عليه الناس (سلطان العلوم) فأصبح يكنى بالسلطان أبو العلا، سكن كوخًا بالقرب من النيل، وعرف بكراماته التي استمرت حتى بعد موته ودفنه في مسجد كبير يعرف الآن بمسجد (السلطان أبو العلا) ووفقًا لتاريخ الجبرتي، فبعد أن تمكن نابليون بونابرت من القضاء على جيش المماليك في معركة إمبابة، لم يكن أمامه حلًّا لدخول القاهرة سوى عبور النيل إلى بولاق، عندئذ شعر سكان بولاق بالخوف، فهرعوا إلى مسجد (السطان أبو العلا) داعين أن يمن عليهم بكراماته، ويحميهم من طغيان الفرنجة، وكانت المفاجأة التي ثبتت إيمانهم بسلطة الولي، أن بونابرت أعطاهم الأمان، وسمح لهم باستمرار طقوس الشكر والمديح لسلطان العلوم.

ربما وقرت هذه الحكاية في الوجدان الشعبي بوصفها نفحة من معجزات الولي، فعاشت في ثقافتهم لسنوات حتى تاريخ بناء الكوبري على يد الفرنسي (إيفل) الذي اختار أن يربط الكوبري بين بولاق وإمبابة، وكأنما ينصبه رمزًا لعبور بونابرت، فهل أدرك الوجدان الشعبي قصدية (إيفل) فآثر أن يكون الكوبري رمزًا لسيدي (أبو العلا) حامي بولاق؟ ربما.. وهذا أيضًا قد يكون نوعًا من المقاومة بالحيلة، تلك التي يتقنها البسطاء من أمثال أطاطا.

* * *

في خمسينيات القرن التاسع عشر، شرعت مصر في إنشاء خط للسكة الحديد؛ ليربط شمالها بجنوبها، لكنه في نفس الوقت، يمر وسط المدن والأحياء ليشطرها إلى نصفين! هذه المفارقة تلفت انتباه (أمين ريان) فيختصها بمتتالية قصصية بعنوان (قصص من النجيلي) منتبهًا إلى تفكك الهوية الاجتماعية لحي شعبي فقير، له مدخلان؛ أحدهما يمتد إلى كورنيش النيل، والآخر هو الظهير الأكثر فقرًا، يتصل بمنطقة عشوائية تعرف بعشش الترجمان. لكن خط السكة الحديد فصل بينهما، إنه ليس مجرد فصل رمزي؛ لأن التداعيات التي ترتبت عليه، ولا سيما مع ظروف الحربين العالميتين، خلقت فوارق طبقية واضحة بين شطري الحي الواحد، فالجزء المطل على النيل، كان مقصدا لجنود الحلفاء من كل جنس ولون، فتحول إلى موطن لكل صور اللهو والعربدة؛ مقاهٍ، ومسارح، وملاهٍ، وكباريهات، بل وبيوت دعارة مرخصة. وهذه الوضعية، جعلته مصدرًا للثراء وتجارة البغاء، وموطنًا لصفقات تجار المخدرات والقوادين، وفي نفس الوقت مصيدة تمكن شباب الحركات المناهضة للاحتلال الإنجليزي من عمليات اغتيال واختطاف الجنود السكارى والاستيلاء على أسلحتهم.

كان على سكان الجزء الفقير أن يعبروا جسر السكة الحديد، بحثًا عن لقمة العيش في الجانب الآخر، ويعودون في آخر الليل منهكين، ونتيجة لذلك تفككت هوية الجانبين، ونشأت الصراعات والممارسات التنافسية بين أفراد الأسرة الواحدة، بل والبيت الواحد.

بدعوة من الخديو إسماعيل قام المهندس الفرنسي (إيفل)، صاحب البرج الشهير، بتشييد كوبري أبو العلا ليربط بين ضفتي النيل، ومع الوقت أصبح الكوبري رمزًا اجتماعيًّا فريدًا

كان (لبيب) أحد أبناء النجيلي، طفيلي يتعايش على حساب الآخرين، وذات يوم رأي تظاهرة فدخلها، ونظرًا لخبراته في مظاهرات الدعاية الانتخابية، نصبه المتظاهرون قائدًا للمسيرة التي لا يعرف أهدافها، اعترض جنود الاحتلال المسيرة، وأطلقوا عليها الرصاص، وأصيب (لبيب) بطلقة أفضت إلى بتر ساقه، فاتخذ لنفسه عشًّا صغيرًا، أقامه على (معبر) السكة الحديد الفاصل بين شطري النجيلي، ولأن الجرائد تناولت الحدث بكثير من الاهتمام والتقدير، تحول لبيب إلى بطل من أبطال المقاومة، وأصبح عُشه مقصدًا للعابرين ليلًا ونهارًا، يرعونه، ويأنسون إليه في المحن، يستشيرونه في شؤونهم الخاصة ليصلح فيما بينهم، حتى اكتسب المعبر دلالة على رأب الصدع بين شطري النجيلي.

مجلة «الجسرة الثقافية» – العدد (61)