قصيدة النثر المغربية… نافرة من ذهنيّة النسق وأقرب إلى التأمل الداخلي والمرح الديونيزوسي

عبد اللطيف الوراري

أيّ ميلاد؟… في الوقت الذي برزت فيه قصيدة الشعر الحر في المغرب وتطوّرت بشكل متنامٍ على يد شعراء ملكوا الموهبة والخبرة بأدوات الشعر وعاركوا مضايقه، بقدر ما توسع دائرة تلقّيها، كانت قصيدة النثر تغنم صمت المضايق وتشتبك مع دوالّ القصيدة تباعاً، بتأثير من نماذج شعرائها من مجلة «شعر»، أو من الشعر العالمي بلغاته الأصلية؛ الفرنسية والإسبانية والإنكليزية. وبغض النظر عن سنة منشأ قصيدة النثر المغربية، ومن سبق إليها من الشعراء، فإنه بالإمكان أن نشير إلى لحظتين:

الأولى ارتبطت بقصيدة محمد الصباغ (1930-2013)، التي تميزت بانطلاقتها القوية خارج التصنيف الجاري؛ إذ اقترح كتابيّاً ما كان يصطلح عليه بالنثر الشعري أو بالشعر المنثور، كما في ديوانه «شجرة النار» (1954)، منفتحاً على التجربة الشعرية الإسبانية، خصوصاً جيل 27 (ألكسندري، لوركا، نيرودا)، إلا أن هذه القصيدة لم يكن لها كبير تأثير في أجيال الشعر المغربي التالية لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية.

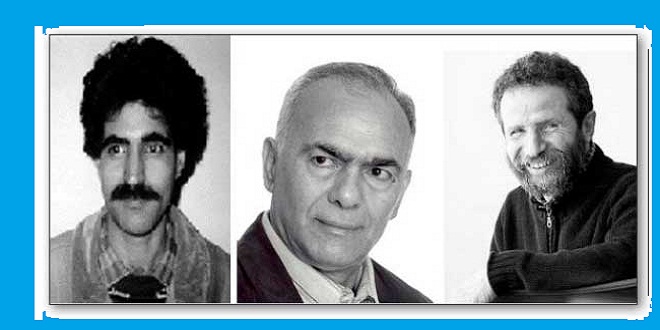

الثانية ارتبطت بقصيدة جيل جديد أخذ في الظهور منذ بدايات الثمانينيات، وبدا أكثر وعياً بالجماليات الجديدة التي تقترحها قصيدة النثر في نماذجها الكبرى. ومن جملة هؤلاء، نذكر: رشيد المومني، عبد الله زريقة، أحمد بركات، حسن نجمي، إدريس عيسى، مبارك وساط وغيرهم. كانت لحظة محمد الصباغ رمزيّةً بحكم تاريخيّتها وفرادة منجزها، إلا اللحظة الثانية هي المُؤسِّسة بالقياس إلى ما فتحته من ممكنات كتابية جديدة لا تخضع لقواعد مسبقة، أو على الأقلّ تفرض قواعد خاصة بها تُفجّرها من داخلها، وقد مالت أكثر إلى القصر والاقتصاد في اللغة والتكثيف، وإلى تشظية وعي الأنا بنفسها وبالعالم، مثلما عملت على تشذير البناء النصي وأولت الدالّ الأسبقية في تشييد مُتخيَّلها وتفجيره في آن. وهو ما دشن، في حقيقة الأمر، أسلوباً جديداً في الكتابة وحياتها نكتشفه، على فترات دالّة، عبر هذه الأعمال الشعرية: «مشتعلاً أتقدم نحو النهر» لرشيد المومني (1979)، و»عارياً أحضنك أيها الطين» لمحمد بوجبيري (1988)، و»سقط سهواً» لحسن نجمي، و»على درج المياه العميقة» لمبارك وساط (1990)، و»أبداً لن أساعد الزلزال» لأحمد بركات (1991)، و»الأنخاب» لوفاء العمراني (1991)، و»فراغات مرقعة بخيط الشمس» لعبد الله زريقة، و»ذئب الفلوات» لمحمد حجي محمد (1995)، و»جراح دلمون» لمحمد بودويك، و»شهادة عزوبة» لجلال الحكماوي، و»ضد اليابسة أو بهاء النسيان» لمبارك الراجي (1997)، و»حجرة وراء الأرض» لمحمود عبد الغني (1998)، إلخ.

يقول أحمد بركات في نص «لن أساعد الزلزال»:

«حَذِرٌ، كأني أحمل في كفي الوردة التي توبخ العالم

(…) بكثافة الرماد

معدن الحروب الأولى

تصوغ الثواني صحراءها الحقيقية

وأنا حَذِرٌ، أخطو نحوكم وكأن السحب الأخيرة تحملني

أمطارها الأخيرة

ربما يكون الماء سؤالا حقيقيا

وعليّ أن أجيب بلهجة العطش»

وعي كتابي

لم تكن مثل هذه الكتابة مجرد شكل أو أسلوب، وإنما كانت تحمل محتوىً يعكس فلسفة ما، وفهماً خاصّاً للذات والكتابة واللغة والعالم، إذ تطبعه روح المفارقة، ويقف ساخراً، أو لوذعيّاً، أو غير مُبالٍ من حياتنا المعاصرة في شكل ومضات وتشذُّرات تُفكّك وهم الواقعي وترصد «منطق الخلل» الذي يهيمن على تلك الحياة ويطبعها؛ فظهرت مثل هذه الكتابات نافرةً من ذهنيّة النسق وأقل رزانة وأقرب إلى التأمل الداخلي والمرح الديونيزوسي. يقول مبارك وساط في نص «لفائف سحرية»:

«نُنصت، نُدخّن لفائف

سحرية، يخفّ

وزننا، نرتفعُ

مُبدّدَيْن في الهواء، مطراً

ونُدف ثلج…

الأرْض نفْسُها

داخَتْ، فما عادتْ

تجتذبنا

ويبدو أنّها

كفّتْ

عن الدّوران»

كما أصغى الشعراء إلى اليوميّ ونثروا جماليّات دمامته شذراً، وجعلوا مما يكتبونه نَوْعاً من «سيميولوجيا للحياة اليومية» التي يزخر بالصور والقيم والعلامات، إذ لا أخطر من أن تستمدّ الشذرات فعاليّة معناها من بلاغة الشعر الذي يفارق ويواجه ما هو معطى، فيما هو لا يتحدث عن الأشياء التي توجد في الخارج إلا لتسميتها أو إعادة خلقها من جديد، بحسب بنيته الكثيفة والمفتوحة التي تقوم على استراتيجيات الانزياح والاستبدال واللعب باللغة ونظمها الاستعارية، على نحو يجعل الغياب في اللغة هو الأصل، وليس الحضور. النسيان وليس الذاكرة. ولعلّ أبرز من نعثر لديهم هذا الوعي الجديد في تمثُّل الكتابة الشذرية أو المقطعية بأضربها التي تطول وتقصر، فيما تعبرها صيغٌ من فنون الومضة والهايكو والأمثولة والنبذة وحكمة الخسارات، نذكر: سعد سرحان في «نكاية بحطّاب ما»، ومحمد الصالحي في «أتعثّر بالذهب» (2004)، وجمال بدومة في «نظّارات بيكيت» (2006)، ومحمد بنطلحة في «قليلاً أكثر»، ونور الدين الزويتني في «الملكة والقربان» (2007)، وعبد السلام المساوي في «هذا جناه الشعر عليّ» (2008)، ونجيب خداري في «يبتلّ بالضوء»، وعزيز أزغاي في «الذين لا تُحبّهم» (2009)، ومحمد عزيز الحصيني في «أثر الصباح على الرخام»، أحمد لوغليمي في «رسائل حب الى زهرة الأرطاسيا» (2010)، ومحمد الأشعري «كتاب الشظايا» (2011)، ورشيد يحياوي في «مُتعثّر بالنظر» (2013)، على سبيل التمثيل. ففي نص «الوجود والعدم»، يقول محمد بنطلحة:

«في عُجالةٍ:

وَجْهانِ لِعُمْلةٍ واحِدةٍ،

الحياة.

قرأْتُ هذا في عظْمةِ كتِفٍ

عَثرْتُ علَيْها

بالصُّدْفةِ

بيْن أوْراقي

بِدون تاريخٍ. الخطُّ زِناتيٌّ. وفي الهامشِ:

الوُجودُ أريكةٌ

والعَدَمُ صَوْلَجانٌ»

من داخل فضاء قصيدة النثر ووعيها الكتابيّ للشعر، يقترح شعراء آخرون مفهومهم الخاص للكتابة التي ينبغي أن تُقرأ بوصفها علاقات حادّة تتمّ في اللغة وعبرها، كما لم تُقرأ من قبل. من الكتابة إلى إعادة الكتابة، إذ ليس ما يُكتب هو ما يهمّ داخل فضاء الصفحة، بل ما يُشكَّل ويُعاد توزيعه خطّياً ومقطعيّاً، متوتّراً في البياض والفراغات والخطوط، كما في علامات الترقيم التي تستعيض عن القاع الصوتي لنص الكتابة، بقدر ما تختطّ دلاليّته وتتلألأ. إنّ أنا الكتابة، هنا، لها حساسيّة في ما تراه وتنزع إلى رؤيته بشكلٍ مُفارقٍ ولامرئيّ. وتجد عند هؤلاء حساسية الاشتغال على موضوع الكتابة والشعر داخل القصيدة بما يفيد شعرنة الميتالغة ويطرح جماليّات مغايرة في فهم العلامة الشعرية وتأويلها من منطقٍ يُشتِّت الفضاء، ويُحطّم علاقات الزمان والمكان، ويُفجِّر وحدة العلامة وانسجامها العقلاني، فيما هو ينتهك احتمالات الدلالة ويعطي أسبقيّةً لمحسوسية الدالّ في امتداده البصري. يقول رشيد المومني في نص «تقشير الهشاشة»:

«إِذَنْ

عند المتاهة

كذِبَ التّاريخُ على الماءِ

عليْهِمْ وعليكَ

أنساني الحَضْرةَ

أدراجَ السُّلالةِ

والعرْصَةَ

ويداً

تَسْتبدِلُ النَّيئ

بالمطبوخِ

وَمَهْوى الفراغِ

بِآلةِ الفَتْقِ

والتّشْطير»

بوصفها مَسْعىً كتابيّاً، سعت قصيدة النثر عند بعض شعرائها الرئيسيين إلى إعادة بناء الدالّ الإيقاعي بالخروج على العروض والانقطاع عن قياساته الثابتة. ولن تعود الوحدة الإيقاعية في نص هذه القصيدة هي التفعيلة كما يحصل في أشكال أخرى من الشّعر العربي قديمه وحديثه، بل تصبح الوحدة هي الجملة اللغوية بوصفها تركيباً دلاليّاً لا وزنيّاً، فتتوزّع القصيدة إلى «أبيات» تتحرّك وفْق «حركة المعنى» بما تُشيعه من ضروب وتلوينات بلاغية ودلالية، بحسب موقعها في نسق الخِطاب، لا وفق قوانين وزنية قارّة وقَبْليّة. ومن هنا، لا نعمى عن القراءة البصرية التي تتعدّى اختزال النص في الصوت إلى إدراك «الرّؤية في السمع»؛ بمعنى اعتماد الخطِّية كعنصر لافت للتأمل في مُتغيّرات الدال الإيقاعي وأوضاعه في القصيدة، كما آثاره الأكيدة على وضع «البيت الشعري» داخلها. يصير الخطِّي، هنا، دالّاً من دوالّ الخطاب، ويتفاعل معها لإنتاج معنى الخطاب ودلاليّته، خارج الفصل بين الشعر والنثر. مثلما نكتشف ذلك عند محمد بنيس في «المكان الوثني» (1996) وأحمد العمراوي في «باب الفتوح» (2006) والمهدي أخريف في «محض قناع»، وصلاح بوسريف «شرفة يتيمة» (2009).

يقول المهدي أخريف في نص «من يتذكر»:

«فَلْتَتَشظَّ

أَنْتَ

بإحداها حتى لا تَرْجِع «قَطُّ»

إلى طاولة اللَّعب الفاني

أمَّا الآن فَدَعْنِي

في قاع الضايةِ

في لَيْل الحافّة

سـيان

بِربِّك دَعْني اليوم

أَنـــــــــــــام

فإذا ما انْهَدَّ الكون غَداً

فلتوقِظْني بَعْدَ غَـدٍ

حتى

أكمل نومي..»

أيُّ منجز.. أيّ هوية؟

نستخلص من قراءتنا لجماليات قصيدة النثر المغربية في كثير من نماذجها، أنَّها متنوعة ومركّبة ومتقاطعة تشمل صعيدي الشكل والمحتوى، وفي مقدمتها: الانهمام بالذات وسيرتها في صوتها الخافت والحميم، والنزوع المستمرّ إلى بساطة القول الشعري، والانفتاح على السرد وجماليّاته البانية، والاعتناء بكتابة الشظايا وأسلوبها فقراتها الشذري، إدخال اللغة الشعرية في شبكة علائق معجمية ونظمية وتخييلية غير مألوفة راحت تقلب نظم بناء الدلالة وطرائق شعرنتها. عدا المزج بين الوزني والنثري في بناء المعمار الإيقاعي للنص، بقدر التفكير في الصفحة الشعرية داخل مكوناتها عبر الاشتغال على الدالّ واللعب به أو التسلّي معه. عدا الاهتمام بهوامش الجسد الأنثوي وفضّ مسمياته المختلفة من خلال رؤى متنوّعة ودالّة، وداخل صيغ أسلوبية تراوح بين الرومانسي والإشراقي والسريالي.

ومن نافل القول إذا لمحنا إلى أنَّ هذه القصيدة التي يناهز منجزها النصي ثلاثة عقود ونيف، لا تزال ملامح حساسيّتها الفنية غير مكتملة؛ فهي تتطور باستمرار، وربّما تلمست هذا التطور المُطّرد في عزلتها الباهظة. فقياساً إلى حركة الشعر الحديث التي بدأت بعد استقلال المغرب، وما رافقها من اهتمام وسجال مُطّردين، لم يتوفر لهذه القصيدة حركة نقدية موازية وقادرة على تفهُّم طبيعة التجربة ومغامراتها، بما لها وما عليها في آن.

بيد أنّه من الصعب أن نتحدث عن خصوصيات أو سمات قارة من نوعٍ ما ترتبط بقصيدة النثر المغربية تحديداً، أو بالأحرى عن هُويّتها الجيوثقافية، وذلك لاعتباراتٍ ذاتية وأخرى موضوعية. فلا وجود لقصيدة نثر مغربية خالصة، ولا مصرية، وعراقية، ولبنانية تمثيلاً؛ لأنّنا في الحقيقة بصدد تأثيرات عارمة وحادّة قابلة للحياة والتعايش داخل مثل هذا النوع الشعري الهجين والعابر للأنواع والحدود في لغتنا العربية المعاصرة.

(القدس العربي)