عمَّان بهجة عمري

كاتب ومدينة

سميحة خريس

من أين يأتي صفير القطار ولا قطار في عمان؟ وهل حقاً يمكن لابنة يوم واحد أن تختزن صوتاً يرافقها مدى العمر وإن تبدد في الفراغ وما عاد مسموعاً لسواها؟ أم هي تهيؤات كاتبة أعجبها أنها ولدت في حي المحطة ابان كان الخط الحجازي يتحرك حاملاً بشراً وتجارة بالتحديد فوق البيت الأول الذي قطنته العائلة، يحلو لي أن أعالج الأمر كأنه وعد بالسفر، وأنا منذورة للسفر دائماً، لكني سرعان ما احط رحالي مجدداً في عمان.

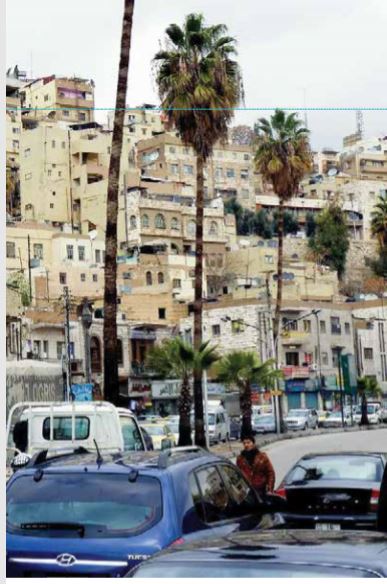

مدينتي الفتية بوجهها الصبوح وشذا الياسمين الذي تعربش سور بيت الطفولة في جبل اللوبيدة، تلك المدينة القادرة على اشاعة البهجة كما هي بارعة في خلق السكينة، في قلبها حديث عميق لحضارات قديمة مرت، لكنها لم تعنينا إلا بكونها مزارات سياحية نصطحب إليها الأصدقاء، لكن المدينة الأصلية التي ذرعت شوارعها مشياً على الأقدام بين طرق تحفها أشحار التين واللوز وكروم العنب، كانت تتلاشى بسرعة لصالح مدينة حجرية عصرية جميلة، ذات معمار لطيف متناسق، برعت فيها النساء بتزين النوافذ والشرفات بأصص الزرع والأزهار.

لفرط التصاقي بالمكان لم أعي إلا متأخرة تصور البعض أنه مكان طارد، يتجمعون فيه وينعمون برفاهه ووداعته ثم يتحدثون عن نفورهم، لم أعرف مدينة في الكون وجهت لها السهام كما عمان، وكأنها سهام تتقصدني شخصياً، فالمدينة أمي التي لا أقبل فيها ذماً.

أشفقت وأنا أتبادل الهمسات مع عمّان على من قطعوا وصلهم بها، أشفقت على من نفى نفسه خارج رحمها، وما عاد قادراً على سماع هسيسها، ولأني لست نبتاً شيطاناً، ارتددت إلى عمّان بفرحة الانتماء إلى التركيبة والعالم الخاص، وهي بلا شك فرحة مشوبة بالمرارة، لقد انساحت المرارة عندي وأنا أراجع أوراق عمّان مدينة المياه، تلك التي يمكن أن أسميها اليوم: مدينة الحجر.

من طفلة تقف على بوابة دكان “أبو حسين” في آخر شارع الباعونية، تنتظر تفاحتها المغموسة بالسكر، وحتى تقدمت بقدم ثابتة في الثمانينات لأدخل رابطة الكتاب الأردنيين، وصولاً إلى خطواتي المتعثرة الحائرة اليوم وأنا أذرع الجبل، وحيدة، ظل “اللويبدة” يوشوشني وينشر حولي عبق الياسمين.

هناك ارتباك يحاول الجبل المحايد أن “يدوزنه”، لأنه وحده القادر على إذابة المتناقضات التي توزعتني وأنا أرتحل في العواصم، هنا فقط عند أعطافه، ألمح شجيرة ورد في حديقة الباحث عبد الحليم عباس، وقد رحل وتركها، ليصير البيت حضانة أطفال، وتحت ضوء ناعس في الشارع أسترق النظر خلف الستائر بحثاً عن رف كتب علقه الشاعرعبد الرحيم عمر، وسمح لي بالتشعلق لوصوله يوماً، هنا يعود صوت الروائي مؤنس يؤنس وحشة الزمان، وكأن أنفاسه تنتظم المكان في المسافة بين دوار المنتزه ودوار الحاووز، يمكن للجبل أن يبكيني عند الأفق الذي تتعانق فيه مأذنة الجامع وصليب الكنيسة، ويمكنه أن يضحكني حد الفرح المجنون لأنه وحده يحمل بصماتي، ويخلطها بتوازن غريب ببصمات الآخرين، كأنه المكان الوحيد الذي يحمل وجه الوطن الحقيقي وقد اغتسل من تراب الحقول، وارتدى منامته ليستريح، ولأنه الجبل الأكثر هدوءاً، الأعمق أريجاً، فهو قلب الأردن النابض بدعة، حيث كل الأشياء تعود إلى أصلها، وحيث يحلو لي أن استسلم، ألقى رأسي على كتفه وأذهب في النجوى.

الصبا فصل مفعم بالوجد عشته في ضاحية الرابية في عمان، تلك حارة من الفردوس، اقتطعتها لنفسي، وعمرتها بالأحلام، تلك أمنية شممتها كوردة واحتضنت شوكها، وأدعي أني بنيت بيوتها الجميلات بيتاً بيتاً، وأني مددت الإسفلت في شوارعها، وأني فوق هذا وذاك كنت أسقي زهورها الملونات، وأني أول من ذاق قطف عنب جادت به أرضها، ولعلي في لحظة هلوسة أقول: إني شكلت ناسها طيناً، ونفخت فيهم الروح. إنها رابيتي أنا.

تقفز ذاكرتي برشاقة غريبة إلى الوراء أكثر من أربعين عاماً، ليلة أن سمعت أحد أقاربنا يقول لأبي: أنت مجنون، تترك عمان وتذهب للسكن مع الواويات!

ولأني أعرف أن الواويات ذئاب جائعة تنوح في آخر الليل فقد هلعت، أي قفر يصطحبنا إليه أبي؟

ربيع 1971 هناك جراح طفيفة في الوجدان، المدينة الوادعة التي يحلو لكتابها التشدق بحديث التجانس والانسجام، خارجة من موسم شتاء شحيح، وقبلها من حرب أهلية، هكذا كان شكل الحرب التي اشتعلت في أيلول مخلفة ندوباً يستيقظ ألمها كل شتاء، ككسر قديم تم جبره في ساق عجوز. “حرب أهلية” هكذا اسموها. وفي الواقع لم تكن إلا حرب مكتسبات وخلاف معتقدات، حرب إرادة بين منظمة التحرير الفلسطينية وهيبة الدولة الأردنية، حرب مصالح واستعداد لسلام مرتجى، حرب وقودها الناس والحجارة، والمراهقة كانت تعتقد (من كل عقلها) أن مسألة رأب الصدع إحدى مهامها المقدسة في الحياة.

دخلت إلى الرابية أول مرة، وكأني ألج احتمالاً أكيداً لصنع وطن جديد، نظيف وبريء وأفلاطوني، دخلتها وقد بدأت سنابل القمح تتغاوى خضراء، تحركها رياح خفيفة، فيصير السهل بحراً أخضر يتماوج، يرقص. حينها رجحت أن الواويات ستهرب كلها من المكان، سكنا في الحي قبل وصول الكهرباء بأسبوع كان غناؤنا الليلي يسمع حتى بطن وادي صقرة، وقد جاء أعمامي الذين لامونا على هذه السكنى البرية البعيدة، جاءوا ليشاركونا “حاسدين” ليالي السهر على مصباحَيّ الكيروسين اللذين تبرع خالي بإعارتنا إياهما.

في الصباح أشرقت أنوار الله ممثلة بشمس أجمل وأبهى من تلك التي تطلع على عمّان المدينة، تشرق علينا تدفعنا لعمل سريع لحوقاً بآخر موسم الربيع، بالأيدي الصغيرة التي لم تعرف قبل اليوم إلا غبار الممحاة وشحبرة القلم، رحت وأشقائي نرصف الحديقة بالطوب، ونتفنن بكيفية تسوير الأحواض، وتواصل أمي زرع الورد والعنب، والنقاش مع أبي حول جدوى زرع التفاحة، ومكان التينة بعيداً عن أساسات البيت، وزاوية للشجرة التي أصرت أمي على زرعها، البيلسانة التي ستوسخ الحديقة على حد تعبير أبي، وكان لا بد من الزيتون، حين دخلت الزيتونة الحديقة محمولة على أكتاف رجلين، أذهلني ذلك الجذر الضخم الملتصق بجذورها، ولم أتمكن أن أنسى أبداً اسمه، كان الفلاحان اللذان جاءا بالشجرة يمتدحان صلابة الجذر (القرمية)، ويؤكدان قدرتها على مقاومة كل النكبات والأهوال المحتملة ولو من بعيد، قالوا إننا سنموت وسيأكل أحفاد أحفادنا من زيتونها، في معرض مديح الشجرة تحدّثا ببساطة عن موتنا نحن! طبعاً لم أصدقهما حينها، ولكن تعبير “القرمية” ترسخ في وجداني، في ما بعد صار عنوان رواية كتبتها وأردت فيها التعبير عن الانتماء. اليوم لم يعد ممكناً رؤية بساط الثلج، فقد غزت العمائر المكان، كما توقفت زراعة القمح، ارتحل الفلاحون ما عدا أم عوني التي تزرع حاكورات البندورة والباميا،( صمود أم عوني صار قصة قصيرة تحمل اسمها في مجموعة كتبتها).

أقلعت بنات الرابية عن ممارسة رياضة المشي عند العصر، فالشارع المكتظ بالمحلات التجارية الوهمية، ومطاعم الطعام الشعبي، والسندويشات، يستقطب عدداً كبيراً من الشباب من خارج المنطقة، عشاقاً من مناطق بعيدة، يمارسون التلامس الخفيف في السيارات محتمين بأسوار البيوت التي تغط في النوم. آخرون يمتلكون سيارات رياضية حمراء مكشوفة، ويقودون بتهور مخيف، يتجمعون في مواسم تخرج الجامعات، أو عند فوز المنتخب الوطني في مباراة ما، عدا قيام عدد لا يستهان به من عمارات الشقق المفروشة التي تكتظ صيفاً بالإخوة العرب لابسي العقالات والدشاديش البيضاء، أو القمصان اللامعة، أولئك الذين يبدو عليهم الملل، إلى أن يغادروا إلى سوريا أو لبنان، ويكتسح العراقيون الهاربون من مأساة العراق قبل صدام وبعده بيوت الرابية، الأغنياء منهم سكنوها بالإيجار بداية، ثم اشتروا فيها بكثافة رفعت الأسعار، حتى بات صعباً على المواطن الأردني العادي اقتناء شقة في الرابية، رغم أن الضاحية الارستقراطية باتت عادية جداً بالمقارنة مع عبدون ودير غبار ومنطقة الكرسي الحديثة ودابوق الفارهة.

تقفز ذاكرتي برشاقة غريبة إلى الوراء أكثر من أربعين عاماً، ليلة أن سمعت أحد أقاربنا يقول لأبي: أنت مجنون، تترك عمان وتذهب للسكن مع الواويات!

تغيرت الرابية، وتم شق قلبها بسفارة “إسرائيلية”، في البداية كانت هناك السفارة الصينية، وللحق، فقد شعر أبناء الرابية بالفخر عند رؤيتهم المبنى الأزرق المنشأ على الطراز الصيني، والذي أعيد ترميمه في ما بعد ليشبه البيوت الأردنية بالحجر الأبيض. اعتقد سكان الرابية بوجود السفارة الصينية أن عبدون لم تصادر مكانتهم بالكامل، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للسفارة “الإسرائيلية”. إنها سكين في القلب.

تشكل عمان جزءً مهماً من تجربتي الروائية، حين رسمت على الورق تقاطع شارع الرضا بشارع السعادة وسيل الماء الذي يمتد خلفهما والذي جف حتى باتت المدينة عطشى، رسمت ذلك العالم الوردي ابان تشكيل المدينة المعاصرة، ورحت أدرس اسماء الناس الذين سكنوها وعمروها وحلموا بها مدينتهم الفاضلة، فكانت روايتي “ دفاتر الطوفان” التي رصدت عمان في عام 1973 ، عام لم أكن قد ولدت فيه بعد، ولكني مسكونة بكل تفاصيله، فهو ذاكرة أمي وأبي. روايتي تلك أشبه بنشيد في حب عمان، ولكن عقلي ظل يراقب بخوف وغيرة كيف تغتال الحياة التفاصيل الدافئة، وكيف يتحول حلم إلى كابوس، فعدت مرة أخرى إلى كتابة عمان في مرحلة التحول المخيف، فكانت رواية “نارة”، ثم ونحن ندخل العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين جاءت روايتّي “بقعة عمياء” و”كايميرا 19” كأنهما مرثية أليمة للمدينة التي أحب.

مدينتي الفتية بوجهها الصبوح وشذا الياسمين الذي تعربش سور بيت الطفولة قادرة على اشاعة البهجة كما هي بارعة في خلق السكينة

وأنا التي تسكعت في كل شارع وطرف، حيث الأسواق الشعبية والدكاكين الصغيرة، والأحياء الجديدة الفارهة والمقاهي الرخيصة والمطاعم المصممة للاثرياء، لم استطيع أن أنجو من حب عمان بكل تفاصيلها، ورغم ولهي بالعواصم الجديدة في عالمنا العربي، وتلك المعتقة ، فاني لا انطوي في سلام إلا في رحم عمان.

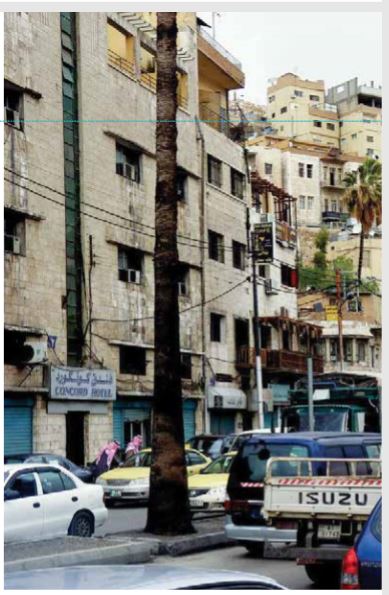

هناك في طريق المدرسة محل صغير “ أبو محجوب” يبيع الفلافل، أصر على أنها ألذ فلافل قد يتذوقها انسان، وقد راهنت بناتي عمراً على ذلك فكن يبتسمن في أدب عارفات ما في قلبي من حنين يصور لى الأطعمة والأماكن والروائح، وقد انخلع قلبي مؤخراً وذلك المحل الذي صمد خمسون عاماً يقفل أبوابه. إنها نفس النوستولجيا التي تصيبني حين أدخل اللوبيدة فأشم عبق الياسمين، والتي تمرر أمام ناظري حين أدخل جبل عمان صوراً سينمائية لأفلام خالدة شاهدتها في مراهقتي في سينما الرينبو، وهي ذاتها التي تخفف عني ازدحام السيارات في ظهيرة ساخنة حين أمر في شارع وصفي التل الاسفلتي، فابتسم وأنا أتذكر أننا نسميه شارع الجاردنز وأنه كان ممشاي المفضل بين الأشجار المثقلة بالثمار. هل عمان مجموع ذكريات بالنسبة لي؟ قطعاً لن أقع في مثل هذا الفخ وأنسلخ عن حاضرها، فهي حتى بعمرانها العشوائي وأرصفتها الضيقة اليوم تعجبني، أحب ازدحام نصف البلد، حيث كنا أنا ومؤنس الرزار وهاشم غرايبة وسعود قبيلات نتمشى من منطقة العبدلي إلى صحن المسجد الأموي، معتقدين أننا كروائيين يجب أن نترك أثار أقدامنا على الطريق، وحيث جلسنا إلى المقاهي الشعبية وشربنا الشاى المركز وسمعنا المذياع يشدو بأغاني أم كلثوم، ثم ينقلب لسماع عمر العبدالات مروراً بفيروز..

الصبا فصل مفعم بالوجد عشته في ضاحية الرابية في عمان، تلك حارة من الفردوس، اقتطعتها لنفسي، وعمرتها بالأحلام، تلك أمنية شممتها كوردة واحتضنت شوكها

قضيت أكثر من أربعين عاماً أقف بغاية أو بلا غاية أمام كشك الثقافة العربية لصاحبة الوراق الأشهر أبو علي، اشترى، أتفحص ، اثرثر معه أو مع المارة، كأنه طقس عماني، هناك أيضاً ابتدعت توقيعاً لكتاب لي، أبتاع كيساً صغيراً من الفستق من البائع الافريقي في وسط البلد وأتسلى به وأنا أتسكع مستطلعة واجهات المحلات وأرى البضائع تتبدل من بدل وخياطين ولوازم خياطة وعطارين وبائعي العصائر إلى محلات الهدايا المصنوعة في الصين والجلابيب المطرزة من كل ذوق . أعرف من كان هناك وبات هنا. فتلك عماني، وأفرح حين تزداد ازدحاماً فإن ذلك يعني أني بعد أن تتلاشى خطواتي سيكون هناك وقع أقدام جديدة.

قريباً من الجامع الأموي الحسيني تقع مكتبة الامانة، كنت مراهقة مغرمة بالكتب، أجدها مصفوفة على الرفوف وأقضي الساعات أتصفحها، ويحزنني اليوم أن ساعات دوام المكتبة قد حددت كدوام رسمي، بتنا نهرب إلى مكتبة شومان، وهناك انفتح العالم الثقافي على مصراعيه، تعلمنا أن نرتاد المكتبة لحضور ندوة، فبحثنا عن متشابهات فكان المبنى الصغير لرابطة الكتاب ملتقى المثقفين، كما كان المسرح ينمو وننمو معه، ببساطة ودون تفخيم كنا نمضي في عالمنا نتعلم وننضج، وعن نفسي أزداد حباً والتصاقاً بالمدينة وحجارتها البيضاء. بعيداً عنها وفي رحمها الدافيء تظل في ذهني وقلبي أمي الحبيبة، نتصالح ونتحاور وقد نغضب ونتشكك، ورغم انفتاح الافق نحو عالم واسع فالارض بحجم عمان.

ربيع 1971 هناك جراح طفيفة في الوجدان، المدينة الوادعة التي يحلو لكتابها التشدق بحديث التجانس والانسجام، خارجة من موسم شتاء شحيح، وقبلها من حرب أهلية

عماني ليست من صنع خيالي، هي تلك التي رأها الرحالة الخياري في كتابه ” تحفة الأدباء “: رأيتها مكللة بالورد الجوري، والنصيـبي، تكليلاً يعجب الرائين، ويذهب بحزن الحزين.

وهي التي قال فيها الخطيم العكلي:

أعوذ بربي أن أرى الشام بعدها وعمان ما غنى الحمام وغردا

المصدر: مجلة الجسرة الثقافية. العدد: 62